Wie funktioniert die Verdauung? Eine Reise durch den Körper

Schon mal gefragt, was eigentlich mit dem Bissen Apfel passiert, nachdem er im Mund verschwunden ist? Die Antwort darauf ist eine unglaublich spannende und perfekt abgestimmte Reise. Im Grunde ist Verdauung nichts anderes, als dass dein Körper die Nahrung auf einen langen Weg schickt, sie dabei erst mechanisch zerkleinert und dann mit chemischen Helfern (Enzymen) in ihre kleinsten Bausteine zerlegt. Nur so kann er die Energie und Nährstoffe daraus ziehen, die wir zum Leben brauchen.

Die unglaubliche Reise unserer Nahrung durch den Körper

Verdauung ist kein simpler Vorgang, sondern eine meisterhaft choreografierte Reise, die schon beginnt, bevor wir überhaupt richtig geschluckt haben. Man kann es sich wie eine hochmoderne Verwertungsanlage vorstellen: Rohstoffe werden angeliefert, Schritt für Schritt zerlegt, sortiert und am Ende in wertvolle Energie umgewandelt.

Jeder Bissen, den wir essen, tritt diese faszinierende Reise an, die im Schnitt zwischen 24 und 72 Stunden dauert. Dieser Prozess macht aus einem Stück Brot pure Energie für unsere Muskeln und aus dem Salat die Vitamine, die unser Immunsystem auf Trab halten. Ohne diese geniale Fähigkeit, Nahrung aufzuspalten und aufzunehmen, könnten wir schlicht nicht existieren.

Ein Blick auf die Hauptakteure

Um zu verstehen, wie das alles funktioniert, müssen wir uns die Hauptdarsteller dieser Reise genauer ansehen. Jedes Organ hat eine ganz bestimmte Aufgabe und arbeitet Hand in Hand mit dem nächsten. Ein perfektes Beispiel für Teamwork im menschlichen Körper!

Die wichtigsten Stationen sind:

- Mund: Hier fällt der Startschuss. Kauen übernimmt die grobe Zerkleinerung, während Enzyme im Speichel schon mit der chemischen Vorarbeit beginnen.

- Magen: Ein Kraftpaket aus Muskeln. Er mischt die Nahrung mit aggressiver Magensäure, macht so Bakterien unschädlich und kümmert sich um die ersten Proteine.

- Dünndarm: Das wahre Herzstück der Verdauung. Hier wird der Großteil der Nährstoffe zerlegt und direkt ins Blut geschleust.

- Dickdarm: Die letzte Station. Er entzieht dem Nahrungsbrei das restliche Wasser und bereitet alles Unverdauliche für den Abtransport vor.

Der gesamte Verdauungstrakt eines erwachsenen Menschen ist beeindruckende sieben bis neun Meter lang. Diese enorme Strecke ist kein Zufall – sie sorgt dafür, dass genug Zeit und Fläche vorhanden ist, um wirklich jeden wertvollen Nährstoff aus der Nahrung zu ziehen.

Mehr als nur Organe: Die stillen Helfer

Neben den großen Stationen gibt es noch ein paar unauffällige, aber extrem wichtige Helfer im Hintergrund. Die Leber stellt die Galle für die Fettverdauung her, die Gallenblase speichert sie für den richtigen Moment, und die Bauchspeicheldrüse liefert einen ganzen Cocktail an Enzymen, ohne die wir Kohlenhydrate, Fette und Proteine niemals aufspalten könnten.

Um das ganze Zusammenspiel besser zu überblicken, hier eine kurze Zusammenfassung der wichtigsten Stationen:

Die Hauptstationen der Verdauung im Überblick

| Organ (Station) | Hauptfunktion | Ungefähre Aufenthaltsdauer |

|---|---|---|

| Mundhöhle | Mechanische Zerkleinerung & Beginn der Kohlenhydratverdauung | Weniger als 1 Minute |

| Magen | Abtöten von Keimen & Beginn der Proteinverdauung | 1–5 Stunden |

| Dünndarm | Hauptort der Nährstoffaufnahme & Verdauung | 2–6 Stunden |

| Dickdarm | Wasserentzug, Speicherung & Vorbereitung zur Ausscheidung | 10–60 Stunden |

Diese Tabelle zeigt auf einen Blick, wie komplex und zeitlich abgestimmt die Verdauung abläuft. Jede Station hat ihr eigenes Zeitfenster, um ihre Aufgabe optimal zu erfüllen.

In diesem Artikel nehmen wir dich jetzt mit auf eine detaillierte Tour durch jede einzelne dieser Stationen. Wir erklären nicht nur, was dort passiert, sondern auch, warum es passiert – von den unsichtbaren Enzymen bis zu den kraftvollen Muskelkontraktionen, die alles in Bewegung halten. So wird die Frage „Wie funktioniert die Verdauung?“ von einem Rätsel zu einem verständlichen und absolut faszinierenden Prozess.

Alles beginnt im Mund

Die faszinierende Reise unserer Nahrung, die wir Verdauung nennen, startet nicht erst irgendwo tief im Bauch. Nein, sie beginnt genau in dem Moment, in dem wir den ersten Bissen nehmen. Der Mund ist dabei so viel mehr als nur eine simple Öffnung zur Nahrungsaufnahme; er ist die entscheidende erste Station, eine Art Vorbereitungsraum, in dem die Weichen für alles Weitere gestellt werden. Hier passiert die eigentliche Magie, und zwar durch zwei gleichzeitig ablaufende Vorgänge: die mechanische und die chemische Verdauung.

Stellen Sie sich vor, Sie kochen ein aufwendiges Gericht. Sie würden doch auch niemals ganze Kartoffeln oder eine ungeschnittene Zwiebel in den Topf werfen, oder? Sie zerkleinern alles ganz sorgfältig. Genau das ist der Job unserer Zähne.

Mechanische Zerkleinerung: Mehr als nur Beißen

Das Kauen ist der erste, absolut grundlegende Schritt der mechanischen Verdauung. Unsere Zähne sind ein unglaublich präzises Schneide- und Mahlwerk. Die Schneidezähne beißen Stücke ab, die Eckzähne reißen sie und die Backenzähne zermahlen die Nahrung schließlich zu einem weichen Brei. Dieser Prozess hat einen riesigen Vorteil: Er vergrößert die Oberfläche der Nahrung enorm. Je kleiner die Nahrungsstücke, desto mehr Angriffsfläche bieten sie für die Enzyme, die gleich ins Spiel kommen. Gründliches Kauen erleichtert also allen nachfolgenden Organen ihre Arbeit ganz erheblich. Ein simpler, aber unglaublich wirkungsvoller Beitrag für eine gesunde Verdauung.

Gleichzeitig regt das Kauen die Produktion von Speichel an. Und das bringt uns direkt zum zweiten, ebenso wichtigen Vorgang im Mund.

Chemische Vorarbeit: Die Kraft im Speichel

Während die Zähne mahlen und zerreiben, mischt die Zunge den Nahrungsbrei mit Speichel. Ein Erwachsener produziert davon täglich zwischen 1 und 1,5 Liter. Dieser Speichel ist weit mehr als nur Wasser – er ist ein hochwirksamer Cocktail aus verschiedenen Substanzen. Zuerst macht er die Nahrung schön gleitfähig, damit sie leichter geschluckt werden kann und geschmeidig durch die Speiseröhre rutscht.

Noch wichtiger ist aber seine Rolle bei der chemischen Verdauung. Speichel enthält nämlich ein ganz entscheidendes Enzym namens Speichel-Amylase (auch Ptyalin genannt). Dieses Enzym hat es speziell auf Kohlenhydrate abgesehen. Es fängt sofort an, langkettige Stärkemoleküle – wie man sie in Brot, Nudeln oder Kartoffeln findet – in kleinere Zuckermoleküle wie Maltose (Malzzucker) zu spalten.

Ist Ihnen schon mal aufgefallen, dass ein Stück Brot plötzlich süßlich schmeckt, wenn Sie es nur lange genug kauen? Das ist kein Zufall. Es ist der direkte Beweis für die Arbeit der Amylase in Ihrem Mund, die die Stärke aus dem Brot in Zucker umwandelt. Ein einfacher Trick, der den Beginn der Verdauung direkt erlebbar macht.

Dieser erste chemische Angriff ist von großer Bedeutung, denn er bereitet die Kohlenhydrate perfekt für ihre endgültige Zerlegung im Dünndarm vor. Die Arbeit, die hier schon geleistet wird, muss später nicht mehr nachgeholt werden.

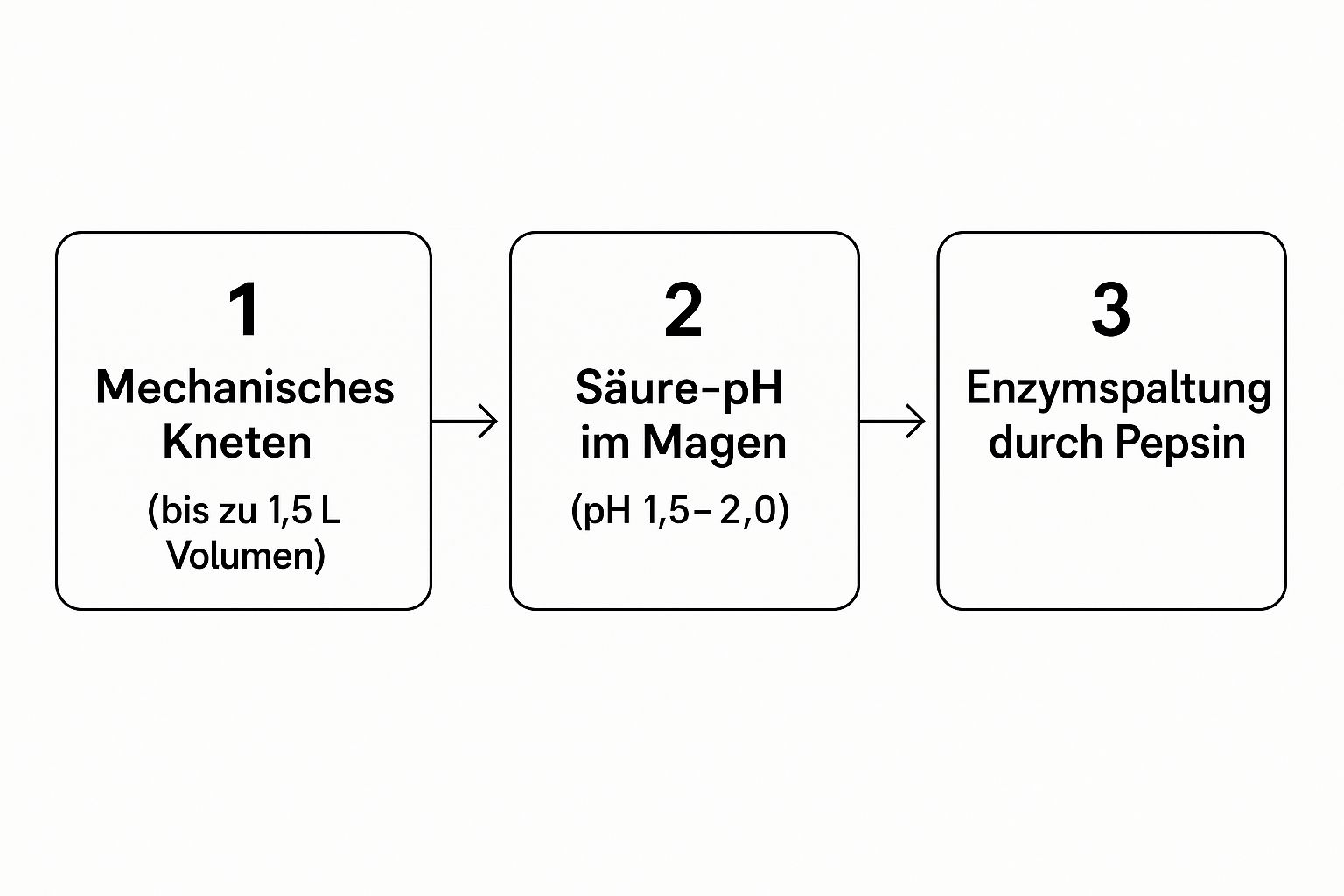

Die folgende Infografik zeigt die drei grundlegenden Schritte, die nach dem Schlucken im Magen ablaufen.

Die Grafik verdeutlicht, wie im Magen das mechanische Kneten, ein stark saures Milieu und die enzymatische Spaltung durch Pepsin ineinandergreifen, um die Nahrung weiter aufzuschlüsseln.

Nachdem die Nahrung im Mund mechanisch zerkleinert und chemisch anverdaut wurde, formt die Zunge den Brei zu einer schluckbaren Portion, dem sogenannten Bolus. Mit dem Schluckakt wird dieser Bolus bewusst in den Rachen befördert. Ab diesem Punkt übernimmt unser Körper die volle Kontrolle und die Reise geht unwillkürlich weiter – in die nächste große Station: die Speiseröhre und den Magen.

Der Weg durch Speiseröhre und Magen

Kaum ist der erste Bissen im Mund zerkleinert und mit Speichel vermischt, geben wir das Zepter auch schon wieder aus der Hand. Ab dem Moment des Schluckens übernimmt unser Körper die volle Kontrolle. Der Nahrungsbrei, jetzt als Bolus bekannt, tritt seine Reise an – ganz ohne unser Zutun. Zuerst geht es die Speiseröhre hinab und dann direkt in eine der zentralen Stationen der Verdauung: den Magen.

Die Rutschpartie durch die Speiseröhre

Man könnte meinen, die Speiseröhre (Ösophagus) sei nur ein einfacher Verbindungsschlauch. Doch weit gefehlt. Dieser rund 25 Zentimeter lange Muskelkanal ist ein aktiver Transporteur, der den Rachenraum mit dem Magen verbindet. Seine Aufgabe? Den Nahrungsbrei gezielt nach unten zu befördern.

Das geschieht durch ein faszinierendes Schauspiel wellenartiger Muskelkontraktionen, der sogenannten Peristaltik. Stell dir vor, wie eine Welle durch einen Muskelschlauch läuft und den Bissen gezielt vor sich herschiebt. Dieser Mechanismus ist so kräftig, dass du theoretisch sogar im Kopfstand schlucken könntest – auch wenn wir das nicht unbedingt zum Nachmachen empfehlen.

Direkt am Übergang zum Magen sitzt ein wichtiger Schließmuskel, der untere Ösophagussphinkter. Er funktioniert wie ein Türsteher: Er öffnet sich nur kurz, um die Nahrung durchzulassen, und schließt sich dann sofort wieder. Dieser clevere Verschluss verhindert, dass der aggressive Mageninhalt zurück in die empfindliche Speiseröhre schwappt. Wenn dieser Mechanismus gestört ist, macht sich das übrigens als Sodbrennen bemerkbar.

Ankunft im Magen: Das saure Kraftwerk

Im Magen angekommen, wird der Nahrungsbrei mit einer völlig neuen Welt konfrontiert. Dieses J-förmige, muskulöse Organ ist erstaunlich dehnbar und kann bis zu 1,5 Liter Inhalt aufnehmen. Hier bleibt die Nahrung für eine bis fünf Stunden und wird dabei geknetet, durchmischt und einem regelrechten Säurebad ausgesetzt.

Täglich produzieren die Drüsen in der Magenwand etwa zwei bis drei Liter Magensaft – ein hochwirksamer Cocktail, dessen Bestandteile perfekt aufeinander abgestimmt sind.

- Salzsäure (HCl): Sie sorgt für das extrem saure Milieu im Magen, mit einem pH-Wert zwischen 1 und 2. Diese Säure ist aggressiv genug, um selbst Metalle anzugreifen. Ihre Hauptaufgabe ist es, mit der Nahrung aufgenommene Bakterien, Viren und andere Keime unschädlich zu machen. Gleichzeitig lässt sie Proteine aufquellen und bereitet sie so optimal für die weitere Zerkleinerung vor.

- Pepsin: Das ist das Star-Enzym im Magen. Es wird zunächst als harmlose Vorstufe (Pepsinogen) abgegeben und erst durch die Salzsäure scharf geschaltet. Pepsin ist ein echter Spezialist, der lange Eiweißketten (Proteine) in kürzere Bruchstücke, die Peptide, zerlegt.

- Magenschleim (Mucin): Um sich nicht selbst zu verdauen, kleidet der Magen seine komplette Innenwand mit einer dicken, zähen Schleimschicht aus. Eine geniale Schutzbarriere, die den Magen vor seiner eigenen Säure und dem proteinspaltenden Pepsin schützt.

Der Selbstschutz des Magens ist ein Meisterwerk der Natur. Normalerweise sorgt er dafür, dass sich die Magenwand nicht selbst angreift. Wird diese Schleimbarriere aber beschädigt, zum Beispiel durch bestimmte Medikamente oder das Bakterium Helicobacter pylori, kann es zu schmerzhaften Magengeschwüren kommen.

Der geniale Selbstschutz des Magens

Das Schutzsystem der Magenwand ist vielschichtig und absolut faszinierend. Die Schleimschicht ist nämlich keine passive Hülle. Die Zellen darunter geben laufend Bikarbonat ab, eine basische Substanz, die die Säure direkt an der Zelloberfläche neutralisiert – quasi ein eingebauter Puffer.

Noch erstaunlicher ist die Regenerationsfähigkeit: Die Zellen der Magenschleimhaut erneuern sich in einem rasanten Tempo. Etwa alle drei bis sechs Tage wird die gesamte innere Auskleidung des Magens einmal komplett ausgetauscht. So werden kleine Schäden sofort repariert, bevor sie zu einem echten Problem werden können. Es ist ein perfektes Gleichgewicht aus Angriff und Verteidigung.

Nachdem die Nahrung im Magen zu einem halbflüssigen, sauren Brei – dem Chymus – verarbeitet wurde, ist sie bereit für die nächste Etappe. In kleinen, kontrollierten Portionen wird der Chymus durch einen weiteren Schließmuskel, den Pförtner (Pylorus), in den Dünndarm entlassen. Und genau dort beginnt dann die eigentliche Schwerstarbeit: die Aufnahme der lebenswichtigen Nährstoffe.

Der Dünndarm: Das Kraftwerk des Körpers

Nachdem der saure Speisebrei, der Chymus, den Magen passiert hat, betritt er den wohl wichtigsten und längsten Abschnitt unserer gesamten Verdauungsreise: den Dünndarm. Man kann es sich so vorstellen, als würde man ein lautes, chaotisches Säurebad verlassen und eine riesige, hochspezialisierte Fabrikhalle betreten. In diesem beeindruckenden, etwa fünf bis sechs Meter langen Organ findet die eigentliche Schwerstarbeit statt – die finale Zerlegung der Nahrung und die Aufnahme fast aller Nährstoffe.

Der Dünndarm ist so viel mehr als nur ein langer Schlauch. Er ist das unbestrittene Kraftwerk unseres Körpers, in dem aus dem, was wir essen, verwertbare Energie und Baustoffe für unsere Zellen gewonnen werden. Ohne seine enorme Effizienz wäre die Antwort auf die Frage „Wie funktioniert die Verdauung?“ nur halb so eindrucksvoll.

Neutralisation und enzymatischer Grossangriff

Sobald der Speisebrei im ersten Abschnitt des Dünndarms, dem Zwölffingerdarm (Duodenum), ankommt, steht eine kritische Aufgabe an. Der Chymus aus dem Magen hat einen extrem sauren pH-Wert von 1 bis 2. Das wäre viel zu aggressiv für die empfindliche Dünndarmschleimhaut. Der Körper muss dieses Säureproblem also sofort lösen.

Die Lösung kommt aus der Bauchspeicheldrüse (Pankreas) in Form eines basischen Sekrets. Dieses Sekret, reich an Bikarbonat, neutralisiert die Magensäure blitzschnell. Es ist, als würde man einem viel zu sauren Cocktail eine basische Lösung hinzufügen, um ihn wieder geniessbar zu machen. So entsteht ein neutrales bis leicht basisches Milieu – die perfekten Arbeitsbedingungen für die Verdauungsenzyme, die jetzt zum Einsatz kommen.

Gleichzeitig greifen zwei weitere entscheidende Helfer ins Geschehen ein:

- Die Galle: Sie wird von der Leber produziert, in der Gallenblase gespeichert und bei Bedarf ebenfalls in den Zwölffingerdarm abgegeben. Ihre Hauptaufgabe ist die Fettverdauung. Sie funktioniert im Grunde wie ein Spülmittel: Grosse Fettropfen werden in winzige Tröpfchen zerlegt (Emulgierung), wodurch die Angriffsfläche für die Enzyme drastisch vergrössert wird.

- Der Pankreassaft: Die Bauchspeicheldrüse liefert nicht nur das Bikarbonat, sondern auch einen wahren Cocktail an hochwirksamen Enzymen. Dieser Saft enthält Spezialisten für alle drei Hauptnährstoffe: Amylasen für Kohlenhydrate, Lipasen für Fette und Trypsin für Proteine.

Die Zusammenarbeit dieser Organe ist ein Paradebeispiel für die Effizienz des menschlichen Körpers. Leber, Gallenblase und Bauchspeicheldrüse agieren wie ein perfekt eingespieltes Team, das dem Dünndarm alle Werkzeuge zur Verfügung stellt, die er für seine Hauptaufgabe braucht.

Eine gigantische Oberfläche für maximale Aufnahme

Der wahre Geniestreich des Dünndarms liegt aber in seiner unglaublichen inneren Oberfläche. Wäre er nur ein glatter Schlauch, könnten wir niemals genug Nährstoffe aufnehmen. Die Natur hat hier einen cleveren Trick angewendet, um die Fläche für die Nährstoffaufnahme, die sogenannte Resorption, massiv zu vergrössern.

Stell dir eine Fabrikhalle vor, deren Boden nicht flach ist, sondern in riesigen Falten liegt. Auf diesen Falten stehen unzählige kleine Ausstülpungen, wie die Borsten einer Bürste. Und jede einzelne dieser Borsten hat wiederum mikroskopisch kleine Härchen. Genau nach diesem Prinzip ist der Dünndarm aufgebaut.

- Kerckring-Falten: Das sind grosse, mit blossem Auge sichtbare Falten der Dünndarmwand. Sie allein vergrössern die Oberfläche schon um das Dreifache.

- Zotten (Villi): Auf diesen Falten sitzen Millionen von fingerförmigen Ausstülpungen, die Zotten. Sie sorgen für eine weitere Vergrösserung um das Zehnfache.

- Mikrovilli (Bürstensaum): Die Zellen, welche die Zotten bedecken, haben an ihrer Oberfläche nochmals winzigste, haarähnliche Fortsätze, die Mikrovilli. Dieser „Bürstensaum“ steigert die Oberfläche um ein zusätzliches Zwanzigfaches.

Durch dieses geniale, dreistufige Faltungssystem kommt der Dünndarm auf eine Resorptionsfläche von beeindruckenden 200 bis 300 Quadratmetern – das entspricht der Grösse eines Tennisplatzes! Diese enorme Oberfläche stellt sicher, dass fast alle Nährstoffe aus dem Speisebrei effizient in den Körper gelangen können.

Finale Zerlegung und die Resorption

Direkt an der Oberfläche dieser Mikrovilli findet die endgültige Zerlegung der Nährstoffe statt, bevor sie ins Blut oder in die Lymphe wandern. Die Enzyme aus dem Pankreassaft erledigen den Hauptteil der Arbeit, doch auch die Dünndarmwand selbst produziert Enzyme, die direkt im Bürstensaum sitzen und auf ihren Einsatz warten.

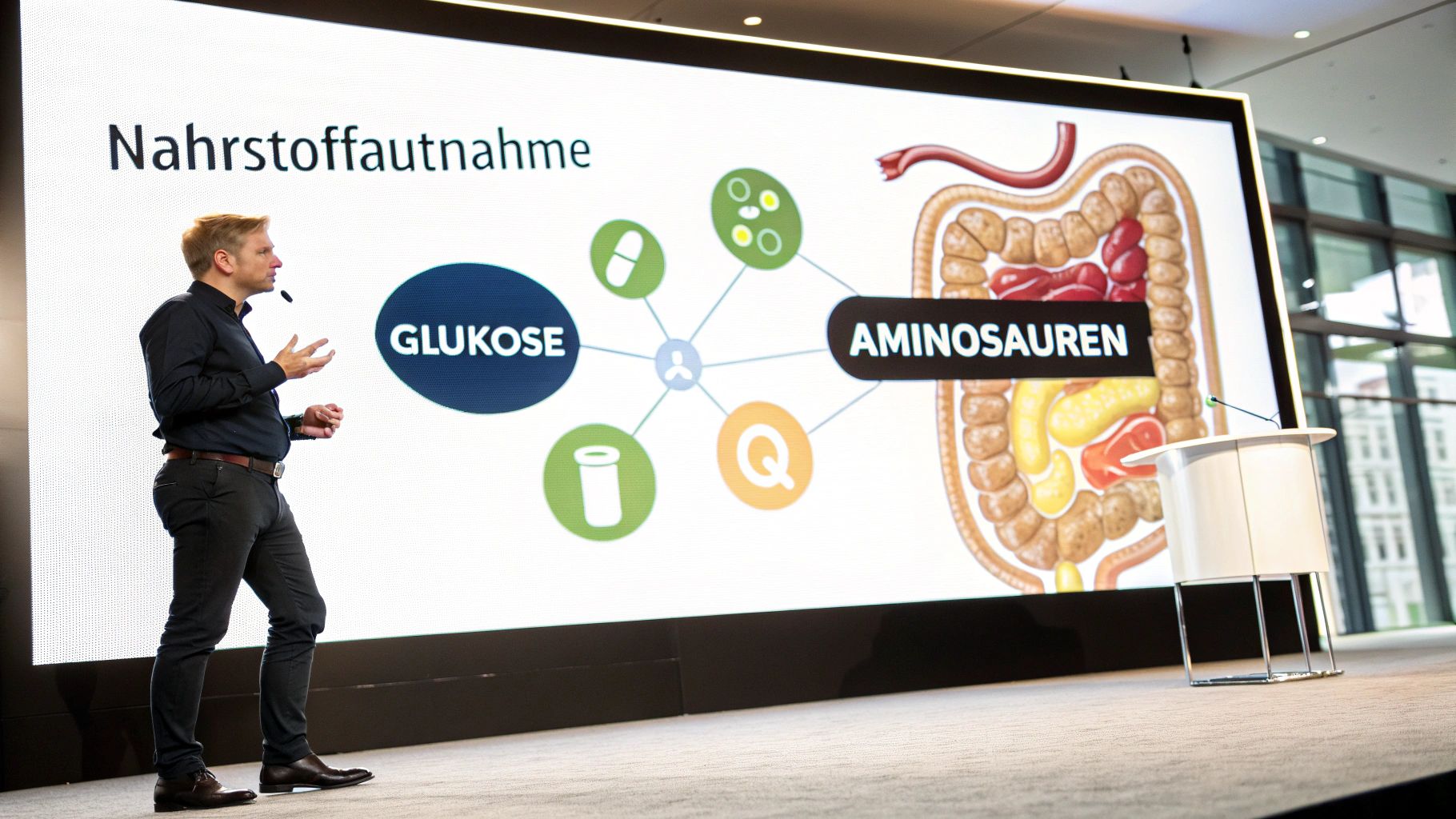

So werden die drei Hauptnährstoffe aufgeschlüsselt:

- Kohlenhydrate: Pankreas-Amylase zerlegt Stärke in Zweifachzucker (z. B. Maltose). Enzyme im Bürstensaum (wie Maltase, Laktase) spalten diese dann in Einfachzucker (z. B. Glukose), die direkt ins Blut aufgenommen werden.

- Proteine: Trypsin aus der Bauchspeicheldrüse zerlegt die im Magen bereits angedauten Proteinbruchstücke in noch kleinere Einheiten. Weitere Enzyme spalten diese dann in einzelne Aminosäuren, die ebenfalls ins Blut gelangen.

- Fette: Nach der Emulgierung durch die Galle spalten Lipasen die Fette in Fettsäuren und Glycerin. Diese werden von den Dünndarmzellen aufgenommen, wieder zu Fetten zusammengebaut und über das Lymphsystem in den Kreislauf geschleust.

Sobald die Nährstoffe die Dünndarmwand passiert haben, stehen sie dem gesamten Körper zur Verfügung – als Treibstoff für unsere Muskeln, Bausteine für neue Zellen oder Vitamine für das Immunsystem. Nach etwa zwei bis sechs Stunden hat der Dünndarm seine Arbeit getan. Was übrig bleibt, ist ein wässriger Brei aus unverdaulichen Nahrungsresten wie Ballaststoffen, der nun zur letzten grossen Station weitergeschoben wird: dem Dickdarm.

Der letzte Akt: Was im Dickdarm passiert

Der Dünndarm hat seine Arbeit getan und fast alle Nährstoffe aus dem Nahrungsbrei herausgefiltert. Doch die Reise ist noch nicht zu Ende. Was jetzt übrig bleibt, ist ein flüssiges Gemisch aus unverdaulichen Resten wie Ballaststoffen, Wasser und abgestorbenen Zellen. Dieses Gemisch tritt nun in die letzte grosse Etappe ein: den Dickdarm, auch Kolon genannt.

Hier ändert sich das Spiel komplett. Der Dünndarm war eine hocheffiziente Nährstoff-Fabrik, der Dickdarm hingegen ist eher eine clevere Recycling- und Aufbereitungsanlage. Seine wichtigste Mission? Dem Brei grosse Mengen Wasser und wertvolle Elektrolyte (Salze) wieder zu entziehen. Das ist überlebenswichtig, um unseren Flüssigkeitshaushalt im Gleichgewicht zu halten und uns vor Dehydration zu schützen.

Eindickung: Aus flüssig wird fest

Mit etwa 1,5 Metern ist der Dickdarm zwar deutlich kürzer als sein Vorgänger, dafür aber breiter im Durchmesser. Langsame, wellenartige Muskelbewegungen schieben den Inhalt gemächlich vorwärts – ganz ähnlich wie bei der Peristaltik in der Speiseröhre, nur viel entspannter. Diese gemächliche Passage kann zwischen 10 und 60 Stunden dauern und gibt dem Organ genug Zeit für seine Aufgaben.

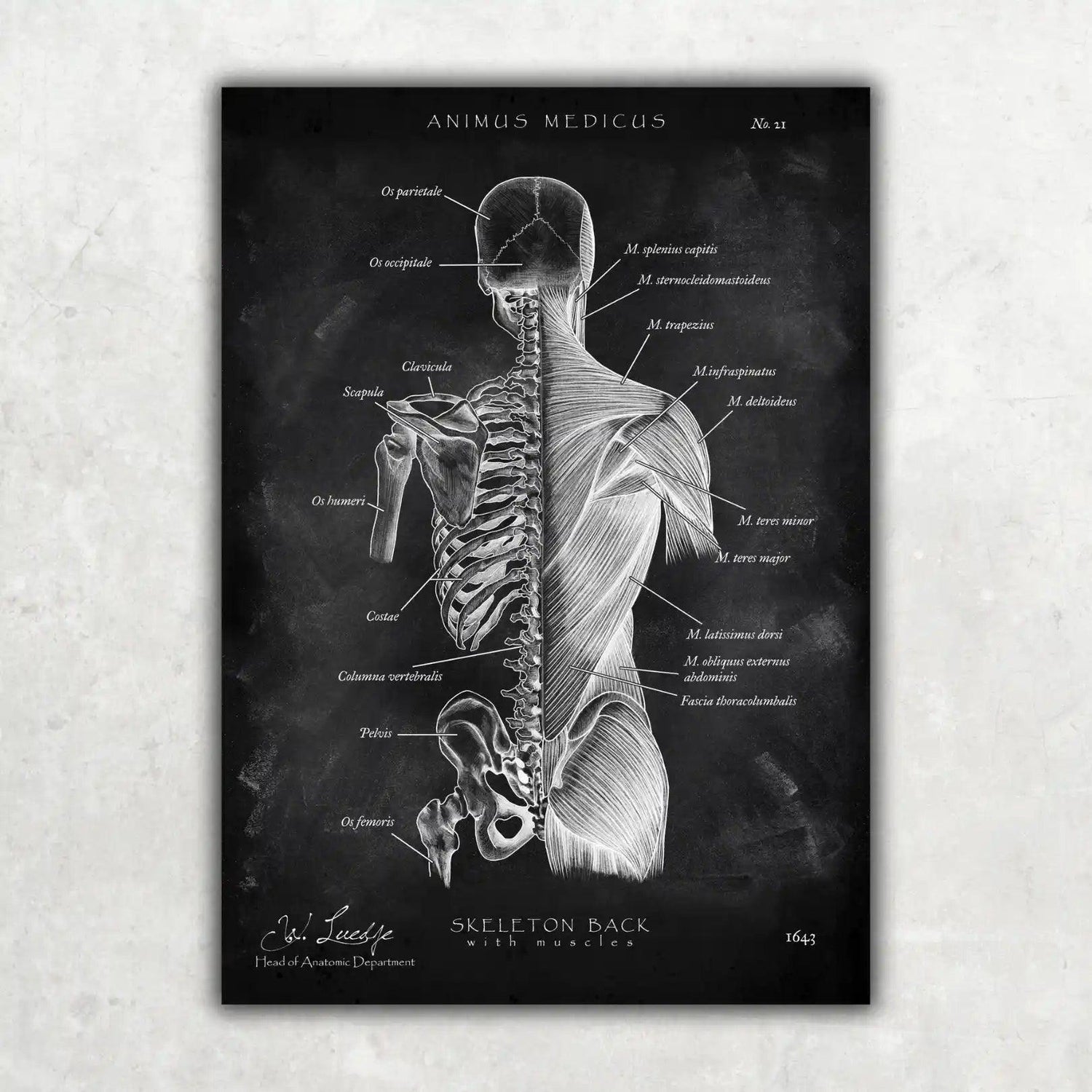

Während der Brei durch die verschiedenen Abschnitte des Dickdarms wandert – den aufsteigenden, den querverlaufenden und den absteigenden Teil – wird ihm stetig Wasser entzogen. So verwandelt sich der ehemals flüssige Inhalt Stück für Stück in festen Stuhl (Fäzes), der für die Ausscheidung vorbereitet wird. Die genaue Anatomie dieses und anderer Organe ist ein unglaublich spannendes Feld. Wenn du tiefer eintauchen möchtest, schau dir unseren kompletten Guide zur Anatomie der inneren Organe des Menschen an.

Das Mikrobiom: Die heimliche Supermacht in uns

Das wohl Faszinierendste am Dickdarm sind seine unzähligen Mitbewohner: das Darmmikrobiom. Hier leben Billionen von Mikroorganismen, vor allem Bakterien, die eine perfekte Symbiose mit uns eingegangen sind. Diese Bakteriengemeinschaft wiegt bis zu zwei Kilogramm und übertrifft die Anzahl unserer eigenen Körperzellen bei Weitem.

Und diese kleinen Helfer sind alles andere als untätig. Sie stürzen sich auf die Nahrungsreste, mit denen unser Körper nichts anfangen kann – allen voran die Ballaststoffe – und vollbringen wahre Wunder.

Dein Mikrobiom ist so einzigartig wie dein Fingerabdruck. Es wird von deiner Genetik, Ernährung, deinem Lebensstil und deiner Umwelt geformt und hat einen riesigen Einfluss auf deine Gesundheit – von der Verdauung über das Immunsystem bis hin zu deiner mentalen Verfassung.

Die Bakterien fermentieren diese unverdaulichen Fasern. Dabei entstehen wertvolle Nebenprodukte, die unser Körper liebend gerne nutzt:

- Kurzkettige Fettsäuren (SCFAs): Stoffe wie Butyrat, Propionat und Acetat sind die Hauptenergiequelle für die Zellen der Dickdarmwand. Sie halten die Darmbarriere stark, wirken entzündungshemmend und sind entscheidend für eine gesunde Verdauung.

- Wichtige Vitamine: Unsere Darmbakterien sind wahre Vitaminfabriken. Sie produzieren unter anderem Vitamin K, das wir für die Blutgerinnung brauchen, sowie verschiedene B-Vitamine wie Biotin (B7) und Folsäure (B9).

Dieser mikrobielle Beitrag macht klar: Die Frage „Wie funktioniert die Verdauung?“ lässt sich nicht allein durch die Organe beantworten. Es ist ein komplexes Ökosystem. Ein gesundes Gleichgewicht dieser Bakterien ist daher das A und O. Gerät es aus dem Takt, sind Verdauungsbeschwerden oft die Folge. Und das ist leider keine Seltenheit: Ungefähr 20 Prozent der Menschen in Deutschland haben laut Erkenntnissen des Universitätsklinikums Leipzig regelmässig mit Problemen wie Blähungen oder Verstopfung zu kämpfen. Das zeigt, wie wichtig ein gutes Verständnis der eigenen Verdauung für das tägliche Wohlbefinden ist.

Am Ende des Dickdarms landen die eingedickten, unverdaulichen Reste im Mastdarm (Rektum). Dort werden sie gesammelt, bis der Körper das Signal zur Entleerung gibt. Und damit endet die lange und faszinierende Reise unserer Nahrung durch den Verdauungstrakt.

Häufige Verdauungsprobleme und ihre Ursachen

Eine reibungslose Verdauung, wie wir sie bisher beschrieben haben, ist leider alles andere als selbstverständlich. Ganz im Gegenteil: Fast jeder von uns kennt dieses unangenehme Gefühl, wenn das System mal wieder streikt oder völlig überreagiert. Ob Sodbrennen, Blähungen, Verstopfung oder Durchfall – solche Beschwerden sind weit verbreitet und oft harmlose, aber eben auch sehr lästige Begleiter im Alltag.

Meistens sind sie eine direkte Folge unseres Lebensstils. Eine unausgewogene, fettreiche Ernährung, zu schnelles Essen oder Dauerstress können das empfindliche Gleichgewicht im Magen-Darm-Trakt im Handumdrehen aus dem Takt bringen. Diese Faktoren stören das fein abgestimmte Zusammenspiel der Organe und bringen die sorgfältig choreografierten Abläufe bei der Nahrungsverarbeitung durcheinander.

Wenn Beschwerden zum Dauerzustand werden

Manchmal ist es aber mehr als nur ein gelegentliches Grummeln im Bauch. Aus vorübergehendem Unwohlsein können sich chronische Probleme entwickeln. Ein Paradebeispiel dafür ist das Reizdarmsyndrom (RDS). Dabei handelt es sich um eine funktionelle Störung, bei der die Darmtätigkeit dauerhaft gestört ist, obwohl organisch alles in Ordnung zu sein scheint. Die Symptome sind vielfältig und reichen von krampfartigen Bauchschmerzen über Blähungen bis hin zu einem ständigen Wechselspiel aus Durchfall und Verstopfung.

Das Reizdarmsyndrom ist keine seltene Nischenerkrankung. Es betrifft Millionen von Menschen und zeigt eindrucksvoll, wie eng Darm, Nervensystem und sogar unsere Psyche miteinander verwoben sind.

Gerade in Deutschland ist die Zahl der Betroffenen enorm hoch. Schätzungen zufolge leiden hierzulande rund 11,1 Millionen Menschen am Reizdarmsyndrom – das ist fast jeder siebte Einwohner! Diese beeindruckende Zahl macht deutlich, wie alltäglich funktionelle Verdauungsstörungen sind und welch massiven Einfluss sie auf die Lebensqualität haben können. Wer mehr über die Häufigkeit des Reizdarmsyndroms in Deutschland liest, bekommt ein besseres Gefühl für das Ausmaß des Problems.

Der Einfluss von Stress und Nervensystem

Ein Faktor, der bei Verdauungsproblemen oft völlig unterschätzt wird, ist unser Nervensystem. Unser Darm verfügt nämlich über ein eigenes, hochkomplexes Nervengeflecht, das oft als „Bauchhirn“ bezeichnet wird und in direkter Verbindung zu unserem Gehirn steht. Diese sogenannte Darm-Hirn-Achse ist der Grund, warum Stress und seelische Belastungen unmittelbare Auswirkungen auf unsere Verdauung haben können.

In Stresssituationen schüttet der Körper Hormone aus, die die Darmbewegungen entweder verlangsamen oder übermäßig beschleunigen – und schon sind die Beschwerden da. Sobald die Nährstoffe aber aufgenommen sind, werden sie über den Blutkreislauf im Körper verteilt, dessen Funktionsweise nicht weniger faszinierend ist. In unserem Artikel dazu machen wir den Blutkreislauf einfach erklärt.

Auch wenn die meisten Verdauungsprobleme nur vorübergehend sind, ist es wichtig, auf wiederkehrende oder besonders starke Signale des Körpers zu hören. Sie sind oft mehr als nur eine kleine Störung.

Warum eine gesunde Verdauung so viel mehr ist als nur Essen verarbeiten

Wenn wir an Verdauung denken, haben die meisten von uns ein recht simples Bild im Kopf: Essen rein, Nährstoffe raus, Rest entsorgen. Aber diese Vorstellung kratzt nur an der Oberfläche. Unser Verdauungssystem ist kein simpler Durchlauferhitzer – es ist das Fundament unserer gesamten Gesundheit, unserer Energie und sogar unserer psychischen Balance.

Stell dir deinen Körper mal als eine pulsierende Metropole vor. In diesem Szenario ist die Verdauung nicht nur die Müllabfuhr, sondern gleichzeitig das zentrale Kraftwerk und die Kommandozentrale der städtischen Verteidigung. Fällt das Kraftwerk aus, steht die ganze Stadt still. Ganz ähnlich fühlt es sich an, wenn die Nährstoffaufnahme im Darm nicht richtig funktioniert: Wir sind müde, schlapp und uns fehlt jeglicher Antrieb.

Das Hauptquartier unseres Immunsystems

Eine der wichtigsten, aber oft unterschätzten Aufgaben des Darms ist seine Rolle als Hauptquartier unseres Immunsystems. Sage und schreibe 70 bis 80 Prozent unserer Abwehrzellen, die uns tagtäglich vor Krankheitserregern schützen, sind hier zu Hause. Ein gesunder Darm mit einem vielfältigen Mikrobiom trainiert diese Zellen unermüdlich und lehrt sie, zwischen Freund (wertvolle Nährstoffe) und Feind (Viren oder schädliche Bakterien) zu unterscheiden.

Die Darmbarriere ist dabei die erste und wichtigste Verteidigungslinie. Ist sie geschwächt oder durchlässig, können unerwünschte Substanzen in den Blutkreislauf gelangen. Das Ergebnis? Das Immunsystem wird unnötig alarmiert, überlastet oder reagiert sogar mit Fehlzündungen.

Bauchgefühl ist mehr als nur eine Redewendung

Die enge Verbindung zwischen unserem Darm und Gehirn, die sogenannte Darm-Hirn-Achse, ist längst kein Geheimnis mehr. Sie ist eine direkte Datenautobahn, die unsere Stimmung und mentale Klarheit massiv beeinflusst. Ein ungesunder Darm kann sich daher direkt in Stimmungsschwankungen oder Konzentrationsproblemen äußern.

Letztendlich ist die Verdauung untrennbar mit unserem gesamten Stoffwechsel verknüpft – jenem komplexen Netzwerk, das alle Prozesse im Körper am Laufen hält. Wenn du tiefer eintauchen möchtest, wie all das zusammenspielt, schau dir unseren Artikel an, der den Stoffwechsel einfach erklärt.

Eine gesunde Verdauung ist die unsichtbare Kraft, die jeden Tag über unser Energieniveau, unsere Abwehrkräfte und unsere Laune entscheidet. Man kann ihre Bedeutung gar nicht hoch genug einschätzen.

Wie gravierend die Folgen einer gestörten Verdauung sein können, zeigen auch offizielle Zahlen. Laut Statistischem Bundesamt starben im Jahr 2023 in Deutschland durchschnittlich 54 Menschen pro 100.000 Einwohner an Krankheiten des Verdauungssystems. Diese Daten, die du in den Statistiken zu Sterberaten findest, machen schmerzlich deutlich, wie wichtig Prävention und ein gutes Verständnis für den eigenen Körper sind.

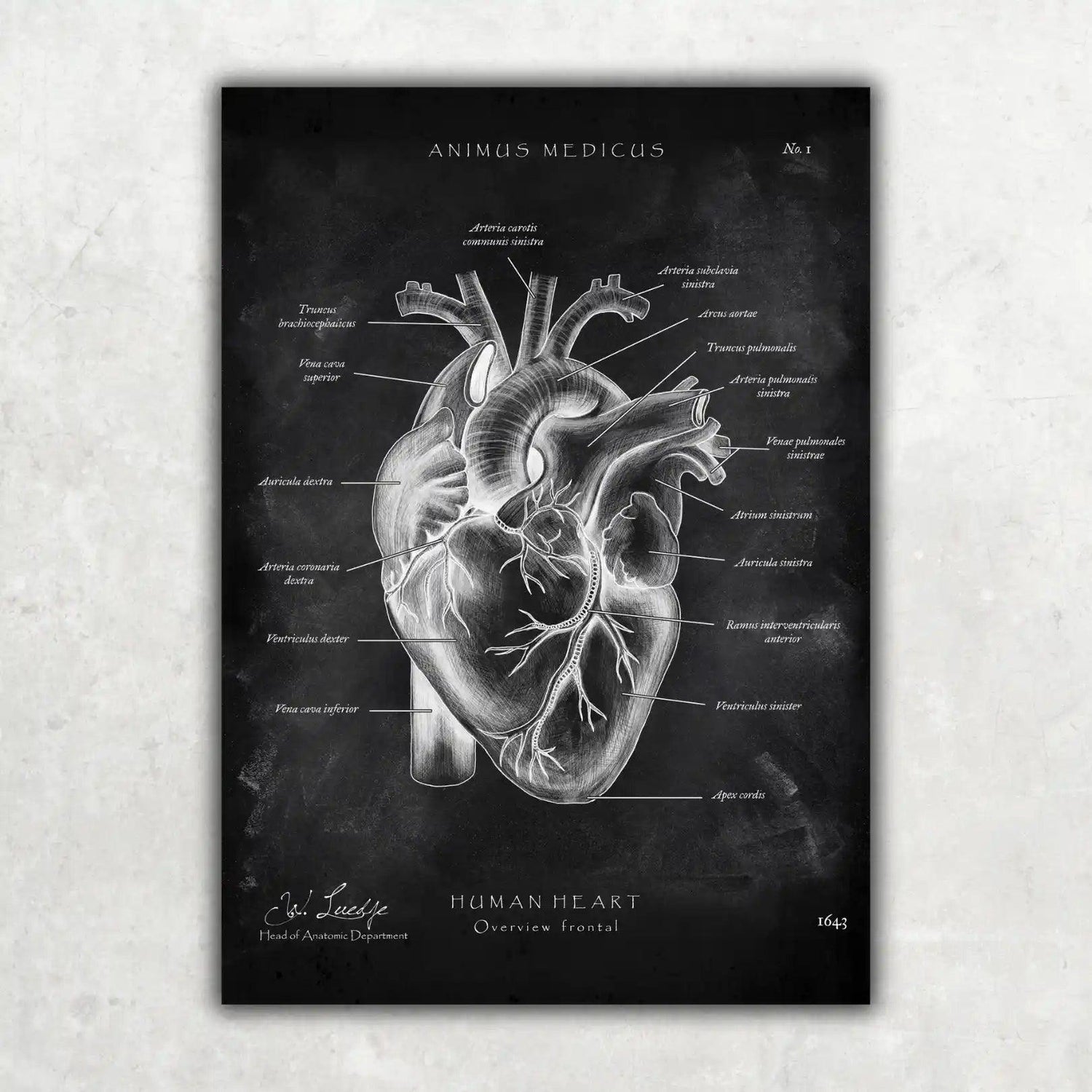

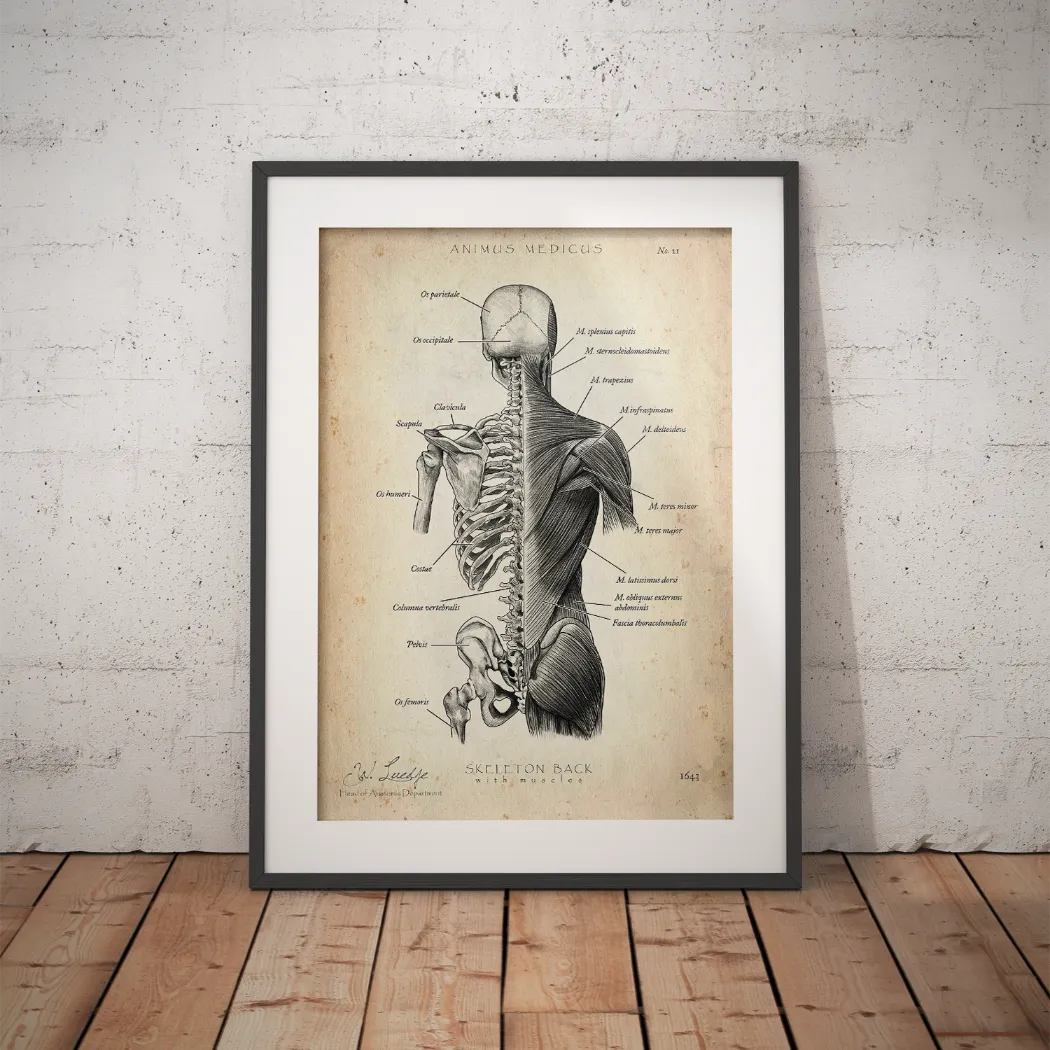

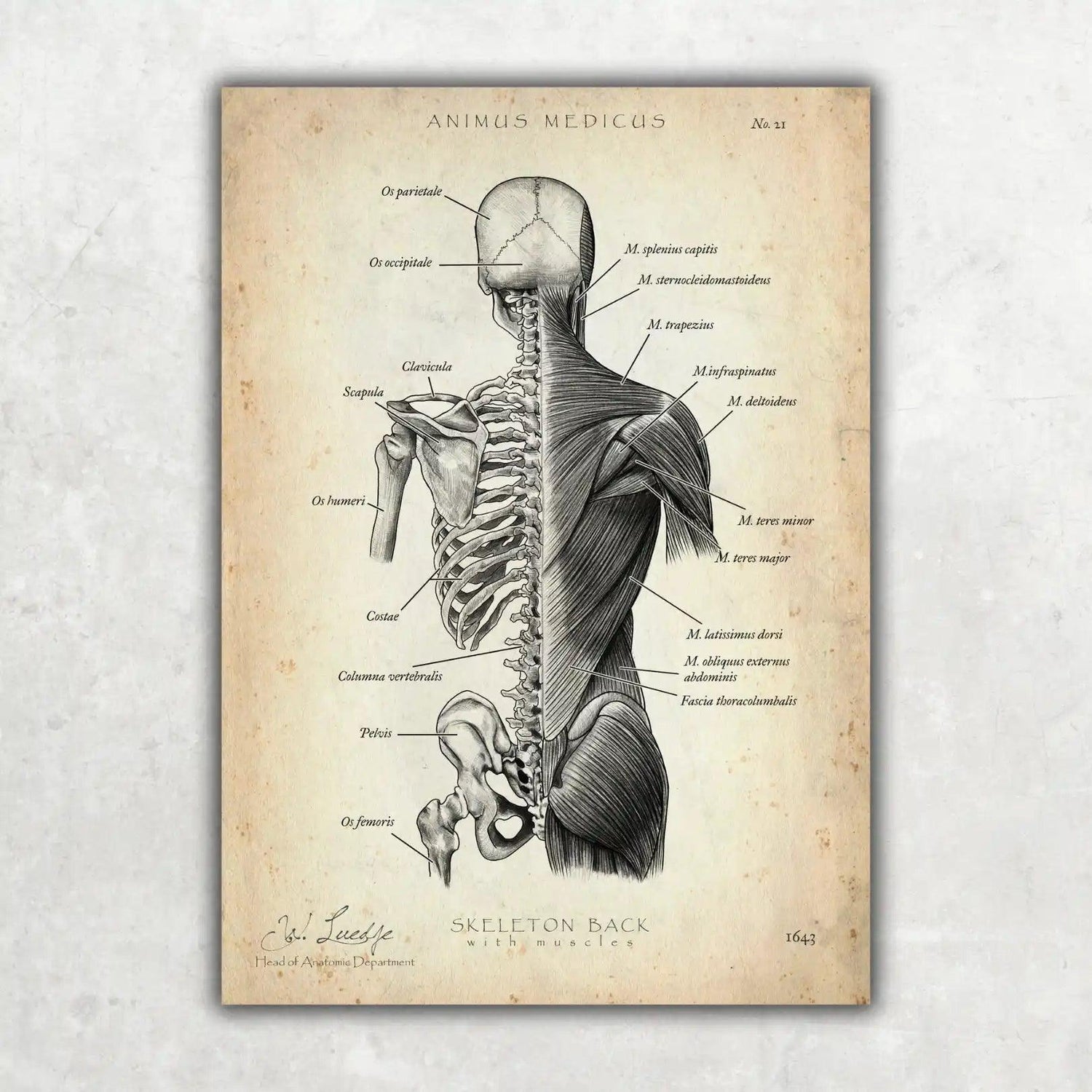

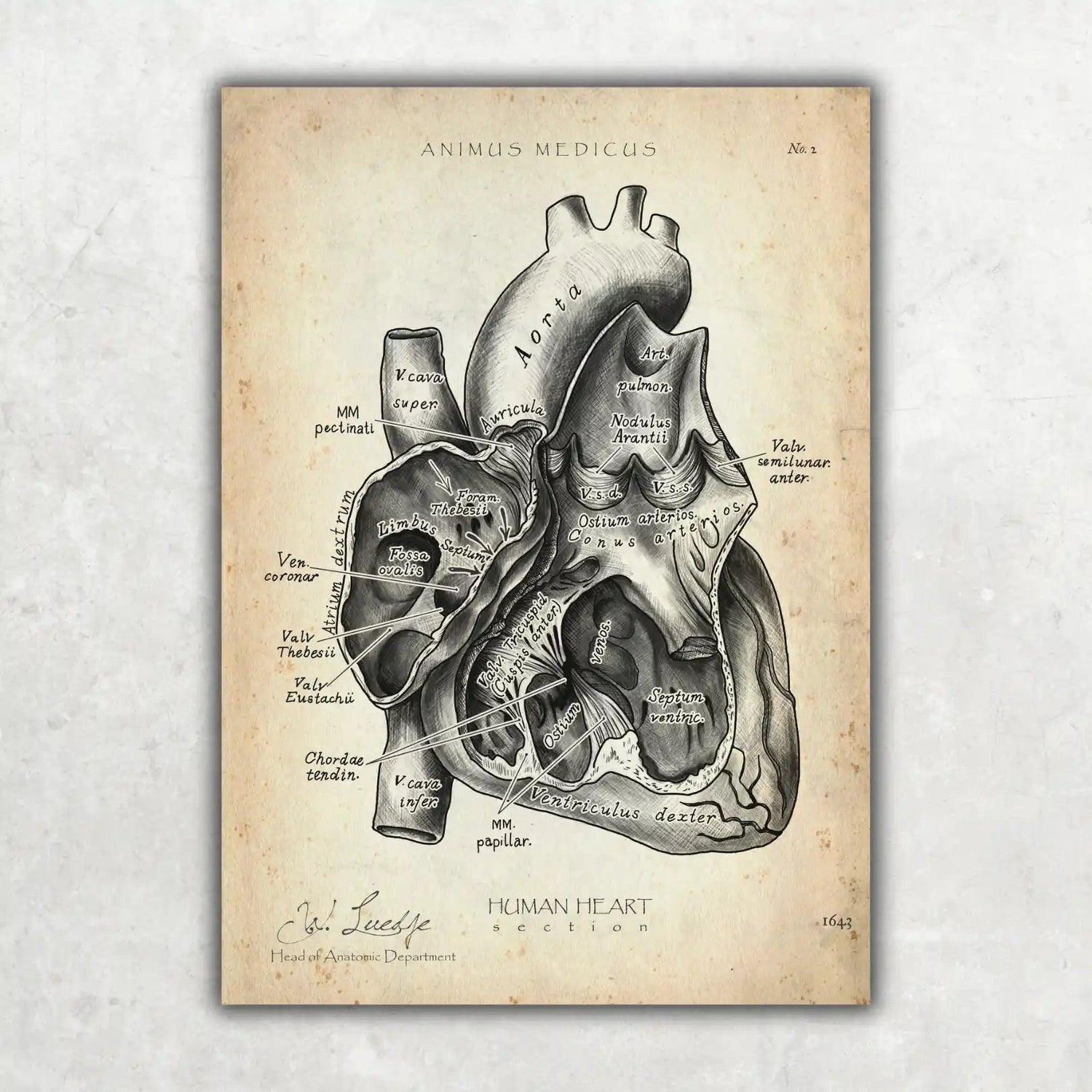

Möchtest du die Schönheit und Komplexität des menschlichen Körpers auf eine ganz neue Weise entdecken? Bei Animus Medicus findest du einzigartige, kunstvolle Anatomie-Poster, die medizinisches Wissen mit ästhetischem Design verbinden – perfekt für dein Studium, deine Praxis oder dein Zuhause. Entdecke jetzt unsere Kollektionen auf https://animus-medicus.de