Wie funktioniert die Atmung wirklich

Atmen. Wir tun es, ohne auch nur einen Gedanken daran zu verschwenden, und doch ist es der unsichtbare Motor, der jede einzelne Zelle unseres Körpers am Laufen hält. Im Grunde ist es ein genialer Tauschhandel: Wir nehmen lebenswichtigen Sauerstoff für unsere Energiegewinnung auf und geben im Gegenzug Kohlendioxid als Abfallprodukt wieder ab. Ein ewiger Kreislauf, der uns am Leben erhält.

Das unsichtbare Wunder der Atmung verstehen

Tag für Tag, rund 20.000 Mal, füllt und leert sich unsere Lunge. Ein Wunderwerk aus Muskeln, Nerven und feinstem Gewebe, das wie ein Uhrwerk funktioniert. Stell dir deine Lunge einfach wie einen Baum vor, der auf dem Kopf steht: Die Luftröhre ist der dicke Stamm, der sich in immer feinere Äste – die Bronchien – verzweigt.

Am Ende dieser winzigen Zweige sitzen Millionen von Blättern, die sogenannten Lungenbläschen oder Alveolen. Das ist der Ort, an dem die eigentliche Magie passiert. Aber bevor die Luft dort ankommt, muss sie einen ganz bestimmten Weg zurücklegen, auf dem sie perfekt für den Gasaustausch vorbereitet wird.

Die zwei Phasen der Atmung

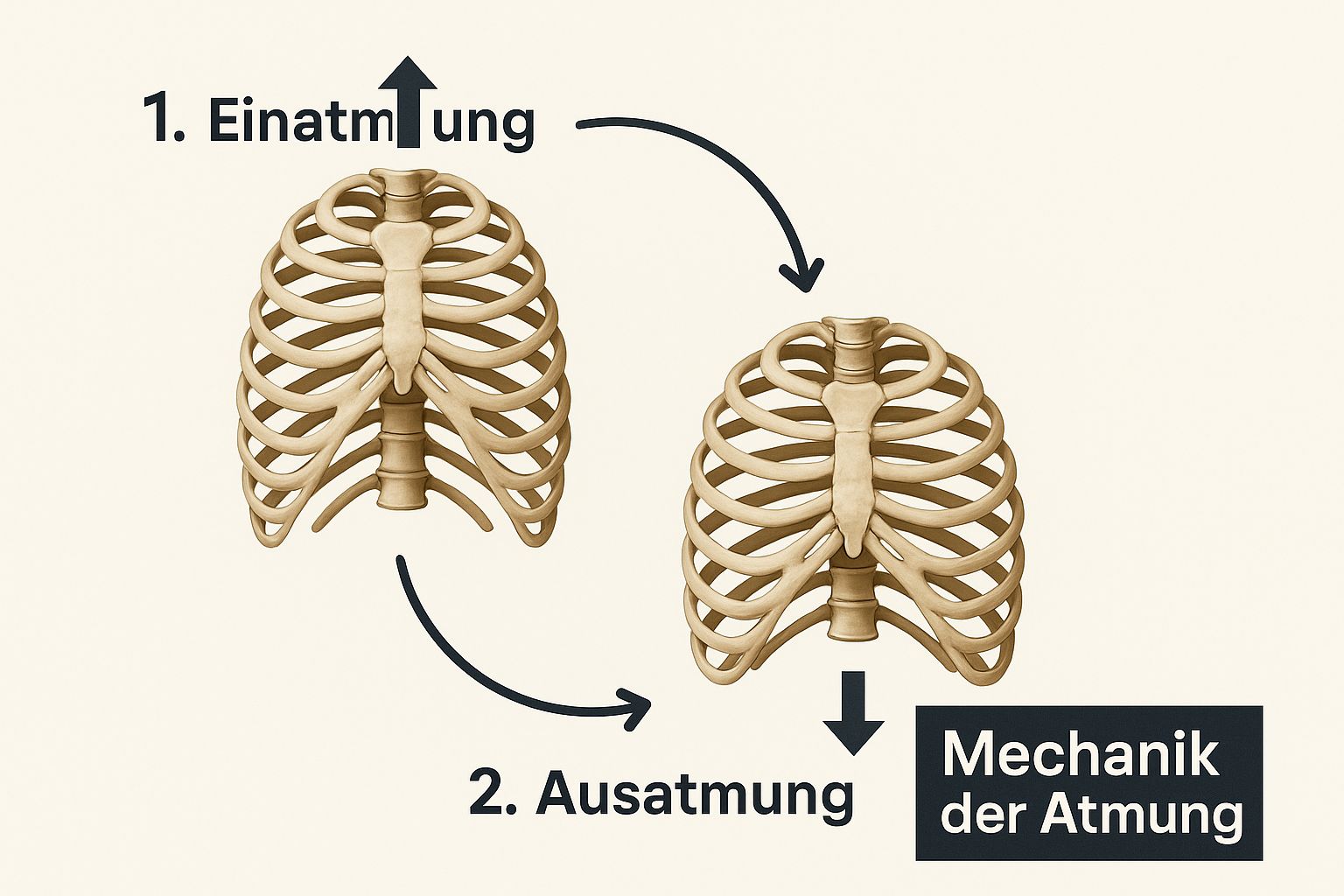

Der gesamte Atemvorgang lässt sich in zwei mechanische Hauptphasen unterteilen: die Einatmung (Inspiration) und die Ausatmung (Exspiration). Jede Phase wird von bestimmten Muskelgruppen gesteuert und verfolgt ein klares Ziel – unseren Körper ununterbrochen mit frischer Luft zu versorgen.

Das Faszinierende an der Atmung ist, dass sie die einzige lebenswichtige Funktion ist, die wir sowohl bewusst steuern als auch völlig unbewusst ablaufen lassen können. Das ermöglicht uns nicht nur zu sprechen oder zu singen, sondern auch, durch gezielte Atemtechniken ganz bewusst unseren Stresspegel zu senken.

Um zu verstehen, wie dieser rhythmische Ablauf funktioniert, schauen wir uns die beiden Phasen einmal genauer an.

Die zwei Phasen der Atmung im Überblick

Diese Tabelle fasst die mechanischen Abläufe ganz einfach zusammen und zeigt, wie die Bewegung des Brustkorbs das Ein- und Ausströmen der Luft steuert.

| Phase | Hauptmuskeln | Brustkorb-Bewegung | Ergebnis |

|---|---|---|---|

| Einatmung (Inspiration) | Zwerchfell, äußere Zwischenrippenmuskeln | Hebt und weitet sich | Luft wird aktiv durch Unterdruck in die Lunge gesaugt. |

| Ausatmung (Exspiration) | Entspannung der Einatemmuskeln | Senkt sich und wird enger | Luft strömt meist passiv aus der Lunge heraus. |

Dieses simple, aber unglaublich effektive Prinzip ist die mechanische Grundlage dafür, wie die Atmung funktioniert. Es schafft die Voraussetzung für den biochemischen Austausch, der auf zellulärer Ebene stattfindet. In den nächsten Abschnitten tauchen wir tiefer in die Anatomie ein, beleuchten die genaue Mechanik jedes Atemzugs und entschlüsseln das Geheimnis des Gasaustauschs Schritt für Schritt.

Die Architektur unseres Atmungssystems

Um zu kapieren, wie die Atmung funktioniert, müssen wir uns erst mal die Landkarte unserer Atemwege ansehen. Stell dir vor, jeder deiner Atemzüge unternimmt eine ziemlich spannende Reise. Und diese Reise beginnt nicht erst tief in deiner Brust, sondern schon viel früher: an den Eingangstoren deines Körpers, also in Nase und Mund.

Deine Nase ist übrigens viel mehr als nur ein Riechorgan. Sie ist unsere erste Verteidigungslinie und eine eingebaute Klimaanlage zugleich. Hier wird die Luft, die du einatmest, gefiltert – feine Härchen und Schleimhaut fangen Staub und andere Partikel ab. Gleichzeitig wird die Luft auf Körpertemperatur erwärmt und befeuchtet. Ein simpler, aber genialer Trick der Natur, der die empfindlichen, tiefer liegenden Atemwege vor Reizung und Austrocknung schützt.

Von der Luftröhre zu den Bronchien

Hat die Luft erst einmal Nase oder Mund hinter sich gelassen, strömt sie weiter in den Rachen (Pharynx) und von dort zum Kehlkopf (Larynx), wo unsere Stimmbänder zu Hause sind. Die nächste Station ist die Luftröhre (Trachea) – ein stabiler Schlauch, der von Knorpelspangen offengehalten wird. Fass dir mal an den Hals, du kannst diese Ringe sogar spüren.

Genau diese feste Struktur stellt sicher, dass der Weg für die Luft immer frei bleibt. Am unteren Ende gabelt sich die Luftröhre dann in zwei große Äste, die Hauptbronchien. Jeder von ihnen führt direkt in einen Lungenflügel.

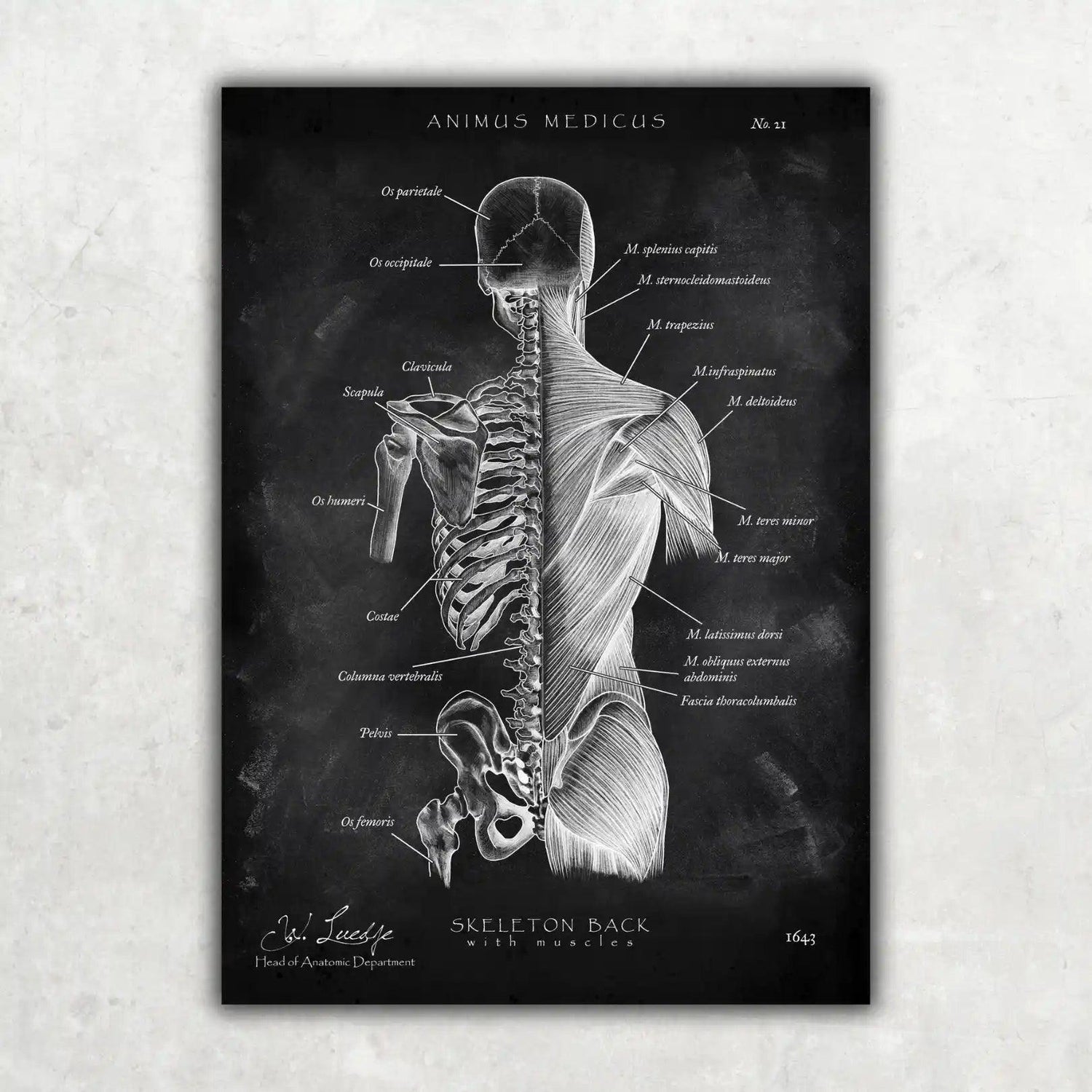

Die Abbildung hier zeigt, wie dieses komplexe System von den oberen bis in die tiefsten Atemwege aufgebaut ist.

Man erkennt sofort diese beeindruckende Verzweigung, die ein bisschen aussieht wie ein auf dem Kopf stehender Baum. Dieses Design ist kein Zufall – es dient dazu, die Oberfläche für den späteren Gasaustausch so groß wie möglich zu machen.

Das Bronchialsystem: Ein Labyrinth aus Luftwegen

In der Lunge angekommen, beginnt eine beeindruckende Aufteilung. Die Hauptbronchien verzweigen sich immer weiter in kleinere Röhrchen, die sogenannten Bronchiolen. Dieses gesamte Netzwerk nennt man auch den Bronchialbaum, und seine Aufgabe ist es, die Luft bis in den allerletzten Winkel der Lunge zu transportieren.

Mit jeder Gabelung werden die Röhrchen dünner, bis sie am Ende in winzige Gänge münden. Dieses System lässt sich grob so aufteilen:

- Hauptbronchien: Versorgen jeweils einen kompletten Lungenflügel.

- Lappenbronchien: Führen zu den einzelnen Lungenlappen (drei auf der rechten Seite, zwei auf der linken).

- Segmentbronchien: Teilen die Lappen in noch kleinere, funktionale Bereiche auf.

- Bronchiolen: Das sind die feinsten Verästelungen, die in ihren Wänden keinen Knorpel mehr haben.

Am Ende dieser ganzen Verzweigungen warten die eigentlichen Stars des Atmungssystems. Wenn du noch tiefer in die faszinierende Struktur unserer Lunge eintauchen willst, schau doch mal in unserem Artikel über die Lungenanatomie vorbei.

Die Alveolen: Endstation für den Sauerstoff

Die winzigen Bronchiolen münden schließlich in mikroskopisch kleinen, traubenartigen Säckchen, den Lungenbläschen (Alveolen). Ein erwachsener Mensch hat davon unglaublich viele, nämlich etwa 300 bis 500 Millionen Stück. Würde man all diese Bläschen flach ausbreiten, käme man auf eine Fläche von sage und schreibe 100 Quadratmetern – das ist ungefähr so groß wie ein Tennisplatz!

Diese riesige Oberfläche ist der entscheidende Faktor für einen effizienten Gasaustausch. Nur so kann unser Körper in kürzester Zeit genug Sauerstoff aufnehmen und das verbrauchte Kohlendioxid wieder loswerden.

Die Wände der Alveolen sind hauchdünn, gerade mal eine einzige Zellschicht dick. Umgeben sind sie von einem dichten Netz aus feinsten Blutgefäßen, den Kapillaren. Und genau hier, an dieser empfindlichen Grenze zwischen Luft und Blut, spielt sich das ab, was wir als Atmung kennen: der lebenswichtige Austausch von Gasen. Wie das genau funktioniert, schauen wir uns im nächsten Abschnitt an.

Die Mechanik hinter jedem Atemzug

Auch wenn es sich meistens völlig unbewusst abspielt, ist Atmen ein ganz aktiver, mechanischer Vorgang. Hinter jedem einzelnen Atemzug steckt eine präzise abgestimmte Muskelarbeit, die wie von selbst abläuft. Die Physik dahinter ist ebenso simpel wie genial und sorgt dafür, dass die Luft ganz rhythmisch in unsere Lunge strömt und wieder entweicht.

Die Hauptakteure dabei sind zwei Muskelgruppen: das Zwerchfell und die Zwischenrippenmuskulatur. Stell dir das Zwerchfell am besten wie eine kuppelförmige Muskelplatte vor, die den Brust- vom Bauchraum trennt. Es ist mit Abstand der wichtigste Muskel, den wir zum Atmen brauchen.

Einatmen: Der aktive Prozess

Wenn du einatmest, spannt sich dein Zwerchfell an und flacht nach unten ab, fast wie ein Kolben, der sich in einem Zylinder nach unten bewegt. Zur gleichen Zeit heben die äußeren Zwischenrippenmuskeln deinen Brustkorb an und weiten ihn.

Durch diese kombinierte Bewegung wird dein Brustraum größer. Dieser simple physikalische Trick erzeugt einen Unterdruck in deiner Lunge – der Druck in ihr ist nun niedriger als der Luftdruck um dich herum. Das Ergebnis? Luft wird ganz passiv von außen angesaugt und strömt in deine Lunge, so ähnlich wie bei einem Blasebalg, den man auseinanderzieht.

Diese Grafik zeigt sehr anschaulich, wie sich der Brustkorb bei der Ein- und Ausatmung hebt und senkt und so die ganze Mechanik erst ermöglicht.

Die Visualisierung macht klar, wie die Veränderung des Volumens im Brustkorb direkt den Luftstrom steuert und damit die Grundlage für den lebenswichtigen Gasaustausch schafft.

Ausatmen: Die entspannte Rückkehr

Die normale Ausatmung in Ruhe ist, anders als das Einatmen, ein größtenteils passiver Vorgang. Das Zwerchfell und die äußeren Zwischenrippenmuskeln entspannen sich einfach wieder.

Durch diese Entspannung kehrt das Zwerchfell in seine kuppelförmige Ausgangsposition zurück, während der Brustkorb durch die Schwerkraft wieder nach unten sinkt. Das Volumen des Brustraums wird kleiner, wodurch sich der Druck in der Lunge erhöht. Sobald dieser Druck über dem Umgebungsdruck liegt, strömt die Luft ganz von allein und ohne weiteres Muskelzutun wieder hinaus.

Das geniale Zusammenspiel von aktiver Einatmung und passiver Ausatmung ist ein Paradebeispiel für die Effizienz unseres Körpers. Er investiert nur genau so viel Energie wie nötig, um die Versorgung mit Sauerstoff sicherzustellen.

Diese grundlegende Mechanik ist der Schlüssel, um zu verstehen, wie die Atmung funktioniert. Wenn du die einzelnen Bausteine und ihre Aufgaben noch genauer unter die Lupe nehmen möchtest, findest du in unserem Beitrag eine einfache Erklärung des gesamten Atmungssystems.

Wenn mehr Kraft gebraucht wird: Die forcierte Atmung

Manchmal reicht das ruhige, passive Ausatmen aber nicht. Denk mal ans Joggen, ans Husten oder wenn du kräftig eine Kerze ausblasen willst – da muss die Luft viel schneller und kraftvoller aus der Lunge gepresst werden. Das nennt man forcierte Atmung.

Hier schalten sich zusätzliche Muskeln ein, die sogenannte Atemhilfsmuskulatur. Dazu gehören vor allem:

- Die Bauchmuskeln: Sie spannen sich an und drücken die Bauchorgane nach oben gegen das Zwerchfell. Das beschleunigt seine Bewegung nach oben und presst die Luft aktiv aus der Lunge.

- Die inneren Zwischenrippenmuskeln: Sie ziehen den Brustkorb aktiv nach unten und machen ihn enger, was den Druck in der Lunge zusätzlich erhöht.

Wie fundamental eine funktionierende Atemmechanik ist, zeigt sich dramatisch in medizinischen Notfällen. Im Jahr 2023 wurden in Deutschland etwa 55.000 Reanimationen durchgeführt. Bei circa 15 Prozent dieser Fälle waren respiratorische Ereignisse – also Störungen der Atmung – die Ursache. Diese Zahlen unterstreichen, wie eng die Atemfunktion mit dem Überleben bei einem Herz-Kreislauf-Stillstand verknüpft ist.

Der Gasaustausch: Wo das eigentliche Wunder passiert

Okay, die Luft hat also ihre lange Reise durch die Atemwege hinter sich gebracht und ist jetzt am Ziel angekommen: in den winzigen Alveolen, den Lungenbläschen. Genau hier, an dieser hauchdünnen Grenze zwischen Luft und Blut, findet der entscheidende Prozess statt, der uns am Leben hält – der Gasaustausch.

Stell dir das Ganze am besten wie einen geschäftigen Umschlagplatz vor. Die eingeatmete Luft ist die frische Lieferung, randvoll mit kostbarem Sauerstoff. Und die roten Blutkörperchen, die in den feinen Blutgefäßen (den Kapillaren) um die Alveolen herumströmen, sind die wartenden Transporter.

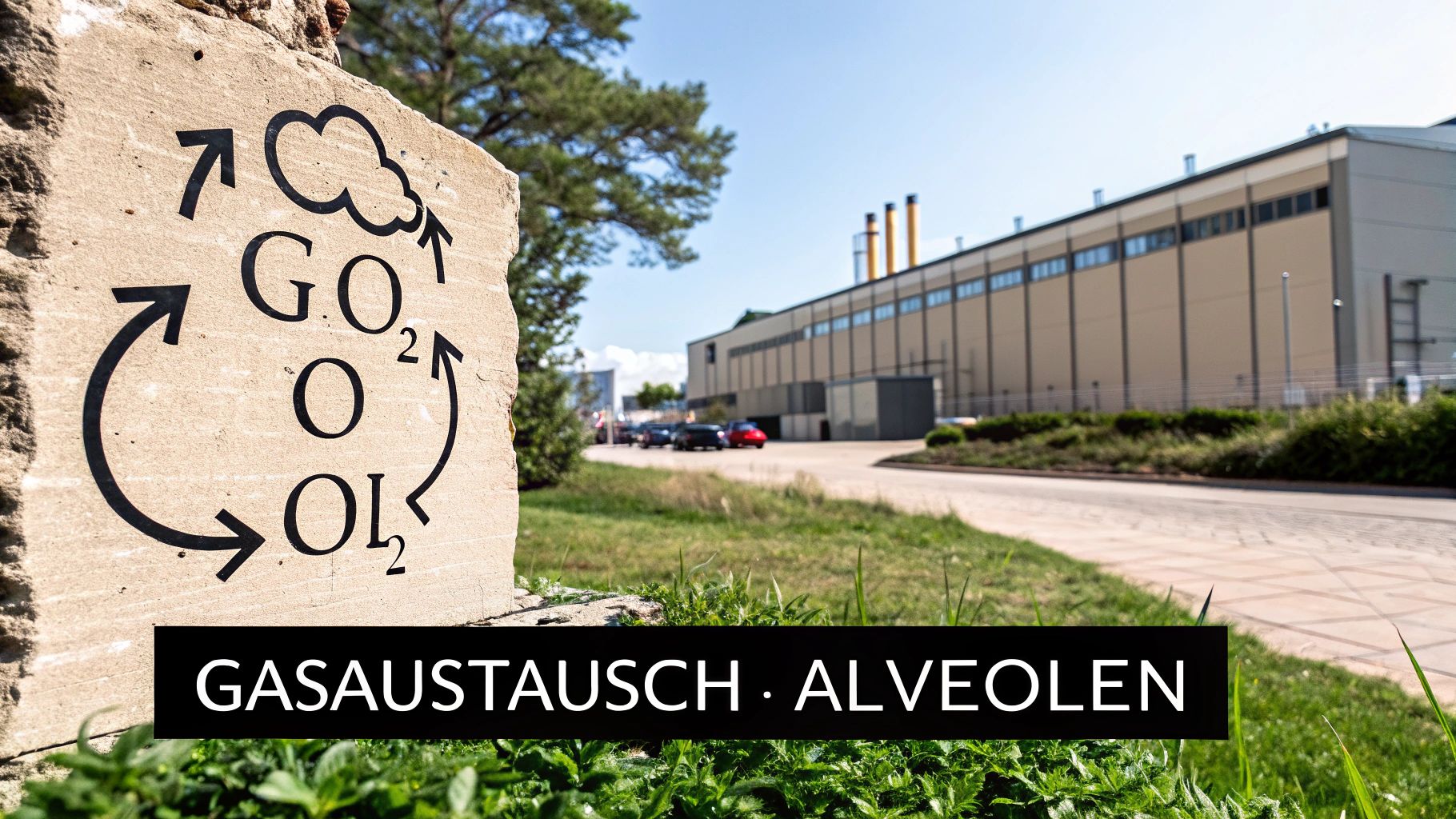

Alles eine Frage des Drucks

Damit dieser Tausch von Sauerstoff gegen Kohlendioxid reibungslos klappt, macht sich unser Körper ein geniales physikalisches Prinzip zunutze: die Diffusion. Das klingt kompliziert, ist aber ganz einfach: Gase strömen immer von dort, wo viel davon ist, dorthin, wo wenig davon ist. Fachleute nennen das den Konzentrations- oder Partialdruckunterschied.

Die frische Luft in den Alveolen hat logischerweise einen hohen Sauerstoff-Partialdruck. Das Blut, das gerade aus dem Körper zurückkommt, ist dagegen sauerstoffarm – hier ist der Sauerstoff-Partialdruck also niedrig. Dieser simple Unterschied reicht aus, um den ganzen Prozess anzustoßen.

Man könnte sagen, der Gasaustausch ist ein vollautomatischer Lieferservice. Sobald der Druckunterschied da ist, wandert der Sauerstoff ganz von allein durch die hauchdünne Wand der Alveolen direkt in die roten Blutkörperchen.

Gleichzeitig läuft das Spiel in die andere Richtung ab. Das verbrauchte Blut ist voll mit Kohlendioxid, hat also einen hohen CO₂-Partialdruck. In der Alveolarluft ist kaum CO₂. Also diffundiert das Kohlendioxid aus dem Blut in die Lunge und wir atmen es einfach aus.

Die hauchdünne Lungen-Blut-Schranke

Dieser blitzschnelle Austausch funktioniert nur, weil die Barriere zwischen der Luft in der Lunge und dem Blut in den Kapillaren extrem dünn ist. Diese sogenannte alveolo-kapilläre Membran besteht eigentlich nur aus zwei superdünnen Zellschichten:

- Die Wand der Alveole selbst.

- Die Wand des winzigen Blutgefäßes, das sie umgibt.

Diese beiden Schichten liegen so eng aneinander, dass die Strecke für die Gasmoleküle verschwindend gering ist. Der gesamte Vorgang, also das Abladen von Kohlendioxid und das Aufnehmen von frischem Sauerstoff, dauert gerade einmal 0,75 Sekunden. So schnell fließt ein rotes Blutkörperchen an einer Alveole vorbei.

Hämoglobin: Das Sauerstoff-Taxi

Ist der Sauerstoff erst einmal im Blut, braucht er ein Transportmittel, um zu den Zellen zu gelangen. Und hier kommt das Hämoglobin ins Spiel. Das ist ein eisenhaltiges Protein in den roten Blutkörperchen, das unserem Blut übrigens auch seine rote Farbe gibt.

Stell dir das Hämoglobin einfach wie ein Taxi vor, das speziell für Sauerstoff reserviert ist. Jedes Hämoglobin-Molekül kann bis zu vier Sauerstoff-Fahrgäste aufnehmen. Sobald der Sauerstoff ins Blut diffundiert, schnappt er sich das nächste freie Hämoglobin-Taxi.

Voll beladen geht die Fahrt dann durch den Blutkreislauf zu jeder einzelnen Zelle im Körper. Dort wird der Sauerstoff abgeladen, damit die Zelle Energie produzieren kann. Das „leere“ Taxi fährt anschließend zurück zur Lunge, um die nächste Ladung abzuholen. Ein perfekter Kreislauf.

Wer gibt den Takt vor? Die Steuerung unserer Atmung durch das Gehirn

Atmen ist doch faszinierend, oder? Meistens läuft es komplett nebenbei, ganz automatisch. Du musst nicht bewusst entscheiden, jetzt ein- und jetzt wieder auszuatmen – dein Körper kümmert sich von ganz allein darum. Aber wer oder was ist eigentlich die Kommandozentrale für diesen unermüdlichen Rhythmus? Die Antwort liegt tief verborgen in unserem Gehirn.

Der eigentliche Chef sitzt im Hirnstamm: das sogenannte Atemzentrum. Stell es dir wie den Autopiloten deines Körpers vor. Diese spezialisierte Gruppe von Nervenzellen sendet pausenlos Signale an deine Atemmuskulatur, also an das Zwerchfell und die Muskeln zwischen den Rippen.

Diese Impulse sind quasi der Taktgeber, der vorschreibt, wie schnell und stark sich die Muskeln zusammenziehen und wieder lockern. So stellt dein Körper die grundlegende Frequenz und Tiefe deiner Atmung sicher, ohne dass du auch nur einen einzigen Gedanken daran verschwenden musst.

Die chemische Feinabstimmung: Wie dein Körper den Bedarf misst

Unser Körper ist aber kein starres System. Er passt die Atmung ständig an die aktuelle Situation an. Beim Joggen brauchst du logischerweise mehr Sauerstoff als beim Schlafen auf der Couch. Genau hier kommt ein geniales Feedback-System ins Spiel, das auf chemischen Signalen basiert. Und die Hauptrolle spielt dabei nicht der Sauerstoff, wie die meisten denken, sondern das Kohlendioxid (CO₂).

Winzige Sensoren, die Chemorezeptoren, messen ununterbrochen den CO₂-Gehalt und den pH-Wert im Blut. Die sitzen an strategisch wichtigen Punkten, zum Beispiel direkt im Hirnstamm, aber auch in den großen Arterien wie der Aorta und der Halsschlagader.

- Steigt der CO₂-Spiegel an, wird das Blut etwas saurer. Sofort schlagen die Chemorezeptoren Alarm und funken die Info ans Atemzentrum.

- Die Reaktion des Atemzentrums? Es kurbelt sofort die Atemfrequenz und -tiefe an, damit du das überschüssige CO₂ schneller loswirst.

- Sinkt der CO₂-Spiegel wieder, fährt das System die Atmung automatisch wieder auf ein ruhigeres Level herunter.

Dieses Zusammenspiel sorgt dafür, dass die Gaskonzentrationen im Blut immer im grünen Bereich bleiben – ein perfektes Beispiel dafür, wie clever sich unser Körper selbst reguliert. Wenn du tiefer in die faszinierende Welt des Gehirns eintauchen möchtest, schau dir doch mal unseren Artikel über die Anatomie des Nervensystems an.

Wenn der Kopf die Kontrolle übernimmt

Obwohl die Atmung meist automatisch abläuft, können wir sie auch bewusst steuern. Das passiert über Signale aus der Großhirnrinde, die das Autopiloten-Programm des Hirnstamms vorübergehend aushebeln. Diese willentliche Kontrolle ist super wichtig für Dinge wie Sprechen, Singen oder das Luftanhalten beim Tauchen.

Die bewusste Beeinflussung der Atmung ist eine unglaublich kraftvolle Methode, um das vegetative Nervensystem zu beruhigen und Stress abzubauen. Durch langsames und tiefes Atmen signalisieren wir unserem Gehirn, dass alles in Ordnung ist, und aktivieren den entspannenden Teil des Nervensystems, den Parasympathikus.

Diese Technik wird auch in Deutschland immer populärer, um mit Stress klarzukommen. Eine Umfrage von 2023 zeigte, dass rund 34 Prozent der Deutschen ihre Atmung bewusst zur Entspannung nutzen. Interessanterweise tun dies Frauen (ca. 40 %) deutlich häufiger als Männer (ca. 28 %). Mehr zu dieser spannenden Entwicklung kannst du in den Ergebnissen der Umfrage nachlesen.

Trotzdem hat die bewusste Kontrolle ihre Grenzen. Sobald der CO₂-Spiegel im Blut zu stark ansteigt, wird der automatische Atemanreiz aus dem Hirnstamm so stark, dass du ihm einfach nicht mehr widerstehen kannst. Ein lebenswichtiger Schutzmechanismus, der dafür sorgt, dass wir uns nicht selbst die Luft abdrehen.

Deine brennendsten Fragen zur Atmung

Nach unserer Reise durch das Atemsystem, vom ersten Luftholen bis zum Gasaustausch in der letzten Zelle, bleiben oft noch ein paar alltägliche Rätsel ungelöst. Hier habe ich die häufigsten Fragen gesammelt und beantworte sie kurz und knackig, damit wirklich keine Unklarheit mehr bleibt.

Betrachte dies als eine Art "Was du schon immer wissen wolltest"-Runde. Wir knacken die Geheimnisse hinter Phänomenen, die jeder kennt, aber kaum jemand versteht. So wird dein Wissen über die Funktion der Atmung komplett.

Warum müssen wir eigentlich gähnen?

Jeder kennt es: Gähnen ist ansteckend und wird sofort mit Müdigkeit oder Langeweile abgestempelt. Doch die Wissenschaft hat eine spannendere Erklärung, auch wenn die Forschung noch nicht zu 100 % abgeschlossen ist.

Die führende Theorie besagt, dass ein tiefes Gähnen wie ein Reset für die Lunge wirkt. Dabei werden die winzigen Lungenbläschen, die Alveolen, die im Laufe des Tages etwas zusammenfallen können, wieder richtig aufgepumpt und entfaltet. Das optimiert kurzfristig die Sauerstoffaufnahme. Manche Forscher glauben sogar, dass Gähnen unser Gehirn kühlt und es so auf einer idealen Betriebstemperatur hält.

Gähnen ist also viel mehr als ein müdes Seufzen. Es ist ein cleverer Trick des Körpers, um die Lunge fit zu halten und einen kühlen Kopf zu bewahren.

Was genau passiert bei einem Schluckauf?

Ein Schluckauf, den Mediziner auch Singultus nennen, ist im Grunde ein kleiner Krampf unseres wichtigsten Atemmuskels: dem Zwerchfell. Es zieht sich plötzlich und unkontrolliert zusammen. Im exakt selben Moment schlägt die Stimmritze im Kehlkopf zu.

Dieses abrupte Abriegeln der Atemwege erzeugt dann das typische „Hicks“-Geräusch. Die Auslöser sind meistens harmlos und kennen wir alle:

- Zu schnell gegessen oder getrunken

- Sprudelnde Getränke

- Ein plötzlicher Temperaturwechsel

- Ein bisschen zu viel Aufregung oder Nervosität

Meistens ist der Spuk schnell wieder vorbei. Ein Schluckauf zeigt uns aber eindrucksvoll, wie schon eine winzige Störung im perfekt getakteten Rhythmus unserer Atemmuskeln hör- und spürbare Folgen haben kann.

Kann man wirklich "falsch" atmen?

Oh ja, absolut. Und es ist weiter verbreitet, als du vielleicht denkst. Viele von uns neigen, gerade wenn Stress aufkommt, zu einer flachen Brustatmung. Dabei arbeiten vor allem die Muskeln im oberen Brustkorb, was nur einen winzigen Teil unserer Lungenkapazität ausnutzt.

Diese ineffiziente Atmung kann nicht nur zu fiesen Verspannungen in Nacken und Schultern führen, sondern den Stresspegel sogar noch weiter in die Höhe treiben. Viel gesünder und wirkungsvoller ist die Bauchatmung, die auch Zwerchfellatmung genannt wird.

Dabei nutzt du bewusst das Zwerchfell, um tief Luft zu holen – was du daran erkennst, dass sich deine Bauchdecke hebt. Diese tiefe Atmung durchflutet die Lunge vollständig mit Sauerstoff, massiert ganz nebenbei die inneren Organe und wirkt wie ein Beruhigungsschalter für unser Nervensystem.

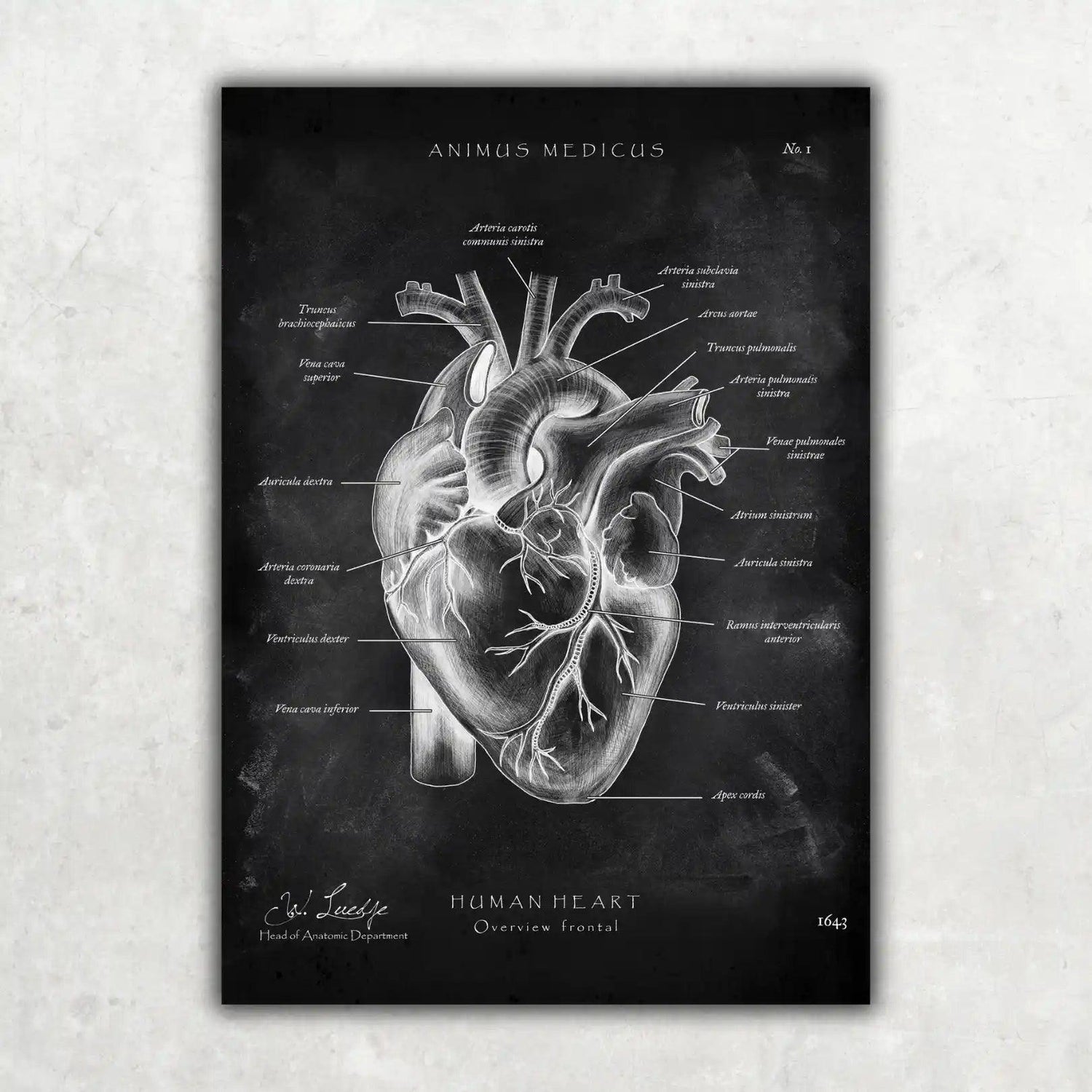

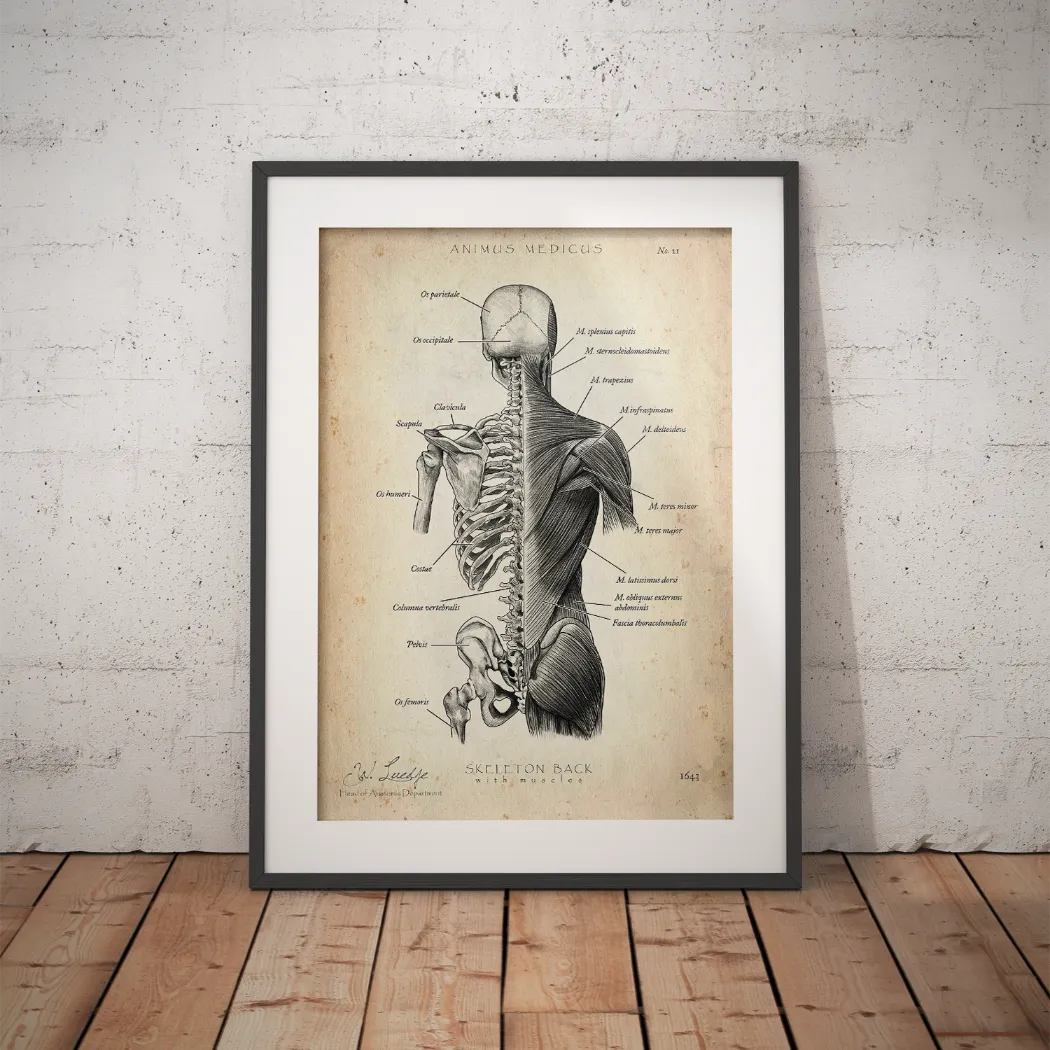

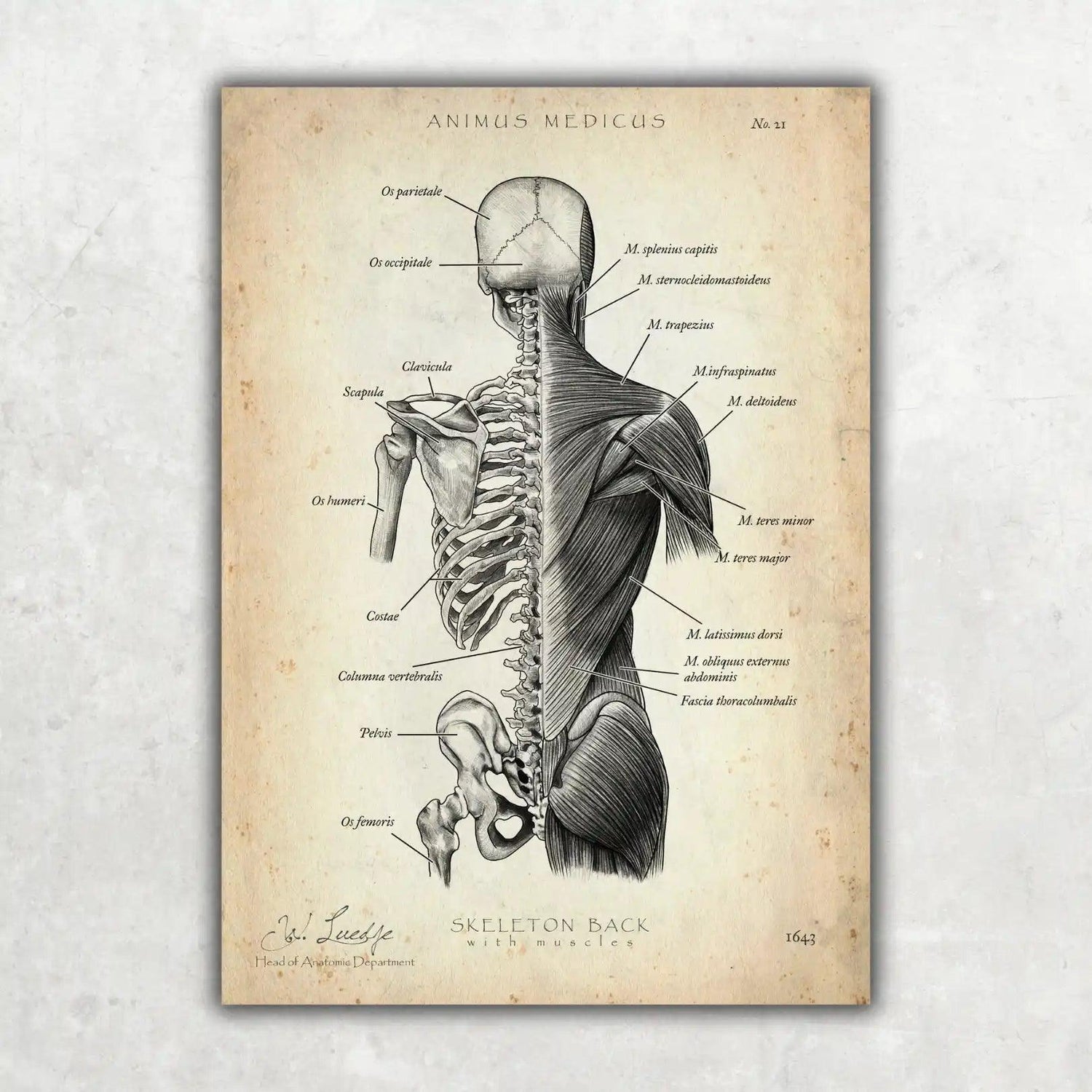

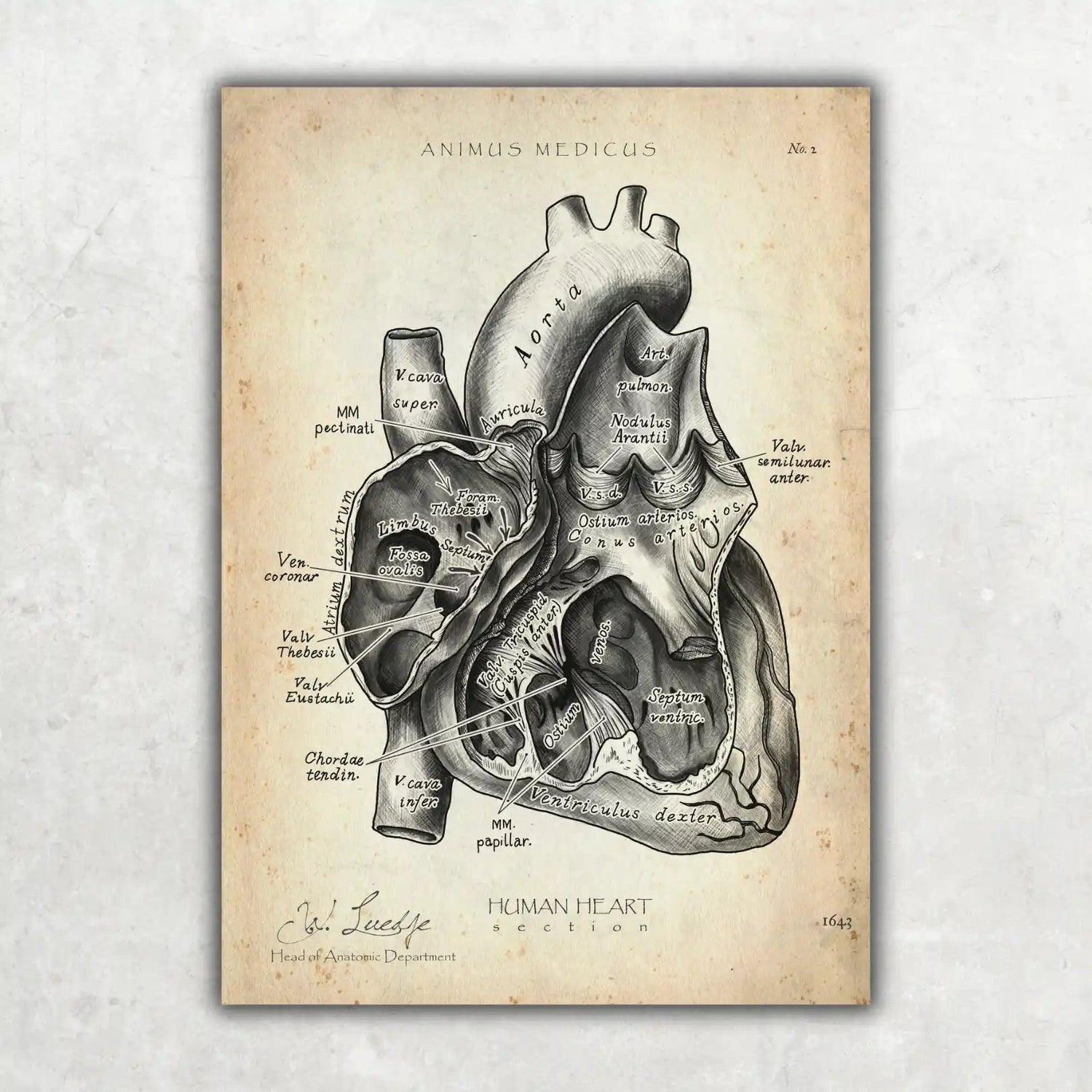

Die Anatomie ist ein echtes Kunstwerk. Wenn du die Strukturen, die uns das Atmen ermöglichen, nicht nur verstehen, sondern auch ihre Schönheit bewundern willst, bist du bei Animus Medicus goldrichtig. Wirf einen Blick auf unsere hochwertigen Anatomie-Poster im Vintage-Stil und hol dir die Faszination des menschlichen Körpers an deine Wand. Besuche jetzt unseren Shop und finde dein Lieblingsmotiv!