Wie funktioniert das Nervensystem einfach erklärt

Wie funktioniert das Nervensystem? Ganz einfach: Stell es dir als das hochkomplexe Kommunikationsnetzwerk deines Körpers vor. Es arbeitet mit einer Mischung aus elektrischen und chemischen Signalen, die zwischen Gehirn, Rückenmark und dem Rest deines Körpers hin- und hergeschickt werden. So wird einfach alles gesteuert, vom Herzschlag bis zu den komplexesten Gedanken.

Dein körpereigenes Highspeed-Datennetzwerk

Man kann sich das Nervensystem am besten wie eine riesige, perfekt vernetzte Metropole vorstellen. Das Gehirn ist die Kommandozentrale, in der alle Entscheidungen getroffen und Pläne geschmiedet werden. Das Rückenmark und die unzähligen Nervenbahnen sind die superschnellen Datenautobahnen, die diese Zentrale mit jedem noch so entlegenen Winkel des Körpers verbinden.

Die eigentlichen Kuriere in diesem beeindruckenden System sind Milliarden von spezialisierten Zellen, die Neuronen. Ihre Aufgabe ist es, Nachrichten als elektrische Impulse blitzschnell von A nach B zu transportieren. Erst dieses geniale Zusammenspiel macht jede Handlung, jeden Gedanken und jedes Gefühl überhaupt erst möglich.

Die drei Hauptaufgaben des Systems

Um die Funktionsweise des Nervensystems wirklich zu begreifen, schauen wir uns seine drei Kernaufgaben an. Diese Prozesse laufen permanent und meist völlig unbemerkt im Hintergrund ab, um unser Überleben und die Interaktion mit unserer Umwelt zu sichern.

Um das Ganze greifbarer zu machen, hier eine kurze Übersicht der Kernfunktionen, die unser Nervensystem tagtäglich meistert:

Die drei Hauptaufgaben des Nervensystems

Diese Tabelle fasst die drei Kernfunktionen zusammen, um einen schnellen Überblick zu geben.

| Funktion | Beschreibung | Beispiel im Alltag |

|---|---|---|

| Sensorischer Input | Das Nervensystem sammelt über spezialisierte Rezeptoren Informationen aus der Umwelt (Sehen, Hören, Fühlen) und dem Körperinneren (Hunger, Schmerz). | Du siehst, wie eine Ampel auf Grün springt. Deine Augen nehmen den Lichtreiz auf und leiten die Info weiter. |

| Integration | Das Gehirn und Rückenmark verarbeiten und interpretieren die eingehenden Signale. Es wird entschieden, was die Information bedeutet und wie reagiert werden soll. | Dein Gehirn verarbeitet das Signal "grünes Licht" und verknüpft es mit der Information "Jetzt darf ich die Straße überqueren". |

| Motorischer Output | Nach der Entscheidung werden Befehle an Muskeln oder Drüsen gesendet, um eine Aktion auszulösen. | Dein Gehirn sendet einen Befehl an deine Beinmuskulatur, loszugehen und die Straße zu überqueren. |

Diese drei Schritte laufen bei jeder unserer Handlungen ab und zeigen, wie eng Wahrnehmung, Verarbeitung und Reaktion miteinander verknüpft sind.

Stell dir vor, du berührst aus Versehen eine heiße Herdplatte. Sensorische Nerven in deiner Haut schreien sofort "Achtung, heiß!" und schicken dieses Signal ans Gehirn. Dort wird die Information in Millisekunden als Gefahr eingestuft, und ein motorischer Befehl geht raus an die Armmuskeln: "Hand sofort wegziehen!"

Dieser Kreislauf ist die Grundlage für alles, was wir tun. Doch dieses System ist nicht monolithisch. Es unterteilt sich in zwei große Bereiche, die perfekt aufeinander abgestimmt sind: das zentrale Nervensystem (ZNS) und das periphere Nervensystem (PNS). Das ZNS ist quasi die Schaltzentrale, während das PNS das weitverzweigte Netzwerk bildet, das die Zentrale mit der Außenwelt verbindet. In den nächsten Abschnitten schauen wir uns diese beiden Bereiche mal genauer an.

Die Bausteine des Systems: Neuronen und Gliazellen

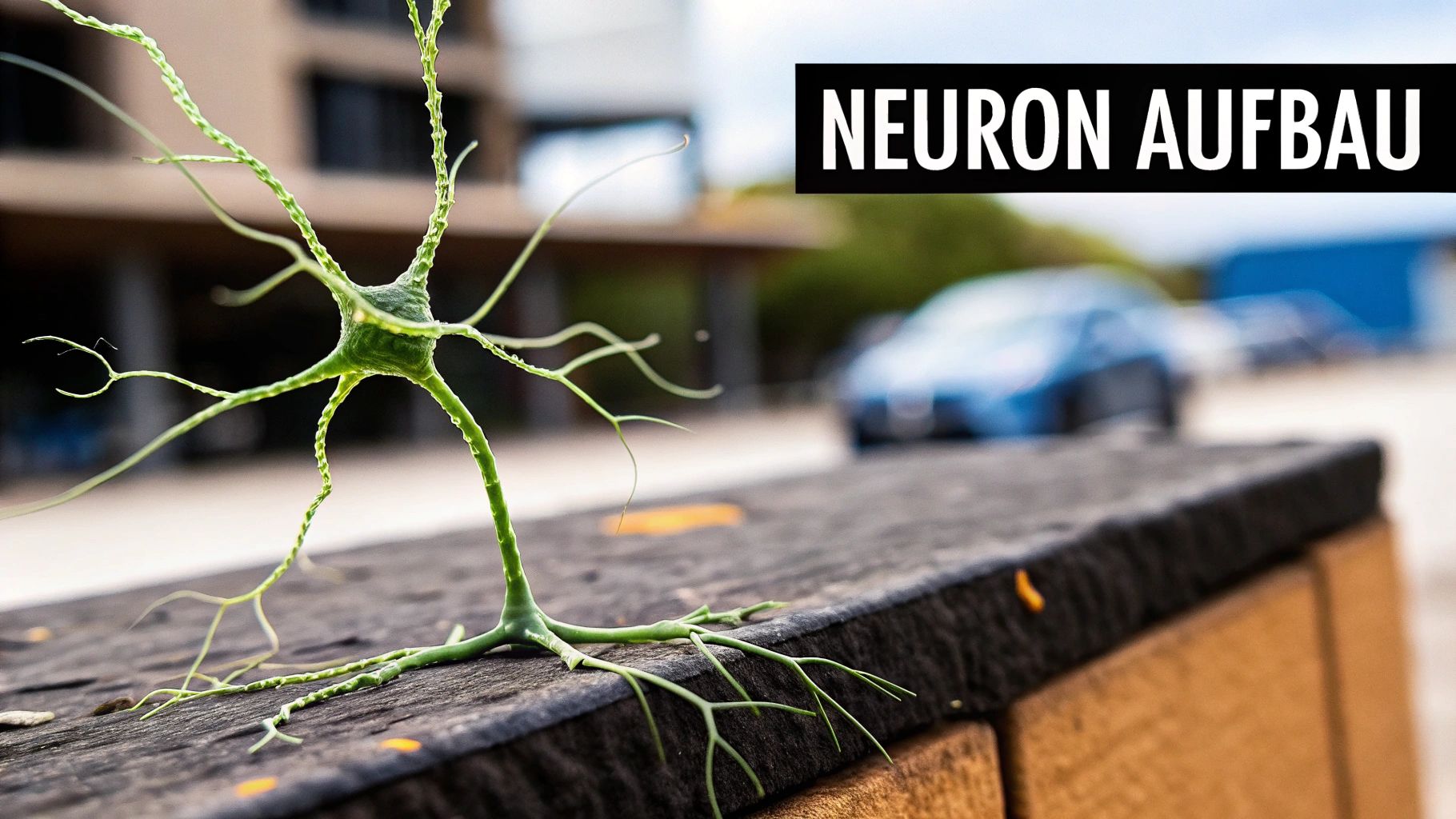

Um zu verstehen, wie das Nervensystem seine gewaltige Arbeit leistet, müssen wir ganz klein anfangen – bei seinen fundamentalen Bausteinen. Jeder Gedanke, jedes Gefühl und jede Bewegung hat seinen Ursprung in diesen mikroskopisch kleinen Einheiten. Die Hauptdarsteller auf dieser Bühne sind die Neuronen, auch Nervenzellen genannt.

Stell dir ein Neuron wie einen spezialisierten Kurier vor, der in einem riesigen Logistikzentrum arbeitet. Seine einzige Aufgabe? Nachrichten so schnell und präzise wie möglich von A nach B zu bringen. Unser Körper hat davon eine unvorstellbare Menge: Schätzungsweise 86 Milliarden dieser Zellen sind in einem gigantischen Netzwerk miteinander verbunden.

Der Aufbau eines Neurons

Auch wenn Neuronen in den unterschiedlichsten Formen und Größen daherkommen, folgen sie doch alle einem genialen Grundbauplan, der perfekt auf ihre Rolle als Kommunikator zugeschnitten ist. Im Wesentlichen lassen sie sich in drei Bereiche gliedern, die perfekt aufeinander abgestimmt sind:

-

Dendriten (Die Empfangsantennen): Das sind feine, baumartig verästelte Fortsätze, die wie Antennen funktionieren. Sie fangen Signale von anderen Neuronen auf und leiten diese Informationen zum Zellkörper. Ein einziges Neuron kann Tausende solcher Dendriten haben und so Signale aus einem riesigen Netzwerk empfangen.

-

Zellkörper (Die Schaltzentrale): Der Zellkörper, auch Soma genannt, ist das Herzstück des Neurons. Er enthält den Zellkern und ist die metabolische Steuerzentrale. Hier laufen alle Signale der Dendriten zusammen und werden ausgewertet. Überschreitet die Summe der Signale einen bestimmten Schwellenwert, fällt die Entscheidung: "Feuer!" – die Nachricht wird weitergeleitet.

-

Axon (Das Datenkabel): Das Axon ist eine lange, faserartige Struktur, die vom Zellkörper wegführt. Es ist dafür verantwortlich, das elektrische Signal – das sogenannte Aktionspotenzial – über teils weite Strecken an andere Neuronen, Muskeln oder Drüsen zu senden. Man kann es sich wirklich wie ein isoliertes Datenkabel vorstellen.

Eine fettreiche Schicht, die sogenannte Myelinscheide, umhüllt das Axon wie die Gummi-Isolierung eines Stromkabels. Das ist kein Zufall: Sie verhindert, dass das Signal unterwegs verloren geht, und beschleunigt die Übertragung auf rasante 120 Meter pro Sekunde.

Die unsichtbaren Helfer: die Gliazellen

Lange Zeit standen die Neuronen allein im Rampenlicht. Doch sie sind nur die eine Hälfte der Geschichte. An ihrer Seite arbeiten die Gliazellen, die stillen Helden im Hintergrund. Es gibt ungefähr genauso viele von ihnen wie Neuronen, und ohne sie würde das gesamte System kollabieren.

Gliazellen sind viel mehr als nur der "Leim" (griechisch glia), der die Neuronen zusammenhält. Sie sind das unverzichtbare Support-Team, das den Stars erst ermöglicht, ihre Arbeit zu tun.

Willst du noch tiefer in diese faszinierende Welt eintauchen? Dann wirf einen Blick in unseren detaillierten Beitrag zur Anatomie des Nervensystems.

Die vielfältigen Aufgaben der Gliazellen

Die To-do-Liste der Gliazellen ist lang und für das Nervensystem überlebenswichtig. Sie sorgen dafür, dass die Neuronen unter optimalen Bedingungen arbeiten können. Ihre wichtigsten Jobs umfassen:

- Stützfunktion: Sie verleihen dem weichen Nervengewebe Struktur und Halt, ganz ähnlich wie ein Baugerüst.

- Ernährung: Gliazellen sind die Hausmeister des Gehirns. Sie versorgen die Neuronen mit Nährstoffen aus dem Blut, transportieren Abfallprodukte ab und halten die Umgebung sauber.

- Isolierung: Bestimmte Gliazellen (Oligodendrozyten im ZNS und Schwann-Zellen im PNS) bilden die oben erwähnte Myelinscheide um die Axone. Diese elektrische Isolierung ist der Schlüssel zur rasanten Signalübertragung.

- Schutzfunktion: Eine spezielle Gruppe, die Mikroglia, agiert als Immunsystem des Gehirns. Sie patrouilliert unermüdlich durch das Gewebe, spürt Eindringlinge oder beschädigte Zellen auf und beseitigt sie.

Neuronen und Gliazellen bilden also eine untrennbare Einheit. Während die Neuronen die Stars sind, die im Rampenlicht stehen und die Nachrichten übermitteln, sorgen die Gliazellen hinter den Kulissen dafür, dass die Show reibungslos abläuft. Erst dieses perfekte Zusammenspiel macht die unglaubliche Leistungsfähigkeit unseres Nervensystems möglich.

Die Kommandozentrale: das zentrale Nervensystem

Stellen Sie sich das zentrale Nervensystem (ZNS) als die unangefochtene Kommandozentrale Ihres Körpers vor. Hier laufen alle Fäden zusammen. Es besteht aus zwei Hauptakteuren: dem Gehirn und dem Rückenmark. Gemeinsam bilden sie die oberste Instanz, die unermüdlich Informationen verarbeitet, Entscheidungen trifft und Befehle an den Rest des Körpers schickt. Jeder Gedanke, jedes Gefühl, jede Bewegung – alles hat seinen Ursprung hier.

Damit diese lebenswichtige Zentrale sicher ist, hat die Natur sie bestens geschützt. Das Gehirn liegt sicher im Schädelknochen, das Rückenmark im knöchernen Kanal der Wirbelsäule. Diese Panzerung ist absolut überlebenswichtig, denn die Strukturen im Inneren sind extrem empfindlich. Kommen Sie mit auf eine Reise durch diese faszinierende Schaltzentrale und entdecken Sie, wie sie funktioniert.

Das Gehirn – die oberste Steuerungsinstanz

Das Gehirn ist ohne Zweifel das komplexeste Organ, das wir kennen. Es wiegt im Schnitt nur etwa 1,4 Kilogramm, beherbergt aber Milliarden von Neuronen, die in einem schier unvorstellbaren Netzwerk miteinander verknüpft sind. Man könnte es sich wie eine Regierung vorstellen, in der verschiedene Ministerien für ganz bestimmte Aufgabenbereiche zuständig sind.

Die wichtigsten "Ressorts" im Gehirn sind:

-

Das Großhirn (Cerebrum): Der größte und am höchsten entwickelte Teil. Es ist die Schaltzentrale für alle höheren kognitiven Funktionen – unser Denken, unsere Sprache, unser Gedächtnis und unsere bewussten Handlungen. In dem Moment, in dem Sie diesen Text lesen und verstehen, leistet Ihr Großhirn Schwerstarbeit.

-

Das Kleinhirn (Cerebellum): Das Kleinhirn sitzt an der Rückseite und ist der unangefochtene Meister der Koordination. Es sorgt für geschmeidige Bewegungen, hält unser Gleichgewicht und steuert unsere Körperhaltung. Wenn Sie einen Ball fangen, berechnet das Kleinhirn blitzschnell die Flugbahn und dirigiert Ihre Muskeln mit absoluter Präzision.

-

Der Hirnstamm: Dieser Bereich verbindet das Gehirn mit dem Rückenmark und ist der stille Held, der unser Überleben sichert. Er steuert all die unbewussten, aber lebenswichtigen Funktionen wie die Atmung, den Herzschlag und den Blutdruck. Sie müssen nicht daran denken zu atmen – der Hirnstamm erledigt den Job für Sie.

Das Gehirn ist keine starre Hardware, sondern ein dynamisches System, das sich ständig an neue Erfahrungen anpasst. Diese beeindruckende Fähigkeit, neue neuronale Verbindungen zu schaffen und alte zu verstärken, nennen wir Neuroplastizität. Sie ist die Grundlage für alles, was wir lernen und erinnern.

Das Rückenmark – die zentrale Datenautobahn

Während das Gehirn die Entscheidungen fällt, sorgt das Rückenmark für die reibungslose Kommunikation. Es ist ein langer, dünner Strang aus Nervengewebe, der vom Hirnstamm bis hinunter in den unteren Rückenbereich reicht. Stellen Sie es sich als die zentrale Datenautobahn vor, die das Gehirn mit dem Rest des Körpers verbindet.

Diese Autobahn ist stark befahren – und das in beide Richtungen. Sensorische Informationen von der Haut, den Muskeln und Organen reisen über das Rückenmark nach oben zum Gehirn, wo sie ausgewertet werden. Umgekehrt rasen motorische Befehle vom Gehirn über das Rückenmark nach unten zu den Muskeln, um Bewegungen auszulösen. Um noch mehr über die Funktionen des Nervensystems zu erfahren, lesen Sie unseren umfassenden Guide, der Ihnen die Zusammenhänge noch genauer erklärt.

Reflexe – der Autopilot des Nervensystems

Aber das Rückenmark ist mehr als nur ein Kabelkanal. Es besitzt eine geniale Zusatzfunktion: Es kann eigenständig blitzschnelle Reaktionen auslösen, die wir als Reflexe kennen. Diese dienen als eingebaute Schutzmechanismen und sparen wertvolle Zeit, da sie den langen Umweg über das Gehirn einfach überspringen.

Das klassische Beispiel: Sie fassen auf eine heiße Herdplatte. Der Schmerzreiz wird von Sensoren in der Haut erfasst und sofort zum Rückenmark geschickt. Statt die Info erst zum Gehirn weiterzuleiten, wird das Signal direkt auf ein Motoneuron umgeschaltet. Dieses schickt sofort den Befehl zum Zusammenziehen des Armmuskels – und Sie ziehen Ihre Hand weg. Erst einen Wimpernschlag später erreicht die Schmerzinformation das Gehirn und Ihnen wird bewusst, was gerade passiert ist. Dieser kurze Schaltkreis, der sogenannte Reflexbogen, schützt Sie vor schweren Verletzungen.

Das riesige Netzwerk des peripheren Nervensystems

Wenn das zentrale Nervensystem (ZNS) die mächtige Kommandozentrale ist, dann ist das periphere Nervensystem (PNS) das gigantische, landesweite Kommunikationsnetz, das diese Zentrale mit jeder einzelnen Faser deines Körpers verbindet. Es ist die Brücke zwischen deinem Gehirn und der Außenwelt und besteht aus allen Nerven, die außerhalb von Gehirn und Rückenmark liegen.

Stell es dir wie das komplette Logistik-Netzwerk eines Landes vor. Das ZNS ist die Hauptverwaltung, in der alle großen Pläne geschmiedet werden. Das PNS hingegen sind die unzähligen Kuriere auf den Autobahnen und Landstraßen, die unermüdlich Befehle aus der Zentrale an die entlegensten Winkel übermitteln und gleichzeitig wichtiges Feedback von draußen zurückmelden.

Dieses unfassbar komplexe System ist für alles verantwortlich – von der bewussten Entscheidung, den Arm zu heben, bis hin zu den Tausenden von Prozessen, die völlig automatisch im Hintergrund ablaufen. Um diese gewaltige Aufgabenvielfalt zu stemmen, ist das PNS genial in zwei große Abteilungen aufgeteilt.

Das somatische Nervensystem für bewusste Aktionen

Das somatische Nervensystem ist der Teil des PNS, den du willentlich steuerst. Es ist dein direkter Draht zur Außenwelt, der all deine bewussten Interaktionen ermöglicht. Wenn du beschließt, einen Stift aufzuheben, einen Ball zu werfen oder diese Zeilen zu lesen, dann ist dein somatisches System der ausführende Akteur.

Dafür nutzt es zwei Arten von Nervenbahnen:

- Motorische Nerven: Sie sind die Express-Boten, die Befehle vom ZNS an deine Skelettmuskeln weiterleiten und so gezielte Bewegungen auslösen. Dein Gehirn gibt den Impuls „Greif nach dem Glas!“, und die motorischen Nerven setzen ihn um.

- Sensorische Nerven: Diese Fasern sind die Späher. Sie sammeln pausenlos Informationen von deinen Sinnen – was du siehst, hörst, schmeckst, riechst und fühlst – und schicken diese zur Auswertung an die Kommandozentrale.

Jede bewusste Handlung ist ein perfekt choreografiertes Zusammenspiel. Sensorische Nerven melden deinem Gehirn, wo sich das Glas befindet, während motorische Nerven deine Hand präzise dorthin steuern.

Das autonome Nervensystem: der stille Autopilot

Im absoluten Gegensatz dazu arbeitet das autonome Nervensystem (ANS), oft auch vegetatives Nervensystem genannt, völlig im Verborgenen. Es ist der zuverlässige Autopilot deines Körpers, der all die lebenswichtigen Hintergrundprozesse steuert, die dich am Leben erhalten – ohne dass du auch nur einen Gedanken daran verschwenden musst.

Dazu gehören so essenzielle Funktionen wie:

- Herzschlag und Blutdruck

- Atmung und Sauerstoffsättigung

- Verdauung

- Körpertemperatur

- Stoffwechsel

Dieses System sorgt dafür, dass alle deine inneren Organe reibungslos zusammenarbeiten. Es ist der stille Held, der im Maschinenraum schuftet, damit du dich auf die wichtigen Dinge im Leben konzentrieren kannst. Wie beeindruckend die Koordination der menschlichen Körperorgane wirklich ist, kannst du hier im Detail nachlesen.

Innerhalb dieses Autopiloten gibt es zwei Gegenspieler, die je nach Situation das Ruder übernehmen: den Sympathikus und den Parasympathikus. Stell sie dir einfach als das Gaspedal und die Bremse deines Körpers vor.

Sympathikus und Parasympathikus: Gas und Bremse

Der Sympathikus ist dein inneres Gaspedal. Er schaltet sich ein, wenn es drauf ankommt – in Stress-, Alarm- oder Leistungssituationen. Das ist der berühmte „Kampf-oder-Flucht“-Modus (Fight-or-Flight). Wenn du dich bedroht fühlst oder eine sportliche Höchstleistung erbringen musst, dreht der Sympathikus voll auf. Er beschleunigt deinen Herzschlag, erhöht den Blutdruck und pumpt Energie in die Muskeln. Gleichzeitig fährt er unwichtige Funktionen wie die Verdauung herunter.

Der Parasympathikus ist das Bremspedal und dein persönlicher Entspannungsmanager. Er dominiert in Ruhephasen und kümmert sich um Regeneration und den Aufbau von Energiereserven – der „Rest-and-Digest“-Modus. Er verlangsamt den Herzschlag, kurbelt die Verdauung an und sorgt dafür, dass sich dein Körper erholen kann.

Diese beiden Systeme sind keine Feinde, sondern bilden ein perfekt ausbalanciertes Team. Ihr dynamisches Gleichgewicht sorgt dafür, dass dein Körper sich flexibel an jede Situation anpassen kann – von höchster Anspannung bis zu tiefster Entspannung.

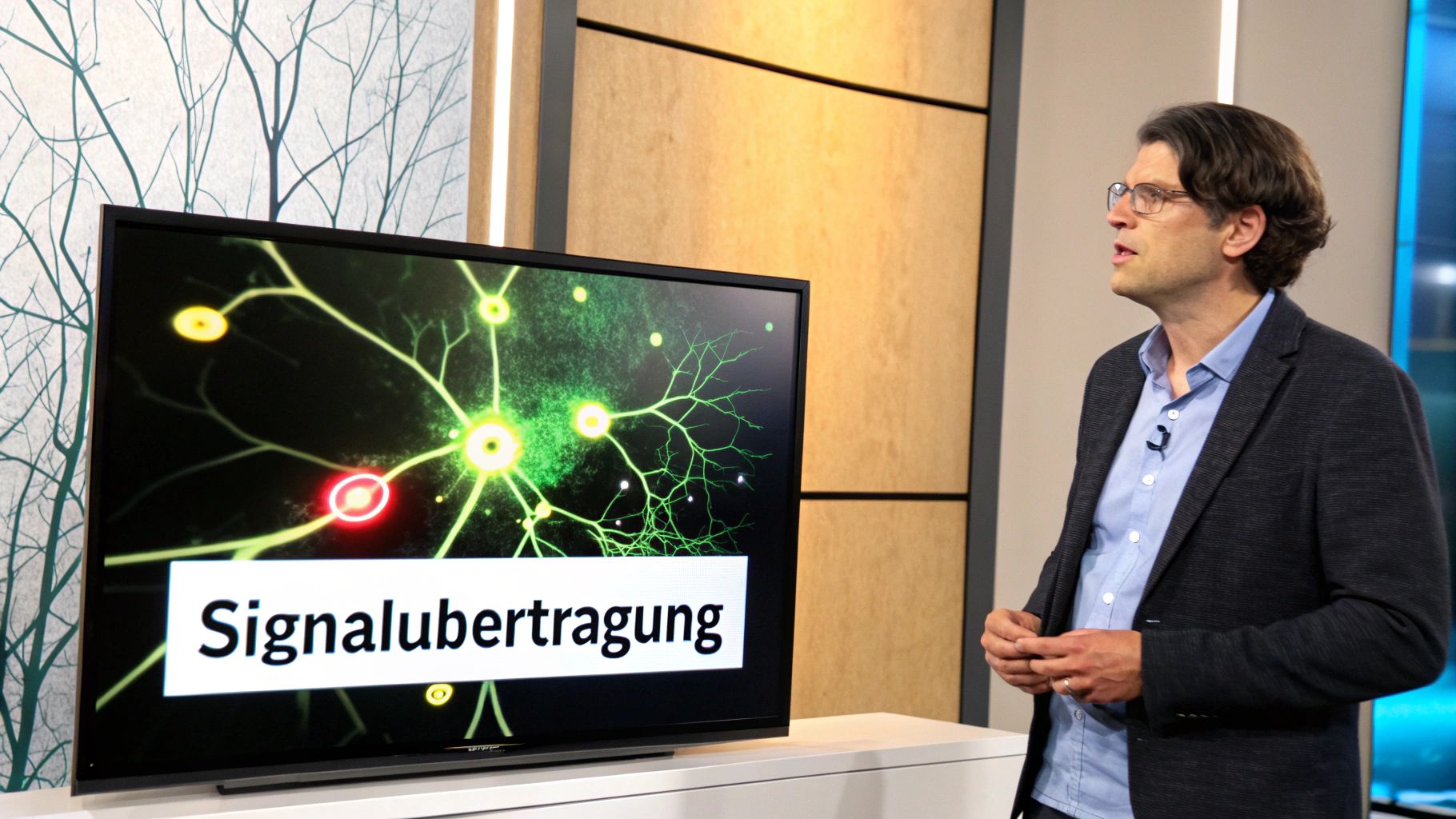

Wie Nervenzellen miteinander kommunizieren

Die wahre Magie, die unser Nervensystem antreibt, spielt sich an den unzähligen Kontaktstellen zwischen den Neuronen ab: den Synapsen. Man muss sich das mal vorstellen: Ein einziges Neuron kann Tausende solcher Verbindungen eingehen und so ein unfassbar dichtes Kommunikationsnetzwerk knüpfen. An diesen winzigen Übergängen wird ein elektrisches Signal blitzschnell in eine chemische Botschaft umgewandelt – und auf der anderen Seite wieder zurück.

Stellen Sie sich den Prozess wie einen Kurier vor, der eine eilige Nachricht von einem Haus zum nächsten bringen muss. Das elektrische Signal, das Aktionspotenzial, rast das Axon entlang bis zur Endstation, der Synapse. Doch dort angekommen, kann es nicht einfach über den Graben zum Nachbarhaus springen.

Dieser „Graben“ ist der synaptische Spalt – eine mikroskopisch kleine Lücke zwischen dem sendenden und dem empfangenden Neuron. Um sie zu überwinden, muss der Kurier seine Nachricht quasi in eine Flaschenpost packen.

Die chemische Signalübertragung

An der Synapse angekommen, löst das elektrische Signal die Freisetzung von winzigen chemischen Botenstoffen aus, den sogenannten Neurotransmittern. Diese sind in kleinen Bläschen (Vesikeln) verpackt und werden bei Bedarf in den synaptischen Spalt ausgeschüttet.

Von dort aus überqueren sie die Lücke und docken auf der anderen Seite an ganz spezifischen Empfängern (Rezeptoren) des nächsten Neurons an. Das funktioniert wie ein Schlüssel, der exakt in ein bestimmtes Schloss passt. Dieses Andocken löst im empfangenden Neuron eine Reaktion aus und erzeugt dort ein neues elektrisches Signal. Die Nachricht wurde erfolgreich zugestellt.

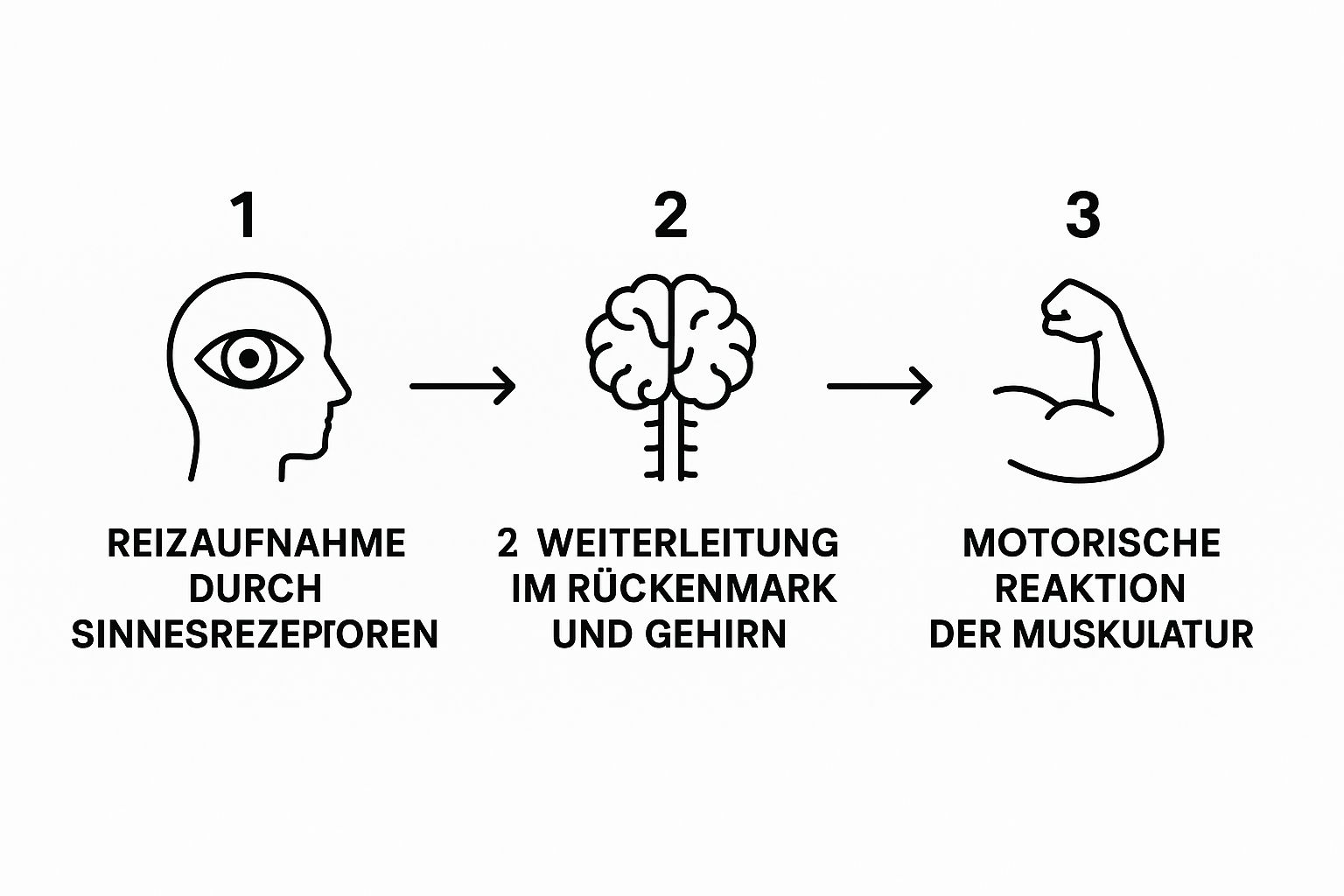

Diese Infografik zeigt sehr anschaulich, wie ein Signal von der Wahrnehmung bis zur Reaktion seinen Weg bahnt, ermöglicht durch unzählige solcher synaptischer Übertragungen.

Man sieht hier wunderbar, wie nahtlos ein sensorischer Input in eine motorische Antwort umgewandelt wird – ein Prozess, der in Sekundenbruchteilen abläuft.

Ein ankommendes Signal kann entweder erregend (exzitatorisch) sein, was die Chance erhöht, dass das nächste Neuron „feuert“, oder hemmend (inhibitorisch), was sie verringert. Erst die Summe aller Signale, die an einem Neuron ankommen, entscheidet darüber, ob die Botschaft weitergeleitet wird oder nicht.

Die wichtigsten Botenstoffe und ihre Aufgaben

Unser Körper nutzt eine ganze Palette verschiedener Neurotransmitter, die jeweils ganz unterschiedliche Aufgaben haben. Man kann sie sich als die Regisseure vorstellen, die unsere Gefühle, Gedanken und Handlungen inszenieren. Jeder von ihnen spielt eine spezielle Rolle im großen Theater des Nervensystems.

Hier sind einige der bekanntesten Akteure:

- Dopamin: Oft als „Glückshormon“ abgestempelt, ist Dopamin vor allem für Motivation, Belohnung und die Steuerung von Bewegungen entscheidend. Ein Mangel ist beispielsweise zentral für die Parkinson-Krankheit.

- Serotonin: Dieser Botenstoff ist ein wichtiger Regulator für unsere Stimmung, den Schlaf und den Appetit. Viele Antidepressiva zielen darauf ab, den Serotoninspiegel im Gehirn zu beeinflussen.

- Acetylcholin: Es war der allererste Neurotransmitter, der entdeckt wurde. Acetylcholin ist nicht nur für die Muskelkontraktion essenziell, sondern spielt auch eine wichtige Rolle bei Lern- und Gedächtnisprozessen.

- GABA (Gamma-Aminobuttersäure): Als wichtigster hemmender Neurotransmitter im Gehirn hat GABA eine beruhigende, dämpfende Wirkung. Es hilft, die neuronale Aktivität auszubalancieren und eine „Überhitzung“ des Systems zu vermeiden.

Dieses Zusammenspiel der Botenstoffe ist ein fein ausbalanciertes chemisches Gleichgewicht. Gerät es durcheinander, kann das weitreichende Folgen haben und ist oft die Ursache für viele neurologische und psychische Erkrankungen. Eine der häufigsten ist die Migräne, von der allein in Deutschland rund 18 Millionen Menschen betroffen sind, Frauen deutlich öfter als Männer. Um das mal einzuordnen: Migräne ist weiter verbreitet als Diabetes, Asthma und Epilepsie zusammen. Mehr dazu erfahren Sie unter Fakten zur Migräne auf migraeneliga.de.

Wenn die Kommunikation im System gestört ist

Unser Nervensystem ist ein Meisterwerk der Anpassungsfähigkeit und Widerstandskraft. Aber genau diese Komplexität macht es auch verletzlich. Sobald die fein abgestimmte Kommunikation zwischen den Neuronen ins Stocken gerät, können die Folgen von kaum spürbaren Einschränkungen bis hin zu lebensverändernden Erkrankungen reichen.

Die Ursachen für solche Störungen sind vielfältig: mal ist es eine genetische Veranlagung, mal eine fehlgeleitete Reaktion des Immunsystems, eine Infektion oder der schleichende Zerfall von Nervenzellen. Das Ergebnis ist aber oft dasselbe: Signale kommen verstümmelt, verspätet oder gar nicht mehr an. Das zeigt, wie zerbrechlich das Gleichgewicht ist, das über unsere Gesundheit entscheidet.

Wenn die Isolierung bröckelt: Multiple Sklerose

Ein Paradebeispiel für eine solche Kommunikationsstörung ist die Multiple Sklerose (MS). Bei dieser Autoimmunerkrankung begeht der Körper einen fatalen Fehler: Das eigene Immunsystem attackiert die Myelinscheide – also genau jene isolierende Schutzschicht um die Axone, die wir als die „Datenkabel“ des Körpers kennengelernt haben.

Stellen Sie sich ein Stromkabel vor, dessen Gummi-Isolierung an etlichen Stellen porös wird oder ganz fehlt. Der Stromfluss gerät ins Stocken, es kommt zu Kurzschlüssen oder die Verbindung bricht komplett ab. Exakt dieses Chaos passiert bei MS mit den Nervenimpulsen.

Die Auswirkungen sind so verschieden wie die betroffenen Nervenbahnen:

- Sehstörungen: Ist der Sehnerv angegriffen, führt das oft zu verschwommenem Sehen oder Doppelbildern.

- Muskelschwäche: Die Befehle vom Gehirn zur Muskulatur kommen nur noch lückenhaft an. Das Resultat kann von leichter Schwäche bis zu Lähmungen reichen.

- Taubheitsgefühle: Sensorische Reize von der Haut, etwa Berührungen, werden nicht mehr korrekt ans Gehirn weitergeleitet.

Multiple Sklerose macht schmerzlich bewusst, dass es nicht nur auf das Signal ankommt, sondern auch auf die perfekte Unversehrtheit der Leitung. Eine winzige Lücke in der Isolation kann das gesamte System aus dem Takt bringen.

Wenn ein Botenstoff fehlt: die Parkinson-Krankheit

Eine völlig andere Art von Störung finden wir bei der Parkinson-Krankheit. Hier ist nicht die Leitung das Problem, sondern der Mangel an einem entscheidenden Botenstoff: dem Neurotransmitter Dopamin. In einem ganz bestimmten Hirnareal, das für die Planung und Feinabstimmung unserer Bewegungen verantwortlich ist, sterben die Dopamin-produzierenden Neuronen nach und nach ab.

Ohne genügend Dopamin können die Signale zur Bewegungssteuerung nicht mehr sauber übermittelt werden. Die Kommunikation zwischen den zuständigen Gehirnregionen gerät ins Stottern. Die bekannten Symptome wie das typische Zittern (Tremor), steife Muskeln und stark verlangsamte Bewegungen sind die direkte Konsequenz dieser gestörten chemischen Nachrichtenübertragung.

Diese beiden Beispiele zeigen, welche immense Bedeutung ein reibungslos funktionierendes Nervensystem für uns hat. Neurologische Erkrankungen sind keine Seltenheit und eine gewaltige Herausforderung. Allein im Jahr 2023 wurden in deutschen Krankenhäusern rund 631.169 Fälle von Erkrankungen des Nervensystems stationär behandelt – eine Zahl, die die medizinische Relevanz unterstreicht. Mehr zu diesen Daten finden Sie auf de.statista.com. Die moderne Medizin arbeitet fieberhaft daran, die Mechanismen hinter diesen Krankheiten zu entschlüsseln und neue Therapien zu entwickeln, um die Kommunikation im Nervensystem zu reparieren oder zu unterstützen.

Noch Fragen? Hier kommen die Antworten

Wir sind am Ende unserer Reise durch das Nervensystem angekommen. Aber bestimmt sind noch ein paar Fragen offen geblieben, oder? Kein Problem! Hier klären wir einige der häufigsten und spannendsten Fragen, die uns immer wieder begegnen.

Was ist eigentlich der Unterschied zwischen Gehirn und Verstand?

Eine Frage, die direkt an der Grenze zwischen Biologie und Philosophie kratzt. Stellen Sie es sich am besten so vor: Das Gehirn ist die Hardware – das physische Organ in Ihrem Kopf, ein unglaublich komplexes Geflecht aus Milliarden von Neuronen und Gliazellen. Es ist die Kommandozentrale, die alles Körperliche steuert.

Der Verstand hingegen ist die Software. Er ist das, was aus der Aktivität des Gehirns entsteht: Ihre Gedanken, Ihr Bewusstsein, Ihre Gefühle, Ihre Persönlichkeit. Man könnte auch sagen: Das Gehirn ist das Orchester, der Verstand die Symphonie, die es spielt.

Können sich unsere Nervenzellen wirklich erneuern?

Lange hielt sich das Gerücht hartnäckig, dass Nervenzellen im Gehirn und Rückenmark nach der Geburt verloren sind und nie wiederkommen. Heute wissen wir: Ganz so schwarz-weiß ist es nicht. Die Regenerationsfähigkeit ist zwar sehr begrenzt, aber in einigen wenigen Hirnregionen gibt es tatsächlich einen Prozess namens Neurogenese, bei dem brandneue Neuronen entstehen können.

Im peripheren Nervensystem, also den Nervenbahnen im Rest des Körpers, sieht die Sache schon deutlich hoffnungsvoller aus. Hier können durchtrennte Nervenfasern unter guten Bedingungen tatsächlich langsam nachwachsen und ihre Funktion zurückgewinnen. Die Forschung arbeitet mit Hochdruck daran, diese natürlichen Reparaturmechanismen gezielt zu fördern.

Wie schnell sausen eigentlich Nervensignale durch den Körper?

Die Geschwindigkeit ist schlichtweg atemberaubend, aber sie variiert stark. Der entscheidende Faktor ist die Myelinscheide, eine Art Isolierschicht um die Nervenfaser (das Axon).

- Ohne Myelinscheide: Hier kriechen die Signale eher gemütlich mit 0,5 bis 2 Metern pro Sekunde.

- Mit Myelinscheide: Jetzt geht die Post ab! Die elektrischen Impulse schießen mit bis zu 120 Metern pro Sekunde durch den Körper. Das sind umgerechnet über 430 km/h – schneller als ein Formel-1-Wagen!

Was kann ich für ein gesundes Nervensystem tun?

Die gute Nachricht ist: Sie haben eine Menge selbst in der Hand. Ihr Nervensystem profitiert von genau den gleichen Dingen wie Ihr restlicher Körper auch.

Ein gesunder Geist wohnt in einem gesunden Körper. Dieses alte Sprichwort bringt es auf den Punkt. Ihr Nervensystem braucht eine gute Balance aus Bewegung, Ernährung und mentaler Stimulation.

Achten Sie auf eine ausgewogene Ernährung mit vielen Omega-3-Fettsäuren und B-Vitaminen, bewegen Sie sich regelmäßig und gönnen Sie sich genug Schlaf. Genauso wichtig ist aber auch Futter für den Geist: Fordern Sie sich heraus, lernen Sie etwas Neues und pflegen Sie soziale Kontakte. Ein fittes Nervensystem ist entscheidend für die Lebensqualität. Erkrankungen in diesem Bereich sind nicht ohne Grund eine häufige Ursache für wochenlange Arbeitsausfälle, wie Sie auf der Seite von Statista zur Dauer von Arbeitsunfähigkeit durch Nervensystem-Erkrankungen nachlesen können.

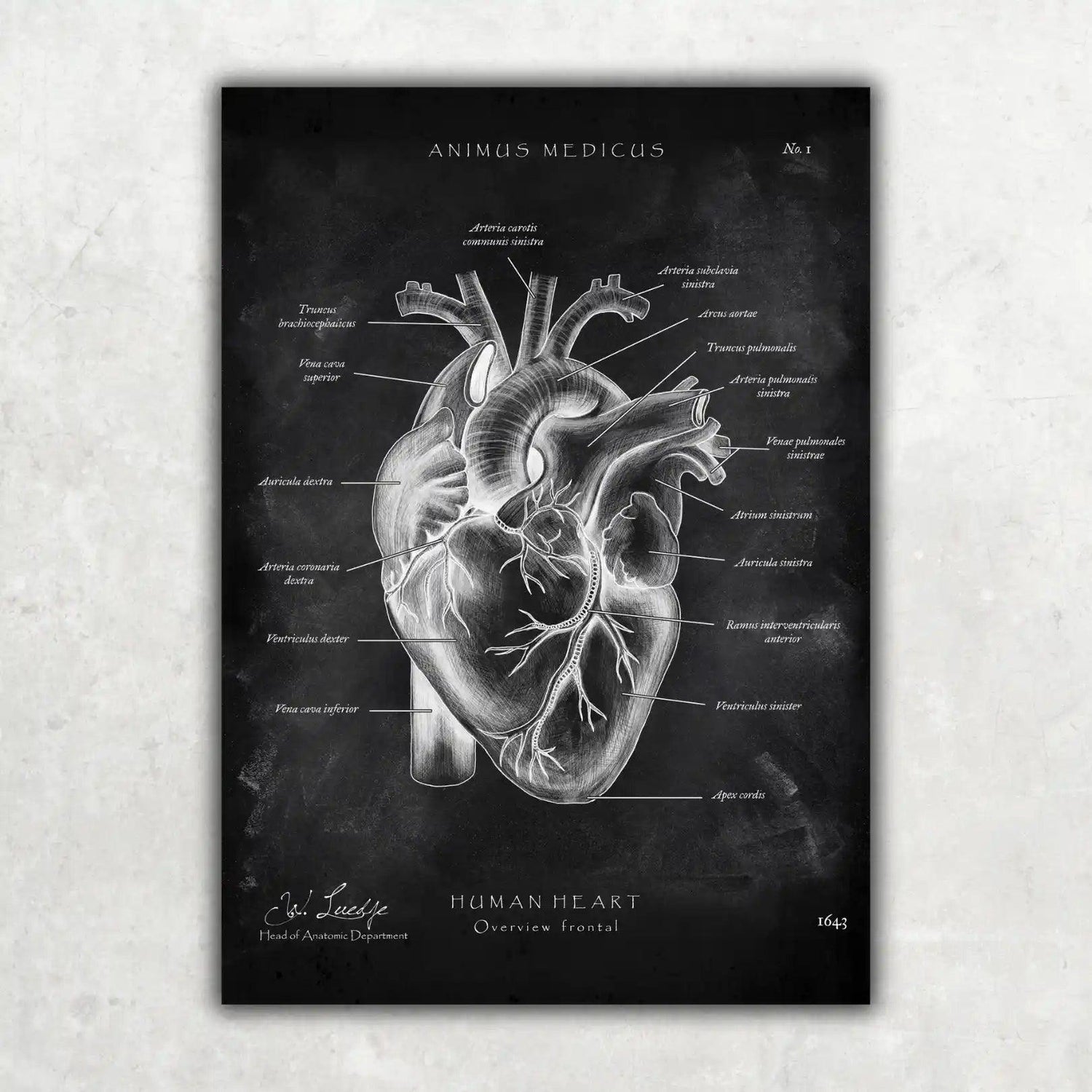

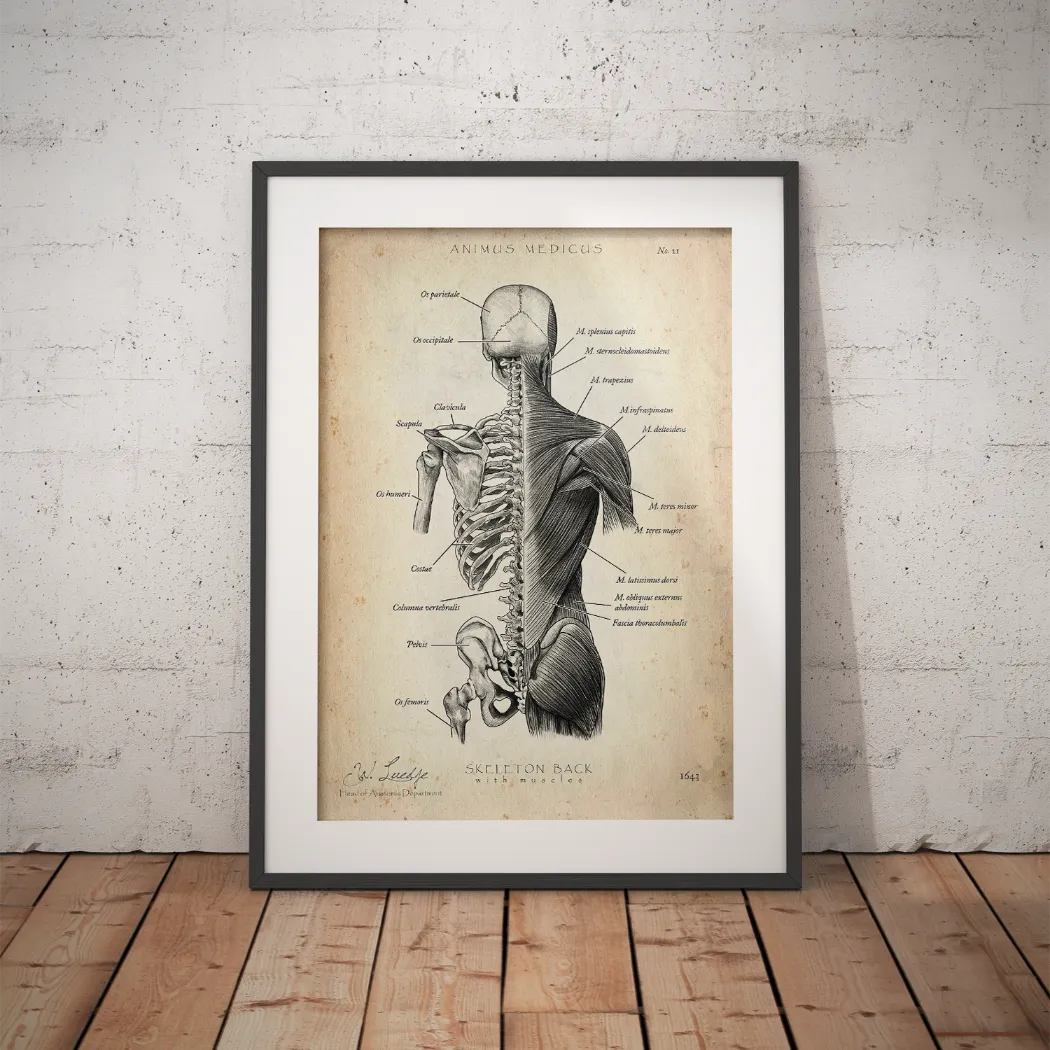

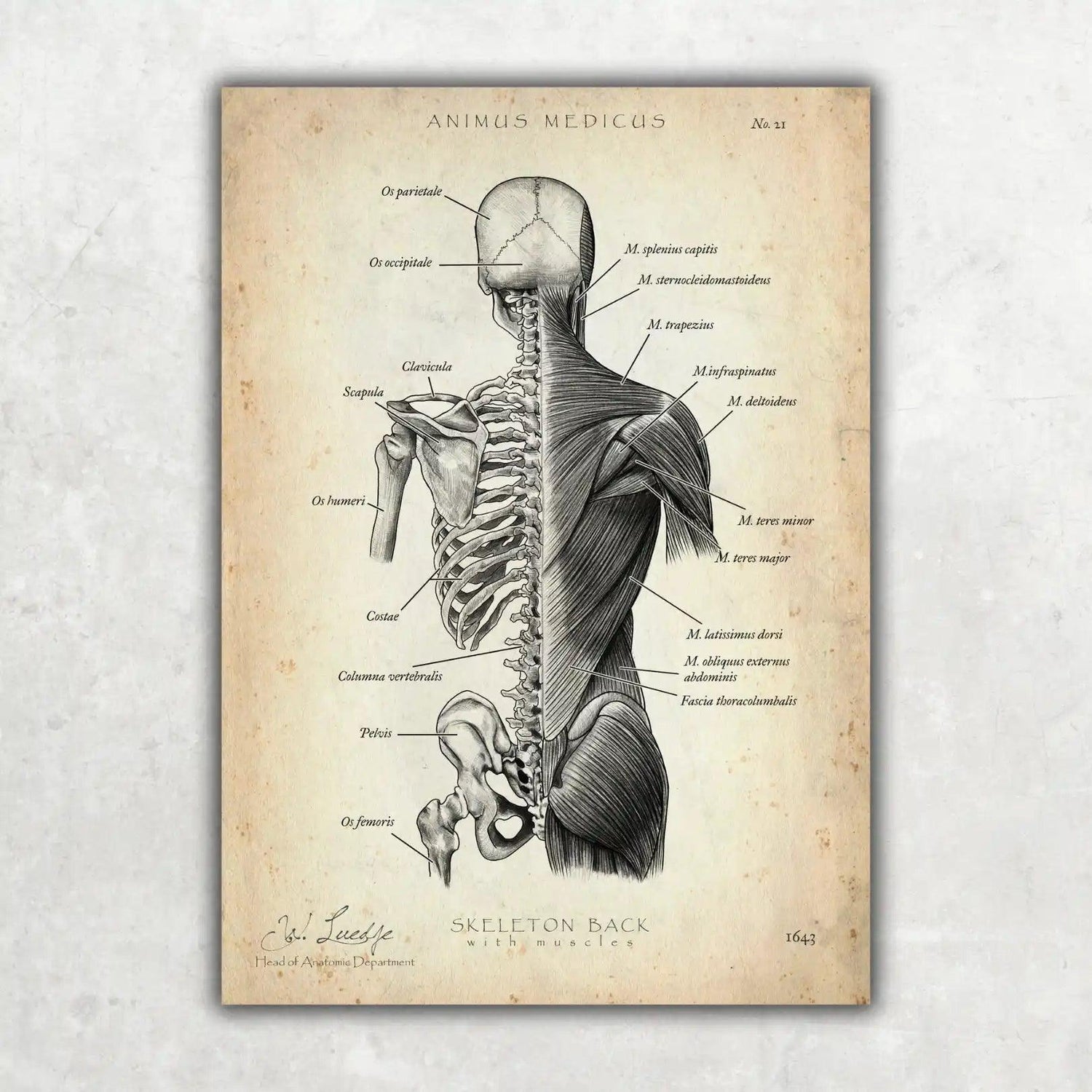

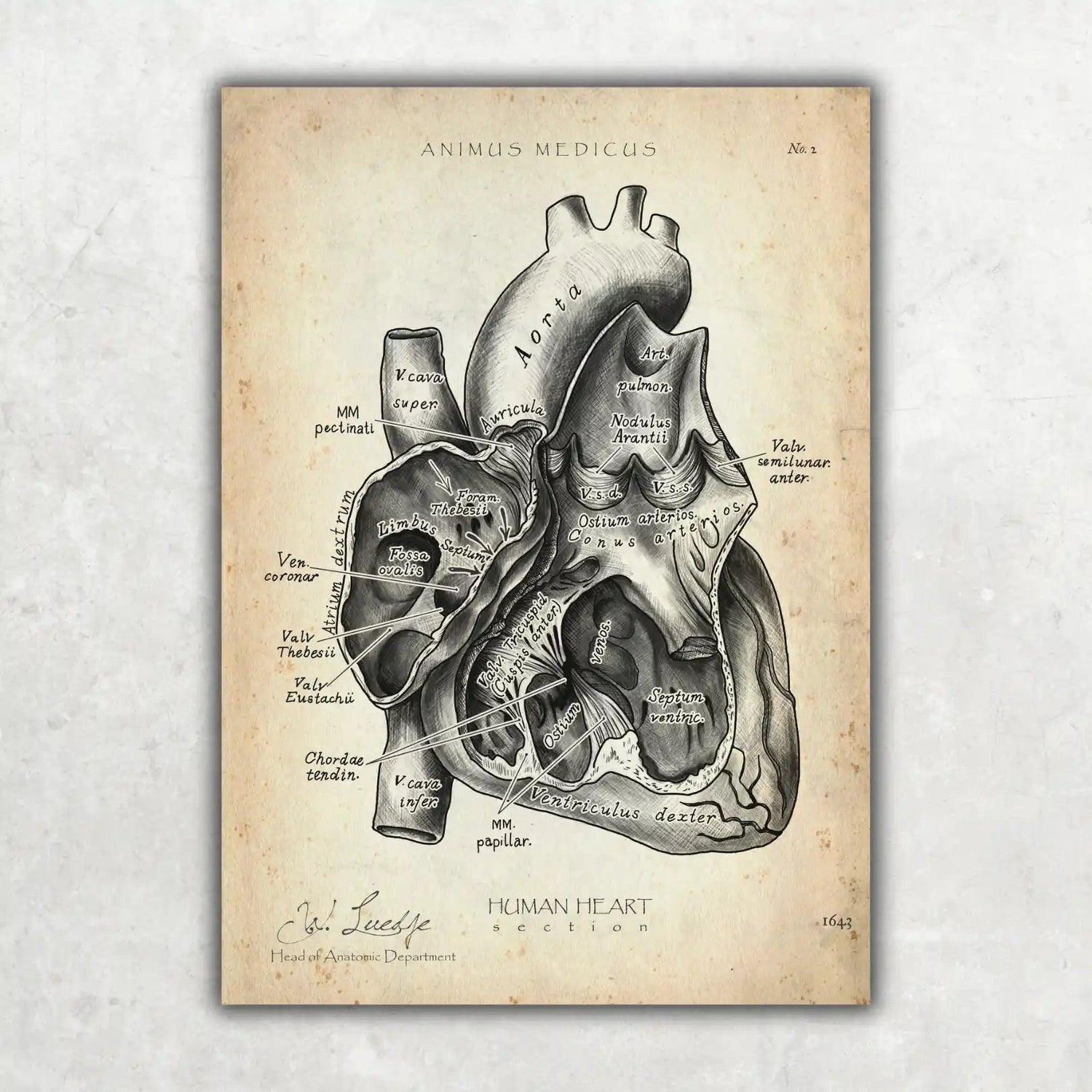

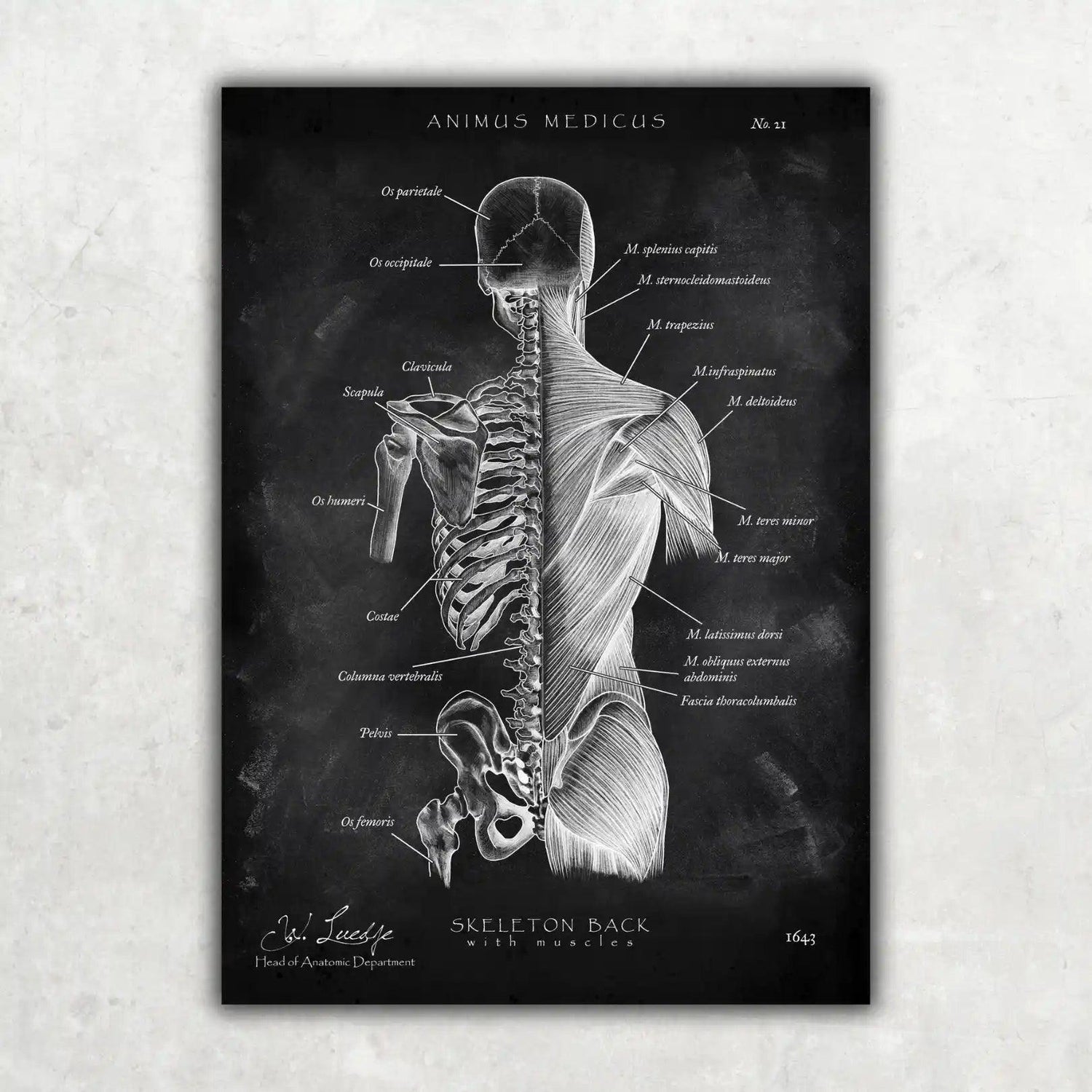

Hat dich die Komplexität und Eleganz des Nervensystems genauso in den Bann gezogen wie uns? Bei Animus Medicus fangen wir die Wunder der Anatomie in einzigartigen Kunstwerken ein. Entdecke unsere Vintage-Anatomie-Poster und hol dir ein Stück Wissenschaft nach Hause. Schau doch mal vorbei auf https://animus-medicus.de.