Wie funktioniert das Gehirn verständlich erklärt

Willkommen in der faszinierendsten Kommandozentrale, die wir kennen: unserem Gehirn. Dieses Organ ist die Quelle jedes Gedankens, jedes Gefühls und jeder Handlung. Man muss sich das mal vorstellen: Ein riesiges, lebendiges Netzwerk aus etwa 86 Milliarden Nervenzellen, den Neuronen, kommuniziert pausenlos über Billionen von Verbindungen, die man Synapsen nennt. Das alles geschieht über eine Mischung aus elektrischen und chemischen Signalen.

Unsere Schaltzentrale im Kopf: Eine kleine Entdeckungsreise

Aber wie funktioniert das Gehirn nun wirklich? Um diese Frage zu beantworten, müssen wir uns von der Vorstellung eines starren Computers verabschieden. Stellen Sie sich das Gehirn lieber wie eine pulsierende, niemals schlafende Metropole vor. Informationen rasen hier mit unglaublicher Geschwindigkeit über unzählige Datenautobahnen, um alles zu koordinieren, was Sie gerade tun, denken oder fühlen.

Unser Ziel ist es, diese unfassbar komplexen Vorgänge greifbar zu machen, ganz ohne den trockenen Fachjargon, der einem oft den Zugang versperrt. Wir wollen Ihnen ein echtes Gefühl dafür geben, wie aus einfachen elektrischen Impulsen so komplexe Dinge wie Kreativität, Erinnerung oder Liebe entstehen können.

Was Sie auf dieser Reise erwartet

Auf unserer gemeinsamen Tour durch die Welt des Gehirns beleuchten wir die zentralen Mechanismen, die unser gesamtes Erleben formen. Wir fangen bei den Grundlagen an und bauen das Wissen Schritt für Schritt auf, damit die großen Zusammenhänge am Ende ganz logisch erscheinen.

Sie werden verstehen:

- Die kleinsten Bausteine: Wie Neuronen als winzige Schalter im Gehirn funktionieren und sich miteinander unterhalten.

- Die Landkarte des Denkens: Welche spezifischen Regionen für welche Aufgaben zuständig sind – sei es Sprache, Sehen oder unsere Emotionen.

- Die dynamische Anpassungsfähigkeit: Wie das Gehirn durch Lernen und neue Erfahrungen ständig neue Verbindungen knüpft und sich ein Leben lang verändert.

- Die moderne Forschung: Welche faszinierenden Technologien es uns heute erlauben, dem Gehirn live bei der Arbeit zuzusehen.

Das Gehirn ist weit mehr als nur eine Ansammlung von Zellen. Es ist ein dynamisches, sich selbst organisierendes System – die Grundlage für unsere Identität, unser Bewusstsein und unsere gesamte Wahrnehmung der Welt.

Diese Reise wird Ihnen nicht nur zeigen, wie unser Gehirn tickt, sondern auch, wie Sie dieses Wissen ganz praktisch für sich nutzen können, um Ihre eigene geistige Fitness zu fördern. Kommen Sie mit und lassen Sie uns gemeinsam die Geheimnisse der wohl erstaunlichsten Struktur im bekannten Universum lüften.

Die fundamentalen Bausteine des Denkens

Um wirklich zu verstehen, wie das Gehirn funktioniert, müssen wir ganz an den Anfang zurück – zu seinen kleinsten, aber wichtigsten Akteuren: den Neuronen. Stell dir ein Neuron nicht als ein kompliziertes biologisches Konstrukt vor, sondern eher wie einen winzigen, intelligenten Schalter in einem gigantischen elektrischen Netzwerk. Jedes einzelne dieser mikroskopisch kleinen Wunderwerke ist eine spezialisierte Zelle, die dafür geschaffen wurde, Informationen aufzunehmen, zu verarbeiten und blitzschnell weiterzuleiten.

Unser Gehirn beherbergt etwa 100 Milliarden dieser Nervenzellen, die über schier unvorstellbare 100 Billionen Synapsen miteinander „sprechen“. Dieses gewaltige Netzwerk steuert nicht nur jede unserer Handlungen, sondern verarbeitet auch pausenlos Informationen aus unserer Umwelt. Obwohl unser Denkorgan nur rund 3 % unseres Körpergewichts ausmacht, ist es ein wahrer Energiefresser: Es beansprucht etwa ein Viertel unseres gesamten Energiebedarfs. Kein Wunder also, dass pro Minute fast ein Liter Blut hindurchfließt, um es zu versorgen. Mehr zu diesen beeindruckenden Fakten kannst du übrigens in diesem Artikel über unser Gehirn auf helios-gesundheit.de nachlesen.

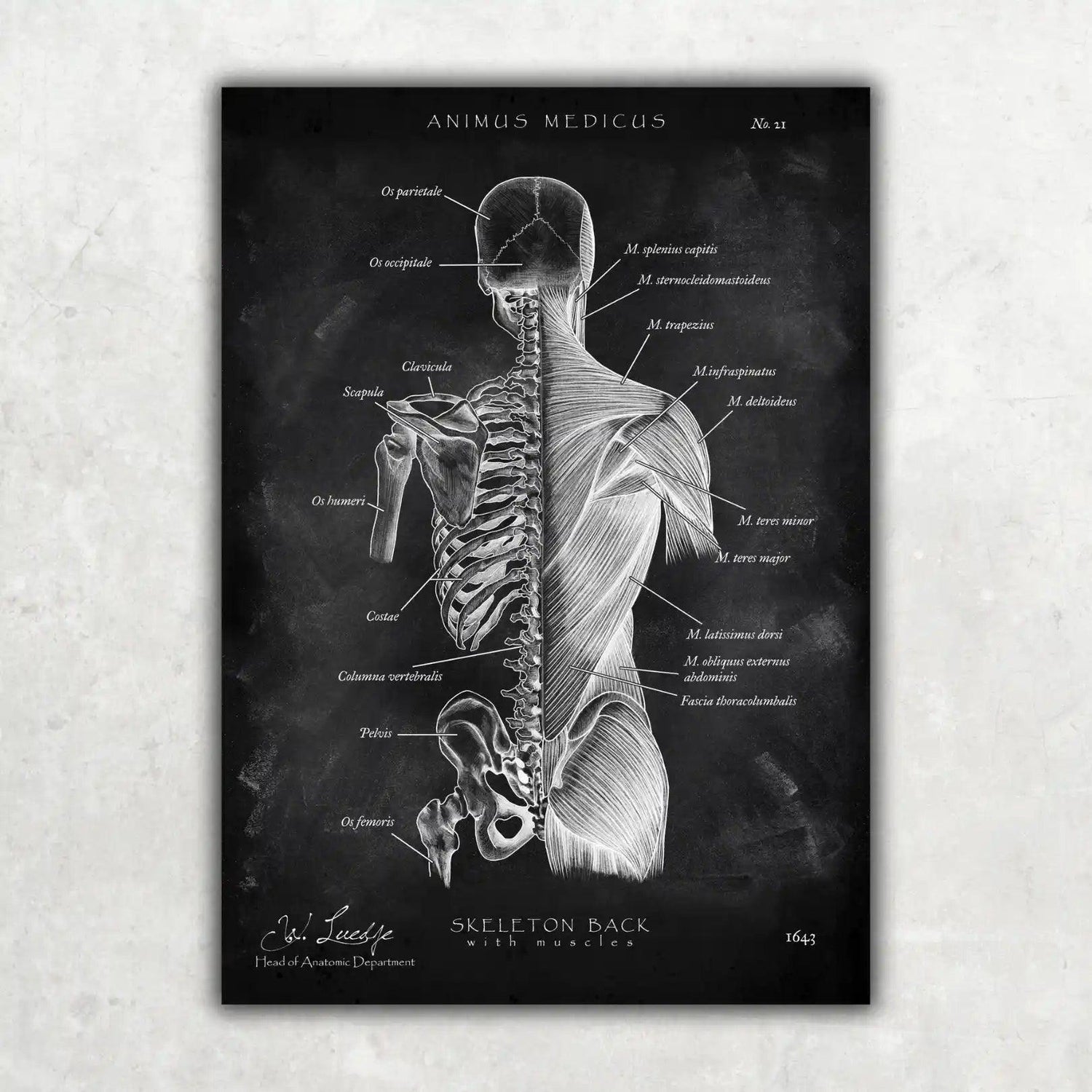

Die folgende Darstellung zeigt sehr schön, wie dieses Zusammenspiel funktioniert: Einzelne Neuronen verbinden sich zu komplexen Netzwerken, aus denen am Ende höhere Funktionen wie unser Bewusstsein hervorgehen.

Die Grafik macht klar, wie aus den einfachsten zellulären Bausteinen die komplexeste Struktur entsteht, die wir kennen – eine Struktur, die sogar in der Lage ist, über sich selbst nachzudenken.

Der elektrische Funke des Lebens

Die Kommunikation zwischen den Neuronen basiert auf einem faszinierenden elektrischen Prozess. Wenn ein Neuron ausreichend stimuliert wird – sei es durch einen Sinneseindruck oder ein Signal von einer anderen Nervenzelle –, feuert es einen elektrischen Impuls ab. Diesen Impuls nennt man in der Fachsprache Aktionspotenzial.

Stell es dir am besten wie eine La-Ola-Welle im Stadion vor. Die Welle startet an einem Ende und pflanzt sich mit konstanter Geschwindigkeit und Stärke bis zum anderen Ende fort. Ganz ähnlich rast das Aktionspotenzial entlang des Axons, dem langen „Arm“ des Neurons, bis es an dessen Ende ankommt.

Dieser Prozess ist unglaublich schnell und effizient. Er ist die universelle Sprache unseres Nervensystems und damit die Grundlage für jeden Gedanken, jedes Gefühl und jede Bewegung. Wenn du tiefer in die faszinierende Welt dieser Zellen eintauchen möchtest, findest du in unserem Shop auch künstlerische Darstellungen verschiedener neuronaler Zellen.

Die Synapse als chemische Brücke

Aber was passiert, wenn die elektrische Welle am Ende des Neurons ankommt? Hier beginnt der wirklich magische Teil: Die Information muss eine winzige Lücke zur nächsten Zelle überbrücken. Diese Verbindungsstelle ist die Synapse, und sie funktioniert nicht elektrisch, sondern chemisch.

Erreicht das Aktionspotenzial die Synapse, löst es die Freisetzung von chemischen Botenstoffen aus, den sogenannten Neurotransmittern. Diese winzigen Moleküle schwirren über den synaptischen Spalt und docken an spezifischen Rezeptoren des nächsten Neurons an.

Neurotransmitter sind wie Schlüssel, die nur in ganz bestimmte Schlösser passen. Je nachdem, welcher „Schlüssel“ zum Einsatz kommt, wird die nächste Zelle entweder angeregt (erregt) oder gebremst (gehemmt).

Dieser Vorgang, die Neurotransmission, entscheidet also darüber, ob eine Nachricht weitergeleitet, abgeschwächt oder sogar gestoppt wird. Hier sind einige der bekanntesten Neurotransmitter und ihre Hauptaufgaben:

- Dopamin: Oft als „Glückshormon“ bezeichnet, ist es entscheidend für Motivation, Belohnung und die Steuerung von Bewegungen.

- Serotonin: Spielt eine zentrale Rolle bei der Regulierung von Stimmung, Schlaf und Appetit.

- Acetylcholin: Ist unerlässlich für Lernprozesse, Gedächtnisbildung und die Aktivierung unserer Muskeln.

- GABA (Gamma-Aminobuttersäure): Der wichtigste hemmende Neurotransmitter, der die neuronale Aktivität dämpft und für Entspannung sorgt.

Dieses fein abgestimmte Gleichgewicht aus Anregung und Hemmung ist der Kern der Informationsverarbeitung in unserem Gehirn. Aus dem Zusammenspiel von Milliarden dieser winzigen elektrischen und chemischen Signale entsteht die Symphonie unseres Bewusstseins – von der simplen Wahrnehmung einer Farbe bis hin zur komplexen Planung unserer Zukunft.

Die Landkarte unseres Gehirns und ihre Regionen

Nachdem wir uns die fundamentalen Bausteine des Denkens, also Neuronen und Synapsen, angeschaut haben, ist es Zeit, eine Ebene herauszuzoomen. Stell dir unser Gehirn wie eine detaillierte Landkarte vor. Auf dieser Karte gibt es verschiedene Kontinente, Länder und Städte – jeder Ort hat eine ganz spezielle Aufgabe, aber alle stehen in ständigem Austausch miteinander. Ohne diese raffinierte Arbeitsteilung wäre die Frage, wie funktioniert das Gehirn, kaum zu beantworten.

Die erste, ganz grobe Einteilung ist die in zwei große „Kontinente“: die linke und die rechte Gehirnhälfte, die sogenannten Hemisphären. Verbunden sind sie durch einen dicken Strang aus Nervenfasern, dem Balken (Corpus callosum). Man kann ihn sich wie eine Hochgeschwindigkeits-Datenautobahn vorstellen, die für einen pausenlosen Informationsfluss sorgt.

Die beiden Hemisphären und ihre Spezialisierung

Du hast bestimmt schon mal gehört, dass die linke Seite für Logik und Sprache zuständig ist, während die rechte als Hort für Kreativität und Emotionen gilt. Dieses Konzept, das als Lateralisierung bekannt ist, stimmt im Kern absolut – auch wenn die Realität natürlich etwas nuancierter ist. Es ist keine starre Schwarz-Weiß-Aufteilung, sondern eher eine Art Schwerpunktsetzung, bei der eine Seite bei bestimmten Aufgaben den Hut aufhat.

- Linke Hemisphäre: Bei den meisten Rechtshändern ist sie der Chef für Sprache, analytisches Denken, Zahlen und das Erkennen von klaren Ursache-Wirkungs-Ketten. Sie geht die Dinge eher Schritt für Schritt an, ganz sequenziell.

- Rechte Hemisphäre: Diese Seite ist ein Meister darin, räumliche Zusammenhänge zu erfassen, Gesichter zu erkennen und Musik sowie Emotionen zu verarbeiten. Sie denkt eher ganzheitlich und intuitiv.

Aber vergiss nie: Beide Hälften sind unzertrennliche Partner. Ein kreativer Geistesblitz braucht oft auch eine logische Struktur, um umgesetzt zu werden, und analytisches Denken wird erst durch eine Prise Intuition richtig stark.

Die vier großen Lappen des Großhirns

Wenn wir noch weiter in unsere Gehirn-Landkarte hineinzoomen, erkennen wir, dass jede Hemisphäre in vier Hauptregionen aufgeteilt ist – die Gehirnlappen. Jeder von ihnen ist ein absoluter Spezialist auf seinem Gebiet und für unser tägliches Erleben unverzichtbar.

Frontallappen (Stirnlappen)

Ganz vorne, direkt hinter der Stirn, sitzt der Frontallappen – quasi der „CEO“ unseres Gehirns. Er ist nicht nur die größte Region, sondern auch der Sitz unserer Persönlichkeit, unseres Urteilsvermögens und der Fähigkeit, komplexe Entscheidungen zu fällen. Er plant, was wir als Nächstes tun, kontrolliert unsere Impulse und ist entscheidend dafür, wie wir uns in sozialen Situationen verhalten.

Parietallappen (Scheitellappen)

Direkt hinter dem Frontallappen liegt der Parietallappen. Er ist unsere zentrale Verarbeitungsstation für Sinneseindrücke. Alles, was wir fühlen – Berührung, Temperatur, Schmerz, Druck –, wird hier interpretiert. Außerdem gibt er uns ein Gefühl dafür, wo sich unser Körper gerade im Raum befindet. Ohne ihn würden wir ständig gegen Dinge laufen.

Temporallappen (Schläfenlappen)

Seitlich, ungefähr auf Höhe unserer Schläfen, finden wir den Temporallappen. Diese Region ist das Zentrum für unser Gehör und spielt eine Hauptrolle bei allem, was mit Sprache zu tun hat. Zudem ist er ganz eng mit unserem Gedächtnis und der Verarbeitung von Emotionen verknüpft, denn hier liegen so wichtige Strukturen wie der Hippocampus und die Amygdala.

Okzipitallappen (Hinterhauptslappen)

Ganz hinten im Kopf hat der Okzipitallappen sein Revier. Er hat nur eine einzige, aber dafür absolut lebenswichtige Aufgabe: das Sehen. Er fängt die Signale unserer Augen auf und verwandelt sie in die Bilder, die wir als unsere Welt wahrnehmen – von Farben und Formen bis hin zu Bewegungen.

Obwohl jeder Lappen sein Spezialgebiet hat, arbeitet keiner für sich allein. Wenn du zum Beispiel einen Ball fängst, ist das perfektes Teamwork: Der Okzipitallappen sieht den Ball auf dich zufliegen, der Parietallappen berechnet seine Position im Raum, und der Frontallappen plant die blitzschnelle Bewegung deiner Hand, um ihn zu fangen.

Weitere wichtige Regionen der Gehirn-Landkarte

Neben dem alles dominierenden Großhirn gibt es noch weitere entscheidende Gebiete, die oft im Verborgenen arbeiten, aber absolut lebenswichtige Funktionen steuern. Da wäre zum Beispiel das Kleinhirn (Cerebellum), das unterhalb des Großhirns sitzt. Es ist unser Meister der Koordination und Feinabstimmung. Es sorgt für flüssige Bewegungen, hält uns im Gleichgewicht und speichert motorische Fähigkeiten wie Fahrradfahren oder Tippen auf einer Tastatur.

Der Hirnstamm ist der evolutionär älteste Teil unseres Gehirns und die direkte Verbindung zum Rückenmark. Man kann ihn als unser Lebenserhaltungssystem bezeichnen. Er steuert all die grundlegenden Dinge, über die wir zum Glück nicht nachdenken müssen: unseren Herzschlag, die Atmung und den Blutdruck.

Hauptgehirnregionen und ihre Funktionen im Überblick

Die folgende Tabelle bietet eine schnelle und klare Zusammenfassung der wichtigsten Teile des Gehirns und wofür sie primär verantwortlich sind.

| Gehirnregion | Hauptfunktion | Analogie |

|---|---|---|

| Frontallappen | Planung, Entscheidungsfindung, Persönlichkeit | Der CEO eines Unternehmens |

| Parietallappen | Sensorik, räumliche Wahrnehmung | Das Navigations- und Analysesystem |

| Temporallappen | Hören, Gedächtnis, Sprachverständnis | Die Bibliothek und das Archiv |

| Okzipitallappen | Visuelle Verarbeitung | Die Grafikabteilung |

| Kleinhirn | Bewegungskoordination, Gleichgewicht | Der Autopilot |

| Hirnstamm | Überlebensfunktionen (Atmung, Herzschlag) | Das Lebenserhaltungssystem |

Diese Übersicht kratzt natürlich nur an der Oberfläche dieses faszinierenden Organs. Wenn du noch tiefer in die faszinierende Anatomie eintauchen möchtest, findest du in unserem Artikel zum Thema Gehirn Aufbau einfach erklärt noch mehr spannende Details.

Neuronale Plastizität: Wie unser Gehirn lernt

Eine der faszinierendsten Antworten auf die Frage, wie funktioniert das Gehirn, liegt in seiner unglaublichen Fähigkeit, sich immer wieder neu zu erfinden. Lange Zeit hielt sich die Vorstellung, das Gehirn sei nach der Kindheit eine mehr oder weniger starre Struktur. Heute wissen wir: Das genaue Gegenteil ist der Fall. Unser Gehirn ist ein Leben lang formbar. Diesen faszinierenden Prozess nennen wir neuronale Plastizität.

Stell dir dein Gehirn wie einen dichten, unberührten Wald vor. Jedes Mal, wenn du etwas Neues lernst oder eine bestimmte Handlung wiederholst, trampelst du quasi einen kleinen Pfad durch dieses Dickicht. Je öfter du diesen Pfad benutzt, desto breiter, fester und leichter begehbar wird er.

Genau so etwas passiert auf mikroskopischer Ebene in deinem Kopf. Mit jeder neuen Information, jeder erlernten Fähigkeit und jeder neuen Gewohnheit werden die synaptischen Verbindungen zwischen den beteiligten Neuronen gestärkt. Die Kommunikation auf diesen „Datenautobahnen“ wird dadurch spürbar schneller und effizienter.

Wie das Gehirn neue Verbindungen knüpft

Neuronale Plastizität ist kein abstraktes Konzept, sondern ein handfester biologischer Prozess, bei dem vor allem zwei Dinge passieren, wenn wir lernen:

- Funktionale Plastizität: Hier werden bestehende synaptische Verbindungen einfach effizienter gemacht. Das Gehirn optimiert die Signalübertragung, indem es zum Beispiel mehr Neurotransmitter ausschüttet oder die Rezeptoren an der Synapse empfänglicher macht.

- Strukturelle Plastizität: Das Gehirn verändert tatsächlich seine physische Struktur. Es können komplett neue Synapsen zwischen Neuronen wachsen, während selten genutzte Verbindungen wieder abgebaut werden – ganz nach dem Motto „Use it or lose it“.

Dieser ständige Umbau ist die biologische Grundlage für alles, was wir als Lernen und Gedächtnisbildung bezeichnen. Es ist der Grund, warum du eine neue Sprache lernen, ein Musikinstrument meistern oder schlechte Gewohnheiten durch gute ersetzen kannst.

Plastizität in Aktion: Beispiele aus dem Alltag

Die Plastizität unseres Gehirns ist überall in unserem Leben am Werk. Ein klassisches Beispiel ist das Erlernen des Jonglierens. Studien zeigen, dass bereits nach wenigen Wochen Training die graue Substanz in den Gehirnarealen, die für die Verarbeitung visueller Bewegungsinformationen zuständig sind, messbar zunimmt.

Auch nach Verletzungen zeigt das Gehirn seine erstaunliche Anpassungsfähigkeit. Nach einem Schlaganfall können beispielsweise benachbarte, unbeschädigte Hirnregionen lernen, die Funktionen der ausgefallenen Areale zu übernehmen. Diese Fähigkeit zur Reorganisation ist ein echter Hoffnungsschimmer in der neurologischen Rehabilitation.

Unser Gehirn ist kein starres Monument, sondern eine dynamische Landschaft, die wir durch unsere Gedanken, Handlungen und Erfahrungen jeden Tag aufs Neue gestalten.

Diese lebenslange Lernfähigkeit zeigt sich sogar bis ins hohe Alter. An der Universität Magdeburg werden beispielsweise kognitiv gesunde Senioren untersucht, um frühe Veränderungen im Gehirn zu entdecken. Besonders im Fokus steht dabei der Einfluss des „Anti-Aging-Hormons“ Klotho, das erhebliche Effekte auf die kognitiven Fähigkeiten zu haben scheint. Die Forscher wollen so herausfinden, wie sogenannte „Super-Ager“ es schaffen, auch im hohen Alter geistig fit zu bleiben – ein beeindruckender Beweis für das enorme Potenzial der neuronalen Plastizität.

Dieser Mechanismus ist aber nicht nur für neue Fähigkeiten relevant, sondern auch für die Festigung von Erinnerungen. Während wir schlafen, sortiert und festigt unser Gehirn die Informationen des Tages. Die dabei ablaufenden Prozesse stärken die neuronalen Spuren wichtiger Erlebnisse und bilden so die Basis für unser Langzeitgedächtnis. Die Erkenntnis, dass wir unser Gehirn aktiv formen können, ist eine der wichtigsten und ermutigendsten Botschaften der modernen Neurowissenschaft.

Moderne Einblicke in das aktive Gehirn

Nachdem wir uns angesehen haben, wie lernfähig unser Gehirn dank neuronaler Plastizität ist, bleibt eine wirklich spannende Frage: Wie können wir diesem komplexen Organ eigentlich live bei der Arbeit zusehen? Die moderne Hirnforschung hat hierfür beeindruckende Technologien entwickelt, die uns ein Fenster direkt ins denkende Gehirn öffnen. Man kann ohne Übertreibung sagen, dass diese Methoden unser Verständnis davon, wie das Gehirn funktioniert, von Grund auf verändert haben.

Früher waren Wissenschaftler darauf angewiesen, Gehirne nach dem Tod zu untersuchen oder Rückschlüsse aus dem Verhalten von Patienten mit Hirnverletzungen zu ziehen. Heute ist das völlig anders. Dank bildgebender Verfahren können wir die Aktivität eines gesunden Gehirns in Echtzeit verfolgen, während ein Mensch spricht, etwas fühlt oder eine knifflige Aufgabe löst. Diese Einblicke sind nicht nur faszinierend, sondern auch absolut entscheidend für die Diagnose und Behandlung von neurologischen Erkrankungen.

Funktionelle Magnetresonanztomografie als Landkarte des Denkens

Eine der wichtigsten Methoden, die das möglich machen, ist die funktionelle Magnetresonanztomografie (fMRT). Stell dir dieses Verfahren am besten wie eine Art Wärmebildkamera für die Gehirnaktivität vor. Ein fMRT-Scanner misst nicht direkt die elektrischen Impulse der Nerven, sondern den Blutfluss und den Sauerstoffverbrauch in verschiedenen Hirnregionen. Die Logik dahinter ist ziemlich simpel: Wenn ein bestimmtes Hirnareal besonders gefordert ist, braucht es mehr Energie und somit mehr sauerstoffreiches Blut.

Genau diese Veränderung im Sauerstoffgehalt des Blutes kann der Scanner sichtbar machen. Das Ergebnis ist eine faszinierende „Landkarte des Denkens“, auf der die aktiven Regionen farbig aufleuchten. So können Forscher ganz genau sehen, welche Areale beim Lösen einer Matheaufgabe, beim Anschauen eines Bildes oder beim Empfinden von Freude gerade auf Hochtouren laufen.

Die fMRT liefert uns also keine Momentaufnahme der Neuronen selbst, sondern ein dynamisches Bild der Stoffwechselaktivität, das uns verrät, wo im Gehirn gerade am härtesten gearbeitet wird.

Weitere Fenster zum Gehirn

Neben der fMRT gibt es natürlich noch andere wichtige Technologien, die jeweils unterschiedliche Aspekte der Gehirnfunktion beleuchten. Sie ergänzen sich gegenseitig perfekt und liefern so ein immer vollständigeres Bild.

- Elektroenzephalografie (EEG): Diese Methode misst die elektrische Aktivität des Gehirns direkt an der Kopfhaut. Mit kleinen Elektroden werden die winzigen Spannungsschwankungen erfasst, die durch die summierte Aktivität von Millionen von Neuronen entstehen. Der unschlagbare Vorteil des EEG ist seine exzellente zeitliche Auflösung – es kann Veränderungen im Millisekundenbereich erfassen und ist damit ideal, um die schiere Geschwindigkeit der Informationsverarbeitung zu untersuchen.

- Magnetoenzephalografie (MEG): Ähnlich wie das EEG misst auch das MEG die Aktivität der Neuronen. Allerdings nicht über elektrische Felder, sondern über die extrem schwachen Magnetfelder, die dabei entstehen. Es kombiniert eine sehr gute zeitliche Auflösung mit einer besseren räumlichen Genauigkeit als das EEG.

Was uns das alles in der Praxis bringt

Diese modernen Einblicke sind weit mehr als nur akademische Spielerei. Sie haben ganz handfeste Auswirkungen auf die Medizin und unser Verständnis von psychischen Erkrankungen. Forscher können damit zum Beispiel untersuchen, wie sich die Gehirnaktivität bei Menschen mit Depressionen, Angststörungen oder Schizophrenie von der gesunder Personen unterscheidet.

Gerade die Hirnforschung in Deutschland nutzt diese Techniken intensiv, um die feinsten Vernetzungen von Gehirnregionen zu entschlüsseln. In Leipzig konnte beispielsweise mithilfe der fMRT aufgeklärt werden, warum Menschen, die stottern, ein Ungleichgewicht zwischen ihren Großhirnhälften aufweisen. Dabei zeigte sich, dass eine bestimmte Nervenbahn, der Frontale Aslant Trakt, bei ihnen auffällig stärker ausgeprägt ist. Solche präzisen Erkenntnisse sind der Schlüssel für ein besseres Verständnis neuronaler Netzwerke und die Entwicklung gezielter Therapien. Wenn du tiefer eintauchen möchtest, findest du weitere spannende Einblicke in aktuelle Projekte der Hirnforschung auf mpg.de.

Durch die Kombination dieser verschiedenen Methoden entsteht nach und nach ein immer klareres Bild davon, wie aus einem komplexen Zusammenspiel von Regionen, Netzwerken und Signalen unsere erlebte Realität entsteht.

Praktische tipps für ihre geistige fitness

Nachdem wir uns jetzt die komplexen Mechanismen und die beeindruckende Anpassungsfähigkeit unseres Gehirns angesehen haben, bleibt eine ganz praktische Frage: Wie können wir eigentlich aktiv dafür sorgen, dass unser Oberstübchen fit, gesund und leistungsfähig bleibt? Die gute Nachricht ist, wir sind dem nicht passiv ausgeliefert. Die Antwort auf die Frage, wie funktioniert das Gehirn am besten, liegt zu einem großen Teil in unseren ganz alltäglichen Gewohnheiten.

Die Wissenschaft ist sich heute ziemlich einig, dass unsere geistige Fitness auf drei Säulen ruht: Ernährung, Bewegung und gezielte geistige Anregung. Man kann sich das wie Zahnräder vorstellen, die perfekt ineinandergreifen, um die neuronale Plastizität zu fördern, unsere Nervenzellen zu schützen und unsere Kommandozentrale optimal mit Energie zu versorgen.

Die richtige nahrung für deine grauen zellen

Ihr Gehirn ist ein echtes Hochleistungsorgan. Es verbraucht einen riesigen Teil der Energie, die Sie täglich aufnehmen. Da ist es nur logisch, dass die Qualität des „Treibstoffs“ einen direkten Einfluss auf seine Funktion hat. Eine gehirngesunde Ernährung muss gar nicht kompliziert sein, aber ein paar Nährstoffe sind besonders wertvoll.

Ganz oben auf der Liste stehen da die Omega-3-Fettsäuren. Diese essenziellen Fette sind ein Hauptbestandteil der Zellmembranen von Neuronen und spielen eine Schlüsselrolle bei der Signalübertragung. Man findet sie reichlich in fettem Fisch wie Lachs, Makrele und Hering, aber auch in Leinsamen, Chiasamen und Walnüssen.

Mindestens genauso wichtig sind Antioxidantien, die unsere Gehirnzellen vor schädlichen freien Radikalen bewahren. Buntes Obst und Gemüse – vor allem Beeren und dunkles Blattgemüse wie Spinat und Grünkohl – sind wahre Kraftpakete. Sie wirken wie ein Schutzschild für unsere sensiblen Nervenzellen.

Merken Sie sich: Was gut für Ihr Herz ist, ist in der Regel auch gut für Ihr Gehirn. Eine ausgewogene, mediterran angehauchte Ernährung mit viel frischem Gemüse, gesunden Fetten und wenig verarbeiteten Lebensmitteln ist eine hervorragende Basis.

Bewegung als booster für das gehirnwachstum

Körperliche Aktivität ist viel mehr als nur Training für die Muskeln – sie ist eine der effektivsten Methoden, um das Gehirn zu stärken. Regelmäßige Bewegung kurbelt die Durchblutung an und versorgt das Gehirn so optimal mit Sauerstoff und Nährstoffen. Aber das ist noch längst nicht alles.

Sport regt die Produktion eines wichtigen Proteins namens BDNF (Brain-Derived Neurotrophic Factor) an. Man kann sich BDNF wie eine Art Dünger für das Gehirn vorstellen. Es sichert das Überleben bestehender Neuronen und feuert gleichzeitig das Wachstum neuer Nervenzellen und Synapsen an, besonders im Hippocampus – einer Region, die für Lernen und Gedächtnis zentral ist.

Schon moderate, aber regelmäßige Aktivitäten zeigen eine erstaunliche Wirkung:

- Ausdauersport: Flottes Gehen, Joggen, Schwimmen oder Radfahren für 30 Minuten an den meisten Tagen der Woche ist ideal.

- Koordinationstraining: Sportarten wie Tanzen oder Tennis fordern nicht nur den Körper, sondern auch die kognitive Flexibilität und Koordination heraus.

Lebenslanges lernen und die entscheidende rolle des schlafs

Die dritte Säule ist die ständige geistige Herausforderung. Das Gehirn liebt es, Neues zu lernen und Probleme zu knacken, denn genau das stärkt bestehende neuronale Netze und knüpft neue Verbindungen. Dabei geht es nicht nur darum, Kreuzworträtsel zu lösen. Echte geistige Fitness entsteht durch Abwechslung und den Mut, die eigene Komfortzone zu verlassen.

Versuchen Sie es doch mal damit:

- Ein neues Musikinstrument lernen

- Eine neue Sprache für sich entdecken

- Sich mit einem komplexen Thema außerhalb Ihres Fachgebiets beschäftigen

- Strategiespiele wie Schach oder Go ausprobieren

Neben diesen alltäglichen Pflegetipps ist es auch spannend, sich mit modernen Ansätzen zu befassen. Zum Beispiel hilft das Verständnis für die Verbindung zwischen DNA und psychischer Gesundheit, zu erkennen, wie tief die Zusammenhänge wirklich reichen.

Genauso wichtig wie die Aktivität am Tag ist aber die Erholung in der Nacht. Während wir schlafen, ist unser Gehirn alles andere als untätig. Es sortiert die Informationen des Tages, verankert wichtige Erinnerungen im Langzeitgedächtnis und spült Stoffwechselabfallprodukte aus, die sich tagsüber ansammeln. Chronischer Schlafmangel stört also nicht nur unsere Konzentration am nächsten Tag, sondern beeinträchtigt langfristig auch fundamentale Lern- und Regenerationsprozesse. Sieben bis neun Stunden Schlaf pro Nacht – das ist für die meisten Erwachsenen das Ziel für eine optimale geistige Regeneration.

Noch offene Fragen zur Gehirnfunktion? Hier sind die Antworten

Nachdem wir uns nun tief in die Welt der Neuronen, Gehirnareale und der faszinierenden Plastizität unseres Gehirns vorgearbeitet haben, bleiben vielleicht noch ein paar ganz konkrete Fragen im Raum stehen. Das ist völlig normal, denn unser Gehirn ist und bleibt ein Mysterium. In diesem letzten Abschnitt möchte ich deshalb einige der häufigsten Fragen aufgreifen und dir klare, verständliche Antworten geben. So runden wir unser Bild davon, wie das Gehirn funktioniert, gemeinsam ab.

Es kursieren unzählige Mythen und Halbwahrheiten über unser komplexestes Organ. Zeit, mit den wichtigsten aufzuräumen und Fakten von Fiktion zu trennen.

Nutzen wir wirklich nur 10 Prozent unseres Gehirns?

Nein, das ist vermutlich der hartnäckigste Mythos in der Neurowissenschaft, der sich einfach nicht ausrotten lässt. Moderne bildgebende Verfahren wie das fMRT zeichnen ein glasklares Bild: Über den Tag verteilt nutzen wir so gut wie jeden Winkel unseres Gehirns.

Natürlich laufen nicht alle Bereiche gleichzeitig auf Hochtouren – das wäre auch gar nicht effizient. Aber jede noch so kleine Region hat ihre Aufgabe und springt an, wenn sie gebraucht wird. Selbst bei einer so banalen Aktion wie dem Griff zur Kaffeetasse feuert ein riesiges Netzwerk aus verschiedenen Hirnarealen.

Der 10-Prozent-Mythos ist wissenschaftlich längst widerlegt. Unser Gehirn ist ein Meister der Effizienz und lässt keine wertvollen Kapazitäten ungenutzt. Jede Zelle, jede Verbindung hat ihren Sinn.

Was ist dran am Unterschied zwischen linker und rechter Gehirnhälfte?

Hier steckt ein wahrer Kern drin. Auch wenn beide Hälften – die Hemisphären – über den sogenannten Balken fest miteinander verbunden sind und pausenlos miteinander quatschen, gibt es tatsächlich eine Art Arbeitsteilung. In der Fachsprache nennt man das Lateralisierung. Die populäre Einteilung in „links-hirnige“ Logiker und „rechts-hirnige“ Kreative ist allerdings eine viel zu grobe Vereinfachung.

- Die linke Hemisphäre: Bei den allermeisten Menschen ist sie die Chefin für analytische Aufgaben, Sprache (sowohl das Sprechen als auch das Verstehen) und logisches Schlussfolgern.

- Die rechte Hemisphäre: Sie übernimmt die Führung, wenn es um räumliche Wahrnehmung, das Erkennen von Gesichtern und Emotionen oder um kreative und intuitive Prozesse geht.

Am Ende des Tages sind sie aber ein unzertrennliches Team. Echte Kreativität braucht immer auch ein bisschen Struktur, und reine Logik kommt ohne eine Prise Intuition oft nicht weit.

Kann man seine Gehirnleistung im Alter wirklich noch verbessern?

Ja, und das ist vielleicht eine der schönsten und ermutigendsten Nachrichten aus der modernen Hirnforschung! Dank der neuronalen Plastizität ist unser Gehirn bis ins hohe Alter lern- und anpassungsfähig. Es kann neue Verknüpfungen schaffen und sich neu organisieren. Das Gehirn ist kein Muskel, der einfach schlaff wird, sondern ein dynamisches Netzwerk, das auf neue Reize und Training reagiert.

Regelmäßiges Gehirnjogging, körperliche Bewegung, eine gute Ernährung und soziale Kontakte sind bewährte Wege, die grauen Zellen fit zu halten – und ihre Leistung sogar zu steigern. Es ist also nie zu spät, damit anzufangen, sein Gehirn zu fordern und zu fördern.