Unterschied zwischen Arterie und Vene einfach erklärt

Der Unterschied zwischen Arterie und Vene ist eigentlich ganz einfach zu merken, wenn man sich ihre Kernaufgabe vor Augen führt: Arterien pumpen das sauerstoffreiche Blut kraftvoll vom Herzen weg, während Venen das verbrauchte, sauerstoffarme Blut ganz gemächlich wieder zurück zum Herzen bringen. Diese komplett gegensätzlichen Rollen bestimmen alles Weitere – vom Aufbau ihrer Wände bis hin zur Fließrichtung.

Arterien und Venen: die wichtigsten Unterschiede im Überblick

Obwohl beide zu deinem Blutkreislauf gehören, könnte ihre Arbeitsweise kaum unterschiedlicher sein. Man kann sich Arterien gut als die Hauptwasserleitungen einer Großstadt vorstellen: Sie stehen unter hohem Druck, damit das Wasser auch im entlegensten Winkel ankommt. Venen sind im Vergleich dazu das Rücklaufsystem, das alles ohne großen Druck wieder einsammelt.

Genau dieser funktionale Unterschied ist für unsere Gesundheit so entscheidend. Ein fittes Venensystem ist leider keine Selbstverständlichkeit. Studien zeigen ein recht ernüchterndes Bild: Nur etwa 10 Prozent der Menschen in Deutschland haben wirklich rundum gesunde Venen. Bei den restlichen 90 Prozent ist das System bereits in irgendeiner Form geschwächt. Wenn du tiefer in das Thema einsteigen möchtest, findest du auf den Informationsseiten von Medi Belgium viele weitere Details.

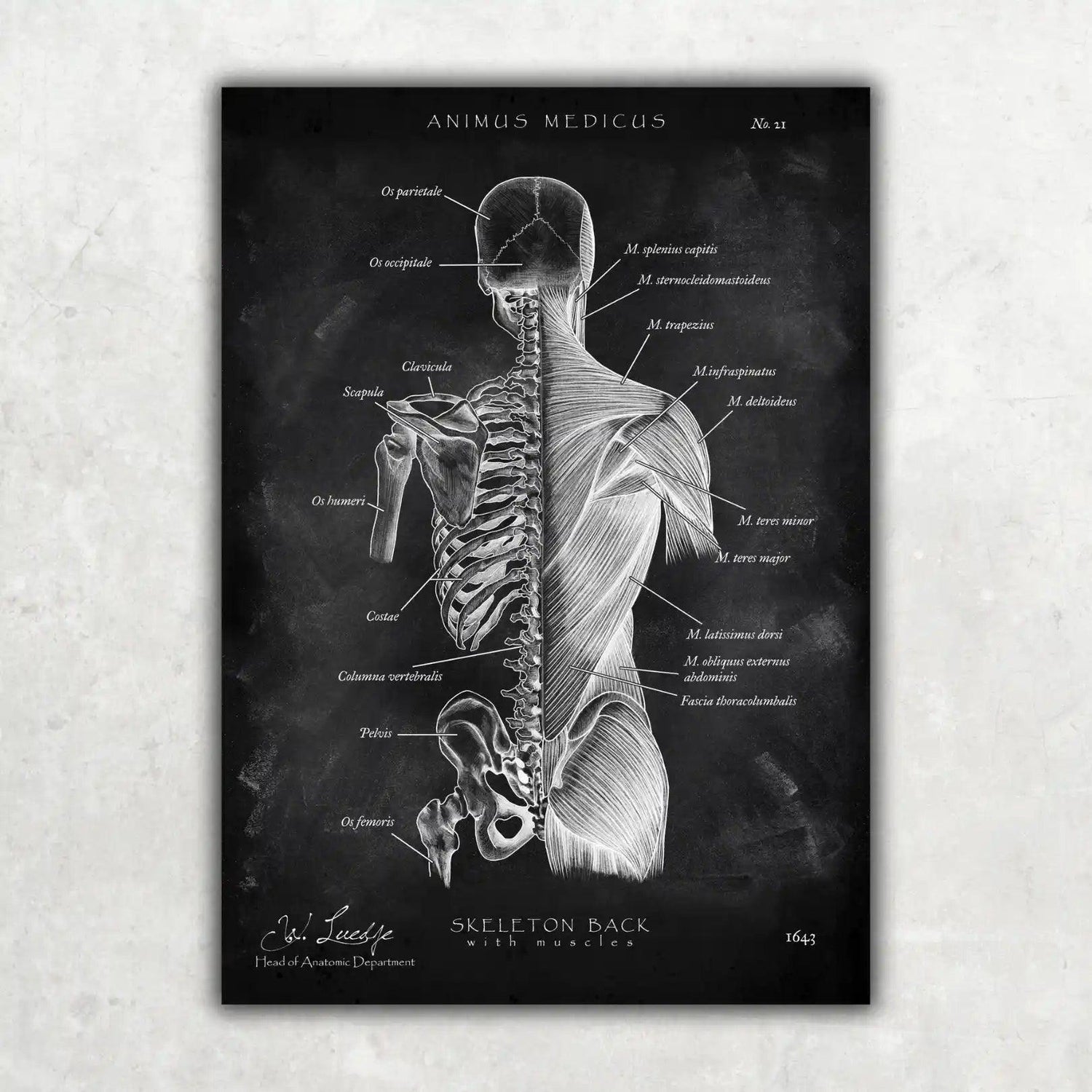

Diese Infografik bringt die zentralen Unterschiede – Druck, Wanddicke und die Verbindung zum Herzen – auf den Punkt.

Man erkennt hier sofort, warum Arterien eine dicke, muskulöse Wand brauchen, um dem hohen Druck standzuhalten, während Venen mit ihrer dünneren Wand perfekt an den niedrigen Druck angepasst sind.

Direkter Vergleich der Hauptmerkmale

Um das Ganze noch greifbarer zu machen, schauen wir uns die wesentlichen Unterscheidungsmerkmale jetzt direkt im Vergleich an.

Der alles entscheidende Unterschied ist der Druck. Arterien sind für hohen Druck gebaut, Venen für niedrigen. Diese simple Tatsache erklärt fast alle weiteren anatomischen Abweichungen, von der Wanddicke bis hin zum Vorhandensein von Klappen.

Die folgende Tabelle fasst die wichtigsten Merkmale übersichtlich zusammen und dient als schnelle Orientierungshilfe.

Direkter Vergleich der Hauptmerkmale von Arterien und Venen

Diese Tabelle fasst die wesentlichen Unterscheidungsmerkmale von Arterien und Venen übersichtlich zusammen, um einen schnellen Vergleich zu ermöglichen.

| Merkmal | Arterie | Vene |

|---|---|---|

| Funktion | Transportiert Blut vom Herzen weg | Transportiert Blut zum Herzen hin |

| Sauerstoffgehalt | Meist sauerstoffreich (Ausnahme: Lungenarterie) | Meist sauerstoffarm (Ausnahme: Lungenvene) |

| Wandaufbau | Dick, muskulös und sehr elastisch | Dünn, weniger muskulös und dehnbar |

| Blutdruck | Hoch und pulsierend (systolisch/diastolisch) | Niedrig und konstant |

| Venenklappen | Nicht vorhanden | Vorhanden (verhindern den Blutrückfluss) |

| Lage im Körper | Meist tiefer im Gewebe geschützt | Oft oberflächlich unter der Haut sichtbar |

| Farbe des Blutes | Hellrot | Dunkelrot |

Auf einen Blick wird klar, wie sehr sich die beiden Gefäßtypen an ihre jeweilige Aufgabe angepasst haben. Diese Unterschiede sind nicht nur anatomische Details, sondern fundamental für das Funktionieren unseres gesamten Kreislaufsystems.

Wie der Aufbau der Gefäßwände ihre Funktion bestimmt

Der Unterschied zwischen Arterie und Vene wird nirgends so deutlich wie beim Blick auf den Querschnitt ihrer Wände. Auf den ersten Blick sehen sie ähnlich aus, beide haben grundsätzlich drei Schichten. Doch der Teufel steckt im Detail – und diese Details sind perfekt an völlig gegensätzliche Aufgaben angepasst: den Hochdrucktransport vom Herzen weg und den sanften Niederdruck-Rückfluss zum Herzen hin.

Diese fundamentale Anpassung ist der Schlüssel zum Verständnis, warum Arterien dem pulsierenden Druck des Herzens standhalten können, während Venen ganz andere Herausforderungen meistern müssen.

Die drei Schichten der Gefäßwand im Vergleich

Ob Arterie oder Vene, die Wand besteht immer aus einem dreischichtigen Aufbau. Die Dicke und Zusammensetzung dieser Schichten variieren jedoch stark und bestimmen alles – von der Elastizität über die Stabilität bis hin zur Anfälligkeit für bestimmte Krankheiten.

- Intima (Tunica interna): Das ist die innerste Schicht, die direkten Kontakt zum Blut hat. Sie besteht aus einer spiegelglatten Endothelzellschicht, die für einen reibungslosen Blutfluss sorgt. Bei Arterien ist sie besonders widerstandsfähig.

- Media (Tunica media): Hier, in der mittleren Schicht, finden wir die größten Unterschiede. Sie ist ein Mix aus glatten Muskelzellen und elastischen Fasern.

- Adventitia (Tunica externa): Die äußerste Schicht aus Bindegewebe verankert das Gefäß im umliegenden Gewebe. Hier verlaufen auch Nerven und kleinere Gefäße, die die Wand selbst versorgen.

Dreh- und Angelpunkt für die Funktion ist ganz klar die mittlere Schicht, die Media.

Warum die Arterienwand dick und muskulös sein muss

Schaut man sich eine Arterienwand an, fällt sofort auf: Die Media ist extrem dick, muskulös und voller elastischer Fasern. Das muss sie auch sein. Mit jedem Herzschlag wird Blut stoßartig und unter hohem Druck in die Arterien gepumpt.

Die kräftige Muskelschicht der Media erlaubt es der Arterie, diesen Druck aktiv zu steuern und dem Blutfluss einen gewissen Widerstand entgegenzusetzen. Das ist entscheidend, um den Blutdruck im ganzen Körper aufrechtzuerhalten. Gleichzeitig dehnen sich die elastischen Fasern bei jedem Pulsschlag aus und ziehen sich wieder zusammen – fast wie ein Gummiband. Diese „Windkesselfunktion“ ist genial, denn sie wandelt den stoßweisen Blutstrom vom Herzen in einen viel gleichmäßigeren Fluss um. Wenn du mehr über die einzelnen Arterien des Körpers erfahren willst, schau dir unseren weiterführenden Artikel an.

Die dicke, elastische Media der Arterien ist kein Zufall. Sie ist eine hochspezialisierte Struktur, die als Druckspeicher und Stoßdämpfer für unser Kreislaufsystem fungiert. Ohne sie könnte der hohe Druck des Herzens niemals bewältigt werden.

Die flexible und anpassungsfähige Venenwand

Ganz anders das Bild bei den Venen. Ihre Wand ist deutlich dünner und hat viel weniger Muskeln. Das Blut fließt hier unter niedrigem Druck und ohne den kräftigen Puls der Arterien. Eine massive Muskelwand zur Druckregulation wäre hier schlicht überflüssig.

Venenwände sind nachgiebiger und dehnbarer. Sie agieren als eine Art Blutspeicher, denn sie können ein riesiges Volumen aufnehmen. Tatsächlich befinden sich zu jedem Zeitpunkt etwa 85 % unseres gesamten Blutvolumens im venösen System.

Dieser strukturelle Unterschied hat aber auch seine Schattenseiten, die klinisch relevant sind. Die dünnere Wand und der langsamere Blutfluss machen Venen anfälliger für die Bildung von Blutgerinnseln (Thrombosen). In Deutschland erleiden jedes Jahr rund 100.000 Menschen eine Venenthrombose, und die Dunkelziffer liegt vermutlich weitaus höher. Der Aufbau der Gefäßwände legt also direkt fest, für welche Krankheiten ein Gefäßtyp besonders anfällig ist.

Die unterschiedlichen Rollen im Blutkreislauf

Arterien und Venen sind zwar Partner im Transportsystem unseres Körpers, aber sie spielen grundverschiedene Rollen. Stell dir die Arterien als ein Hochdrucksystem vor, angetrieben vom kraftvollen Motor unseres Herzens. Die Venen hingegen bilden ein Niederdrucksystem, das das Blut wieder einsammeln muss – oft sogar gegen die Schwerkraft und ohne den direkten "Anschub" des Herzens.

Dieser fundamentale Unterschied zwischen Arterie und Vene prägt die gesamte Dynamik des Blutflusses. Während das Blut in den Arterien quasi passiv durch den Herzschlag vorangetrieben wird, ist der Rückfluss in den Venen ein viel komplexerer Prozess, der auf ein paar clevere Tricks angewiesen ist.

Das arterielle Hochdrucksystem

Der Blutfluss in den Arterien ist direkt an den Rhythmus des Herzens gekoppelt. Mit jeder Kontraktion des Herzmuskels, der Systole, schießt eine Welle Blut unter hohem Druck in die Aorta und von dort weiter in die kleineren Arterien. Dieser Druck ist stark genug, um das Blut bis in die winzigsten Kapillaren in den entlegensten Winkeln des Körpers zu befördern.

Die dicken, elastischen Wände der Arterien helfen dabei, diesen Druck aufrechtzuerhalten und den Blutstrom gleichmäßiger zu machen. Sie dehnen sich bei jedem Herzschlag aus und ziehen sich wieder zusammen. Das wandelt den pulsierenden Ausstoß des Herzens in einen kontinuierlicheren Fluss um. Zusätzliche Hilfsmittel wie Klappen sind hier überflüssig – die reine Pumpkraft des Herzens erledigt den Job.

Das venöse Niederdrucksystem und seine cleveren Helfer

Im venösen System sieht die Sache komplett anders aus. Bis das Blut die Venen erreicht, ist der anfängliche Druck des Herzschlags so gut wie verpufft. Vor allem in den Beinen muss das Blut nun einen langen Weg zurück zum Herzen antreten, und das direkt gegen die Schwerkraft. Ohne Unterstützung würde es einfach nach unten sacken.

Hier kommen zwei geniale Mechanismen ins Spiel:

- Die Venenklappen als Einwegventile: Die meisten Venen, besonders in Armen und Beinen, sind mit kleinen, taschenartigen Klappen ausgestattet. Du kannst sie dir wie Einwegventile vorstellen: Sie lassen das Blut nur in Richtung Herz passieren und schlagen sofort zu, wenn es versucht, zurückzufließen.

- Die Muskelpumpe: Unsere Venen in den Gliedmaßen liegen oft tief zwischen großen Muskelgruppen. Jedes Mal, wenn du diese Muskeln anspannst – zum Beispiel beim Gehen – werden die Venen sanft zusammengedrückt. Dieser Druck schiebt das Blut eine Etage höher, bis zur nächsten Venenklappe, die dann ein Zurückfließen verhindert.

Der venöse Rückfluss ist kein passiver Vorgang. Er ist ein aktives Zusammenspiel aus Venenklappen und Muskelbewegung. Genau deshalb ist regelmäßige Bewegung so entscheidend für gesunde Venen – sie ist quasi der Motor des venösen Kreislaufs.

Wie anfällig dieses System ist, zeigen die bekannten Venenleiden. Während Arterien keine Klappen benötigen, sind die Venen auf sie angewiesen. Schätzungen zufolge zeigen über 60 Prozent der Erwachsenen Anzeichen einer Venenerkrankung, wie Krampfadern oder Besenreiser. Im Gegensatz dazu stehen arterielle Erkrankungen wie die periphere arterielle Verschlusskrankheit (pAVK), die durch Verengungen entstehen und etwa 10 bis 20 Prozent der Menschen über 60 Jahren betreffen.

Das Zusammenspiel von arteriellem und venösem System bildet den geschlossenen Kreislauf, der unseren Körper am Laufen hält. Wenn du noch tiefer eintauchen möchtest, wie diese beiden Systeme perfekt zusammenarbeiten, schau doch mal in unseren Artikel, der den Blutkreislauf einfach erklärt.

Typische Erkrankungen von Arterien und Venen

Die tiefgreifenden Unterschiede in Aufbau und Funktion von Arterien und Venen sorgen dafür, dass sie von ganz unterschiedlichen Krankheiten heimgesucht werden. Man könnte sagen: Arterienleiden sind meist Probleme des Hochdrucksystems, während venöse Beschwerden typischerweise im Niederdrucksystem entstehen.

Der Unterschied zwischen Arterie und Vene wird hier also klinisch greifbar. Die Arterien müssen dem konstanten, hohen Druck und dem pulsierenden Blutfluss standhalten, was sie anfällig für Verschleiß und Verengungen macht. Venen hingegen kämpfen eher mit den Tücken des langsamen Rückflusses und der Schwerkraft.

Arterielle Erkrankungen im Fokus

Wenn es um Arterien geht, rückt ein Krankheitsbild unweigerlich in den Mittelpunkt: die Arteriosklerose, umgangssprachlich oft als „Arterienverkalkung“ bezeichnet. Dabei kommt es zu Ablagerungen von Blutfetten, Kalk und Entzündungszellen in der innersten Wandschicht, der Intima.

Diese sogenannten Plaques führen dazu, dass die Arterien langsam aber sicher enger werden. Die einst flexible, muskulöse Arterienwand verliert ihre Elastizität und wird starr. Das kann dramatische Folgen haben:

- Periphere arterielle Verschlusskrankheit (pAVK): Hier sind vor allem die Arterien der Beine betroffen. Die mangelnde Durchblutung führt zu Schmerzen beim Gehen – die berüchtigte „Schaufensterkrankheit“.

- Aneurysma: Der unaufhörlich hohe Druck kann eine geschwächte Stelle in der Arterienwand ausbeulen und eine gefährliche Aussackung formen. Reißt ein solches Aneurysma, beispielsweise in der Hauptschlagader (Aorta), besteht akute Lebensgefahr.

Venöse Erkrankungen im Fokus

Venenleiden entstehen aus einem völlig anderen Grund. Hier sind nicht Druck oder Verkalkung das Problem, sondern die reine Mechanik des Blutrückflusses zum Herzen. Wenn die Venenklappen schlappmachen oder die Venenwände ausleiern, versackt das Blut förmlich in den Beinen.

Der entscheidende Gegenspieler bei vielen Venenleiden ist die Schwerkraft. Ein schwaches Bindegewebe oder eine ineffiziente Muskelpumpe überlasten die Venenklappen. Das Ergebnis: Das Blut sackt nach unten, anstatt zielstrebig zum Herzen zurückzufließen.

Die Krankheitsbilder, die daraus entstehen, sind weit verbreitet und vielen bekannt:

- Krampfadern (Varikosis): Das sind die typischen erweiterten, geschlängelten Venen, meist an den Beinen, in denen das Blut gestaut ist. Sie sind weit mehr als nur ein kosmetisches Ärgernis und können Schmerzen, Schwellungen und sogar Hautveränderungen verursachen.

- Tiefe Venenthrombose (TVT): Hier bildet sich ein Blutgerinnsel (ein Thrombus) in den tief liegenden Beinvenen. Das Gerinnsel blockiert den Blutfluss und kann zur lebensgefährlichen Lungenembolie werden, wenn es sich löst und in die Lunge wandert. Eine besondere und ernste Form ist die Entstehung eines Gerinnsels in den Hirnvenen. Wenn du mehr über die Hintergründe und die Behandlung einer Thrombose im Gehirn erfahren willst, haben wir alle wichtigen Infos in unserem Detailartikel für dich zusammengefasst.

Die nachfolgende Tabelle zeigt die typischen Krankheitsbilder noch einmal im direkten Vergleich und macht deutlich, wie eng sie mit dem jeweiligen Gefäßtyp zusammenhängen.

Vergleich typischer Erkrankungen von Arterien und Venen

Diese Tabelle vergleicht häufige Erkrankungen von Arterien und Venen hinsichtlich ihrer Ursache, Symptome und des betroffenen Gefäßtyps.

| Krankheitsbild | Betroffener Gefäßtyp | Hauptursache | Typische Symptome |

|---|---|---|---|

| Arteriosklerose / pAVK | Arterie | Plaques (Verkalkung), Verengung der Gefäße | Schmerzen bei Belastung (z. B. Gehen), Kältegefühl |

| Aneurysma | Arterie | Wandschwäche durch hohen Druck | Oft symptomlos bis zur Ruptur, dann starke Schmerzen |

| Krampfadern (Varikosis) | Vene | Schwache Venenklappen, Venenwanderweiterung | Sichtbare, geschlängelte Venen, Schweregefühl, Schwellung |

| Tiefe Venenthrombose (TVT) | Vene | Blutgerinnsel durch verlangsamten Blutfluss | Schwellung, Schmerz und Rötung eines Beins |

Wie man sieht, sind die Pathologien so unterschiedlich wie die Gefäße selbst. Während bei Arterien die strukturelle Integrität im Vordergrund steht, geht es bei den Venen primär um die funktionale Mechanik des Rücktransports.

Ein Blick ins Innere: Moderne Diagnose- und Behandlungsansätze

Der theoretische Unterschied zwischen Arterie und Vene wird erst in der medizinischen Praxis richtig greifbar. Wenn der Verdacht auf eine Gefäßerkrankung im Raum steht, müssen Ärzte genau wissen, wo das Problem liegt: im Hochdruck- oder im Niederdrucksystem. Dafür gibt es heute ausgefeilte Techniken, die den Blutfluss und die Struktur der Gefäße bis ins Detail sichtbar machen.

Eines der wichtigsten Werkzeuge hierfür ist die Ultraschalluntersuchung, allen voran die Doppler- und Duplexsonographie. Diese Methode ist komplett schmerz- und strahlenfrei und macht den Blutfluss im wahrsten Sinne des Wortes hör- und sichtbar. Sie ist der unangefochtene Goldstandard, wenn es um Venenleiden wie Thrombosen oder Krampfadern geht, da sie den Blutrückfluss und die Funktion der Venenklappen präzise aufzeigt.

Diagnostik: Blutfluss und Struktur sichtbar machen

Die Duplexsonographie ist dabei besonders clever, denn sie kombiniert das klassische Ultraschallbild, das die Anatomie der Gefäße zeigt, mit der Doppler-Technik. Letztere misst die Geschwindigkeit und die Richtung, in die das Blut strömt. Oft wird das Ganze farblich dargestellt: Blut, das zum Schallkopf hinfließt (typischerweise venös), erscheint blau, während Blut, das vom Schallkopf wegströmt (meist arteriell), rot eingefärbt wird. So lassen sich Engstellen, Verschlüsse oder undichte Klappen oft auf den ersten Blick erkennen.

Wenn es aber um eine noch genauere Analyse der Arterien geht, muss man manchmal zu invasiveren Methoden greifen:

- Angiographie: Hier wird ein Kontrastmittel direkt in eine Arterie gespritzt. Unter Röntgenkontrolle lässt sich der genaue Verlauf des Gefäßes verfolgen. Dieses Verfahren ist ideal, um Engstellen oder Aneurysmen millimetergenau zu lokalisieren, zum Beispiel vor einer geplanten Operation.

- Phlebographie: Das ist sozusagen das venöse Gegenstück zur Angiographie, bei dem das Kontrastmittel in eine Vene gespritzt wird. Heutzutage kommt es aber seltener zum Einsatz, weil die Duplexsonographie in den meisten Fällen schon alle nötigen Informationen liefert.

Die Wahl des Verfahrens hängt also ganz klar vom Verdacht ab. Bei einer vermuteten Venenthrombose ist die schnelle und unkomplizierte Duplexsonographie das Mittel der ersten Wahl. Geht es aber um die exakte Planung eines Eingriffs an einer stark verkalkten Arterie, liefert die Angiographie oft die detailliertesten Bilder, die für den Chirurgen entscheidend sind.

Gezielte Therapien für Arterien und Venen

Genauso wie die Diagnose unterscheiden sich auch die Behandlungsstrategien fundamental. Venöse Probleme, die ja meist auf einem gestörten Blutrückfluss beruhen, werden oft konservativ angegangen. Die absolute Basis ist hier die Kompressionstherapie mit speziellen Strümpfen oder Verbänden. Sie übt von außen einen gezielten Druck auf die Venen aus, unterstützt damit die Muskelpumpe und verbessert die Funktion der Venenklappen.

Arterielle Erkrankungen wie die Arteriosklerose brauchen hingegen oft einen medikamentösen oder interventionellen Ansatz. Medikamente zur Blutdruck- und Cholesterinsenkung oder zur Blutverdünnung sind hier essenziell, um das Fortschreiten der Krankheit zu bremsen. Bei fortgeschrittenen Verengungen kommen minimalinvasive Verfahren wie die Angioplastie zum Einsatz. Dabei wird ein winziger Ballon in die Engstelle geschoben, aufgeblasen und oft durch einen Stent stabilisiert. Als letzte Option bleibt die klassische Bypass-Operation, bei der die Engstelle mithilfe eines körpereigenen Gefäßes oder einer Prothese einfach umgangen wird.

Häufig gestellte Fragen zu Arterien und Venen

Nachdem wir uns den Aufbau, die Funktion und die typischen Krankheitsbilder von Arterien und Venen genauer angesehen haben, bleiben im Alltag oft noch ein paar ganz konkrete Fragen offen. Hier bekommst du kurze und knackige Antworten auf die häufigsten Unklarheiten und eine kleine Zusammenfassung der wichtigsten Punkte.

Kann man Arterien und Venen mit bloßem Auge unterscheiden?

Ja, das geht tatsächlich – aber eigentlich nur bei den Venen. Viele Venen, gerade an den Armen, Händen und Beinen, liegen direkt unter der Hautoberfläche. Du kannst sie gut als bläuliche Linien erkennen. Das liegt an ihren dünneren Wänden und ihrer oberflächlichen Lage.

Arterien hingegen verstecken sich fast immer tiefer im Gewebe. Sie sind von Muskeln und Bindegewebe gut geschützt und deshalb von außen unsichtbar.

Ein alter Mythos hält sich hartnäckig: dass venöses Blut blau sei. In Wahrheit ist es einfach nur dunkelrot. Der bläuliche Schimmer entsteht, weil das Licht durch die Hautschichten gebrochen wird – und dabei wird rotes Licht stärker geschluckt als blaues.

Warum wird Blut immer aus der Vene entnommen?

Für die Blutabnahme wird fast immer eine Vene in der Armbeuge gewählt. Der Hauptgrund dafür ist ganz einfach der Druck. In Venen herrscht ein sehr niedriger Blutdruck, was die ganze Prozedur unkompliziert und sicher macht. Die dünne, flexible Venenwand lässt sich leicht durchstechen, und die kleine Wunde verschließt sich danach schnell von selbst.

Eine Blutentnahme aus einer Arterie wäre eine ganz andere Hausnummer – deutlich komplizierter und auch riskanter.

- Höherer Druck: Der starke, pulsierende Druck würde zu einer kräftigeren Blutung führen, die man nur schwer stoppen kann.

- Schmerzhafter: Arterien sind von deutlich mehr Nervenfasern umgeben. Das macht den Stich unangenehmer.

- Schwieriger zu treffen: Da Arterien tiefer im Körper liegen, sind sie für eine Punktion viel schwerer zu erreichen.

Eine arterielle Blutentnahme kommt nur bei ganz speziellen Tests vor, zum Beispiel bei einer Blutgasanalyse. Nur so lässt sich der Sauerstoffgehalt des Blutes direkt auf seinem Weg vom Herzen messen.

Was ist der Unterschied zwischen großem und kleinem Kreislauf?

Der Unterschied zwischen Arterie und Vene ist untrennbar mit den beiden großen Blutkreisläufen verbunden. Beide arbeiten Hand in Hand, haben aber völlig unterschiedliche Aufgaben.

Der große Kreislauf (Körperkreislauf):

Stell dir vor, die linke Herzhälfte pumpt sauerstoffreiches, hellrotes Blut mit voller Kraft über die Hauptschlagader (Aorta) in die Arterien. Von dort verteilt es sich im gesamten Körper. In den Organen und Geweben wird dann der Sauerstoff abgegeben und Kohlendioxid eingesammelt. Das nun sauerstoffarme, dunkelrote Blut fließt gemütlich über die Venen zurück zur rechten Herzhälfte.

Der kleine Kreislauf (Lungenkreislauf):

Jetzt ist die rechte Herzhälfte dran. Sie pumpt das sauerstoffarme Blut über die Lungenarterie direkt in die Lunge. Hier passiert der Gasaustausch: Kohlendioxid wird ausgeatmet, frischer Sauerstoff eingeatmet. Das jetzt wieder hellrote, sauerstoffreiche Blut kehrt über die Lungenvenen zur linken Herzhälfte zurück. Von dort startet der große Kreislauf von Neuem. Die Rollen sind hier also genau vertauscht: Die Arterie transportiert sauerstoffarmes, die Vene sauerstoffreiches Blut.

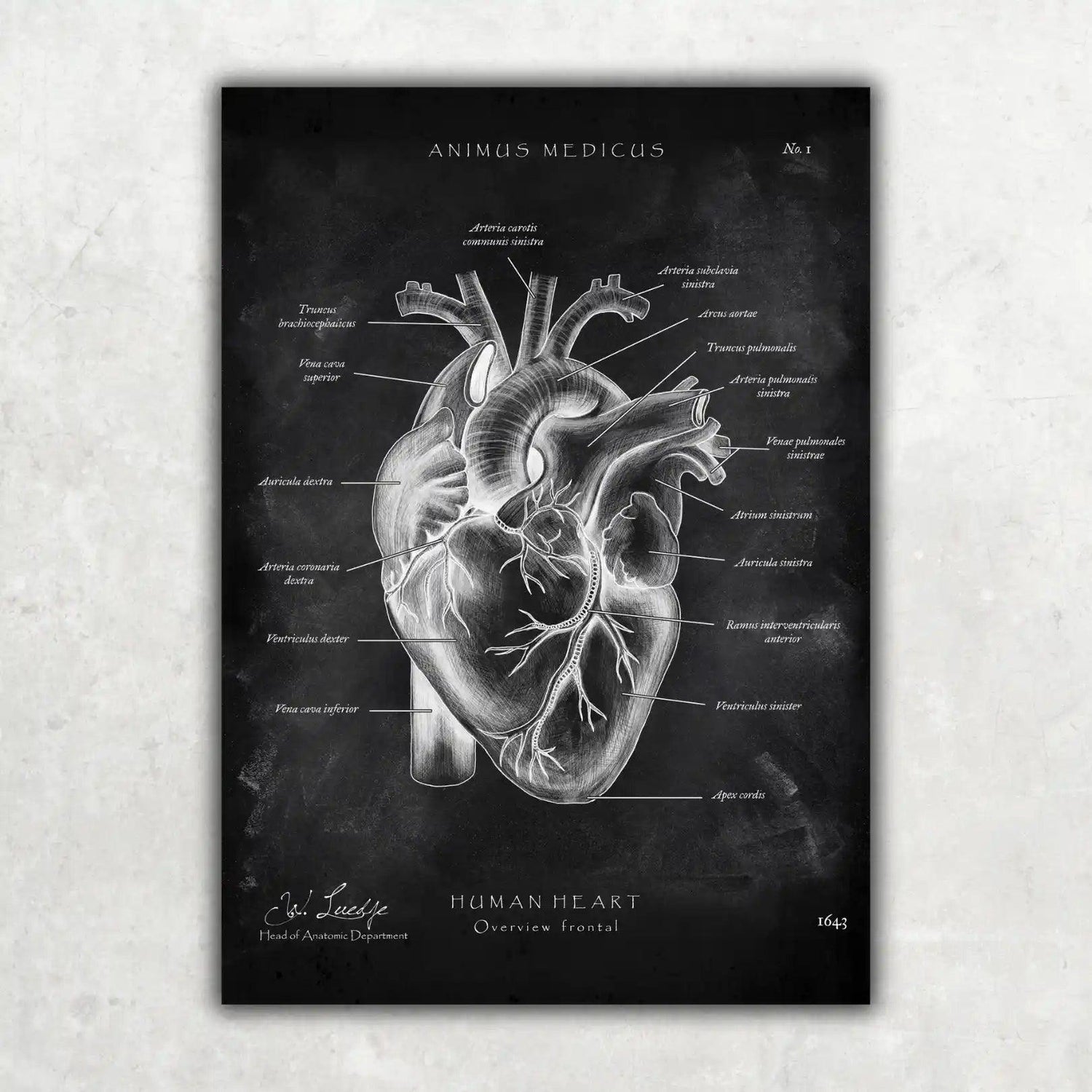

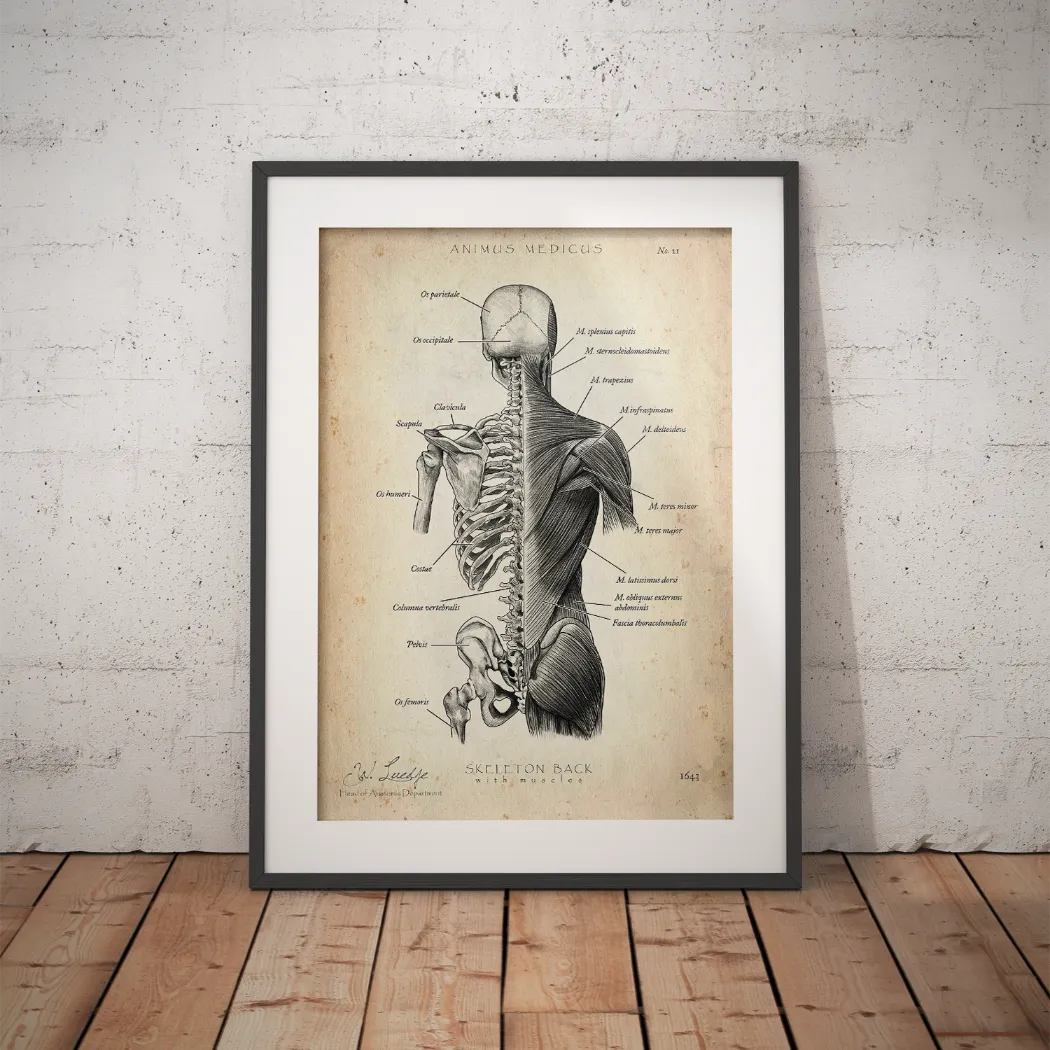

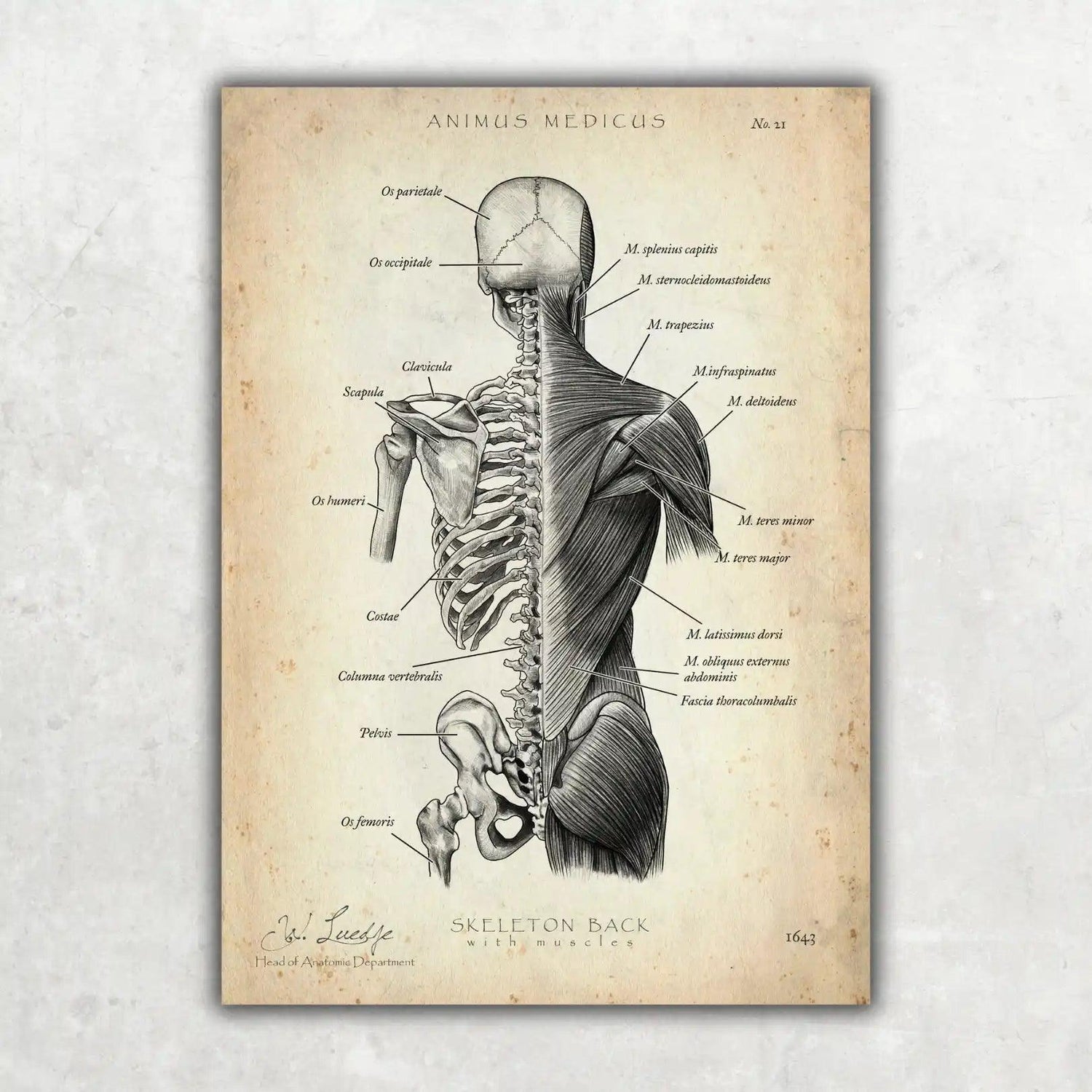

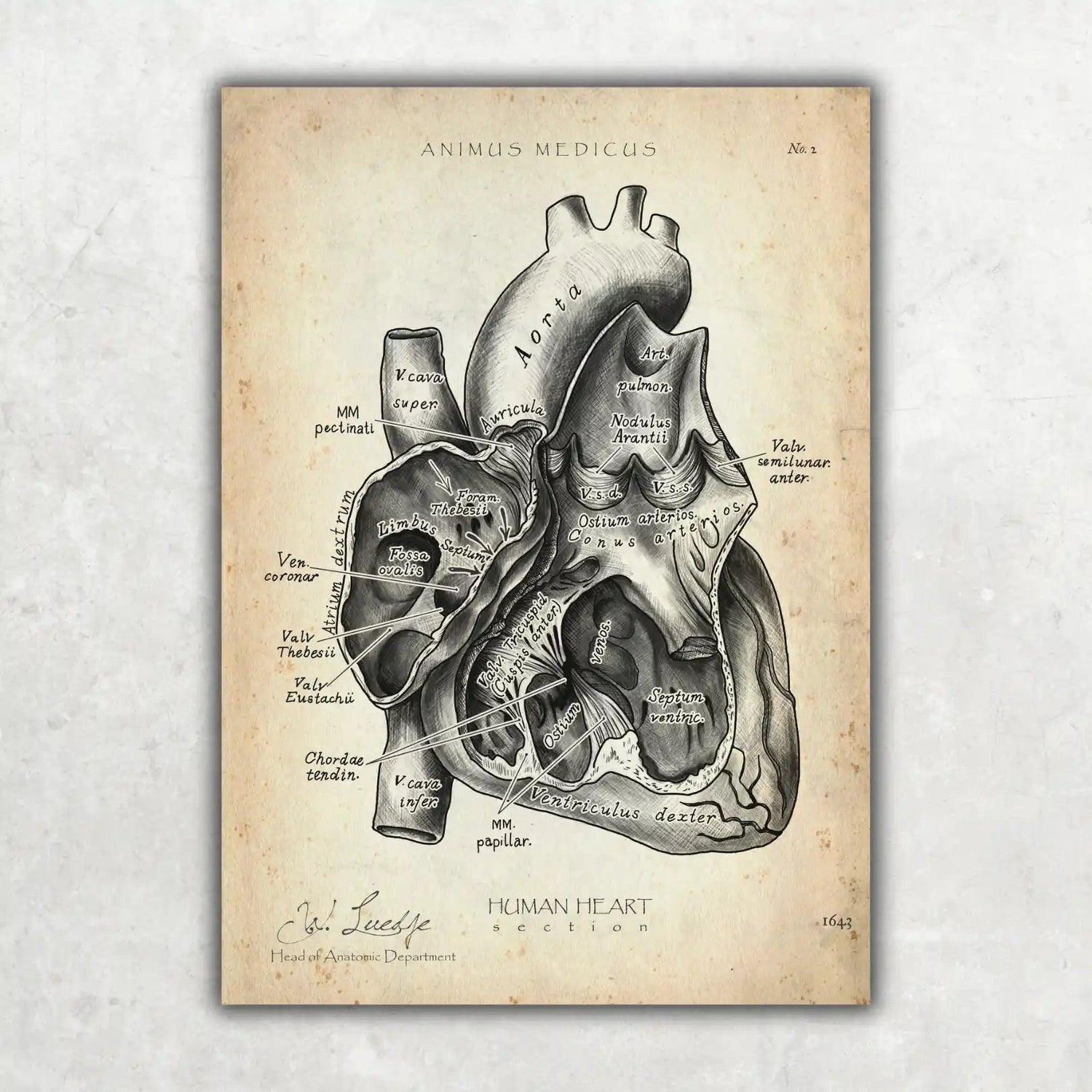

Möchtest du die faszinierende Anatomie des menschlichen Körpers nicht nur verstehen, sondern auch sehen? Bei Animus Medicus verwandeln wir komplexe medizinische Strukturen in wunderschöne Kunstwerke. Entdecke unsere hochwertigen Anatomie-Poster im Vintage-Stil und bringe die Schönheit der Wissenschaft in deine Räume. Schau dich jetzt in unserem Shop um und finde dein Lieblingsmotiv