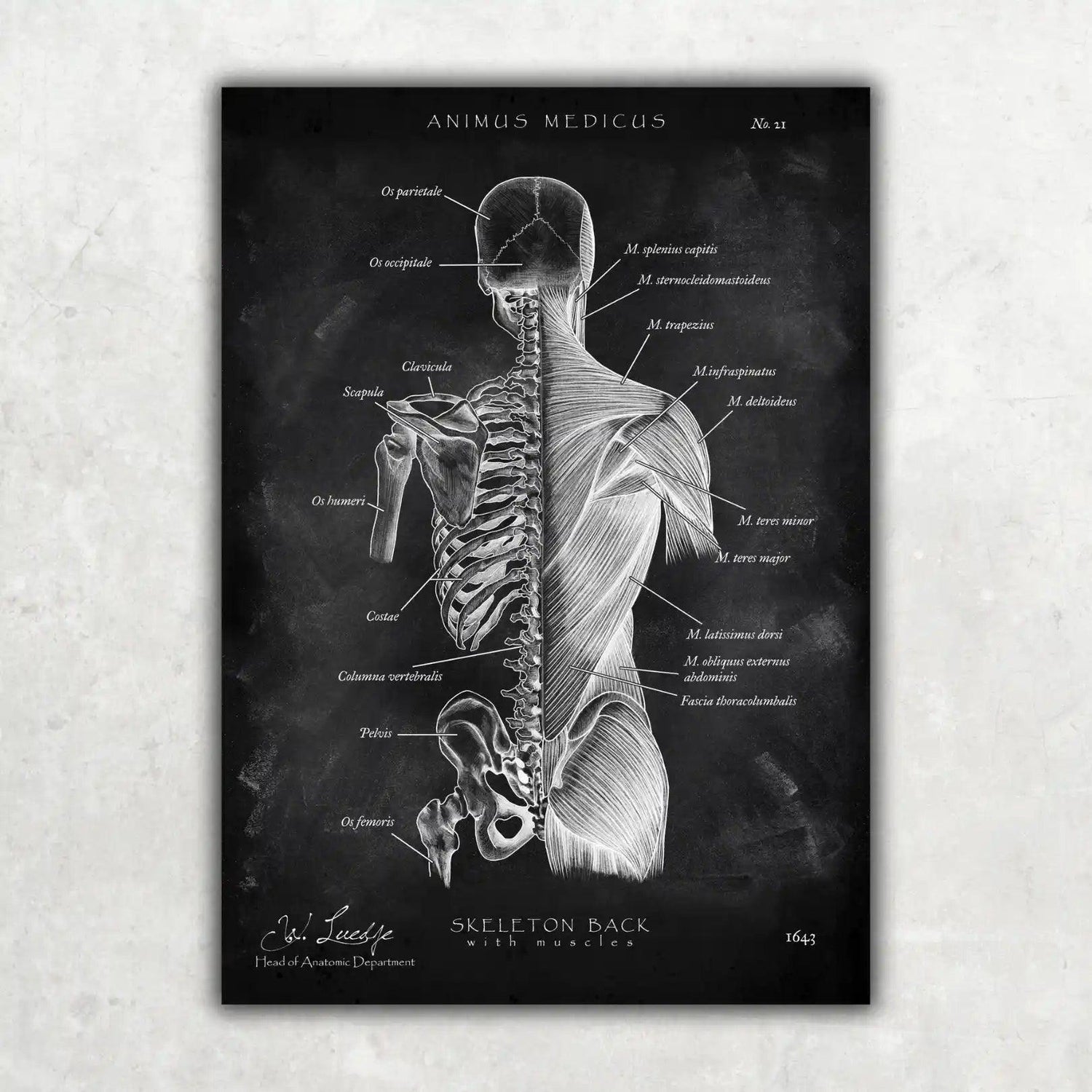

Mensch Anatomie Innere Organe: Verständliche Übersicht

Wenn wir von der Anatomie der inneren Organe des Menschen sprechen, meinen wir all die lebenswichtigen Helfer, die in unserer Brust- und Bauchhöhle verborgen liegen. Sie sind die stillen Arbeiter, die in perfekt abgestimmten Teams – den Organsystemen – dafür sorgen, dass alles läuft: Atmung, Verdauung, Kreislauf und vieles mehr. Ohne sie wäre unser Überleben schlicht unmöglich.

Was sind innere Organe und warum sind sie so wichtig?

Man kann sich den menschlichen Körper wie ein unglaublich komplexes und perfekt eingespieltes Orchester vorstellen. Jedes innere Organ ist dabei ein Instrument, das seine ganz eigene Melodie spielt, aber erst im Zusammenspiel mit allen anderen entsteht die Symphonie des Lebens. Fällt nur ein einziges Instrument aus, gerät das ganze Stück ins Wanken.

Die Anatomie unserer inneren Organe ist weit mehr als nur eine trockene Auflistung von Körperteilen; sie ist die eigentliche Grundlage unserer Gesundheit und unseres Wohlbefindens. In jeder Sekunde laufen Tausende von Prozessen ab, gesteuert von diesen verborgenen Helden. Der unermüdliche Herzschlag, der das Blut durch den Körper pumpt, die Nieren, die unauffällig Giftstoffe filtern – alles greift präzise ineinander.

Die grundlegenden Organsysteme im Überblick

Um diese Komplexität besser zu verstehen, fassen Anatomen die inneren Organe in funktionale Gruppen zusammen, die sogenannten Organsysteme. Man kann sie als hoch spezialisierte Abteilungen betrachten, die jeweils für einen bestimmten Aufgabenbereich zuständig sind.

Zu den wichtigsten gehören:

- Das Herz-Kreislauf-System: Unser internes Transportnetzwerk mit dem Herzen als unermüdlichem Motor.

- Das Atmungssystem: Hier spielt die Lunge die Hauptrolle und sorgt für den lebenswichtigen Gasaustausch.

- Das Verdauungssystem: Ein Team aus Magen, Darm und Leber, das die Energie aus unserer Nahrung gewinnt.

- Das Urogenitalsystem: Die Nieren und Harnwege bilden die Kläranlage des Körpers, die filtert und ausscheidet.

Der Begriff „innere Organe“ bezeichnet also all die lebenswichtigen Organe im Brust- und Bauchraum, die als Teil dieser Systeme funktionieren. Herz, Lunge, Leber, Nieren und Darm sind dabei nur einige der prominentesten Vertreter. Wer tiefer in die Materie einsteigen möchte, findet auf der entsprechenden Wikipedia-Seite eine detaillierte Definition und Funktionsbeschreibung.

Jedes einzelne Organ hat eine hochspezialisierte Aufgabe. Seine wahre Stärke entfaltet es aber erst im Zusammenspiel mit den anderen. Dieses vernetzte System ist es, was den Körper am Leben erhält.

Ein grundlegendes Verständnis für diese verborgenen Komponenten ist der erste Schritt, um die faszinierende Maschine, die unser Körper ist, wirklich wertzuschätzen. Dieser Beitrag soll eine Art Landkarte sein, mit der du die Welt der inneren Organe und ihre Anatomie entdecken kannst.

Das lebenswichtige Duo im Brustkorb: Herz und Lunge

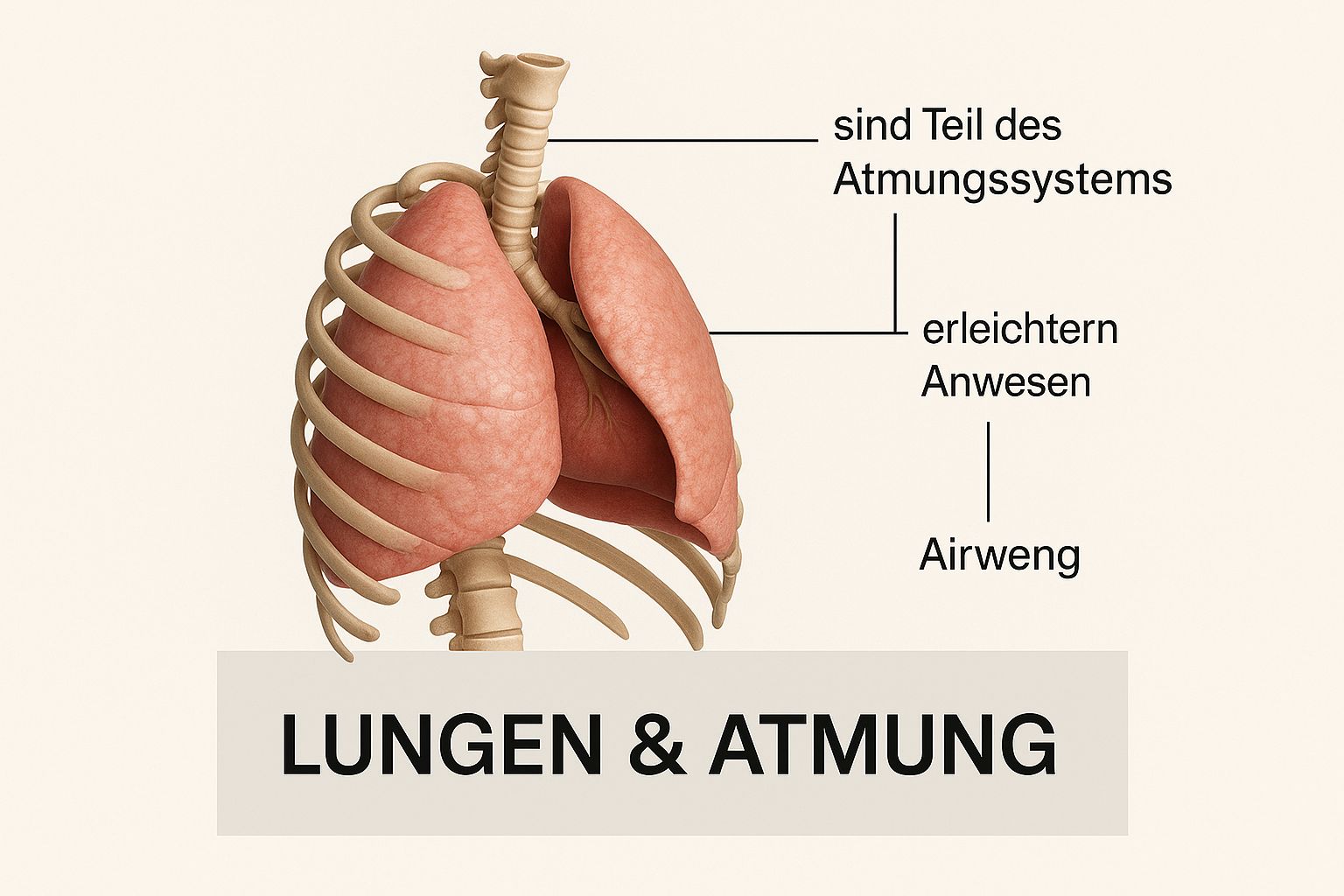

Tief im Brustkorb, gut geschützt hinter den Rippen, arbeitet ein unschlagbares Team: Herz und Lunge. Man kann sie sich wirklich als das dynamische Duo vorstellen, das den Motor unseres Körpers am Laufen hält. Das Herz ist dabei die unermüdliche Pumpe, die pausenlos schuftet, während die Lunge die lebenswichtige Tankstelle darstellt.

Mit jedem einzelnen Atemzug versorgt die Lunge unseren Körper mit frischem Sauerstoff und entsorgt gleichzeitig das „Abfallprodukt“ Kohlendioxid. Ohne diesen ständigen Nachschub würde jede Zelle unseres Körpers innerhalb von Minuten ihre Arbeit einstellen. Es ist ein perfekt abgestimmtes System.

Diese Grafik verdeutlicht die zentrale Rolle der Lunge in unserem Atmungssystem, dem Ort, an dem der alles entscheidende Gasaustausch stattfindet.

Man sieht hier sehr schön, wie sich die Lungenflügel ausdehnen, um Luft aufzunehmen – die Grundlage für die Sauerstoffanreicherung unseres Blutes. Genau diese enge Verbindung zum Herzen ist der Kern der menschlichen Anatomie der inneren Organe.

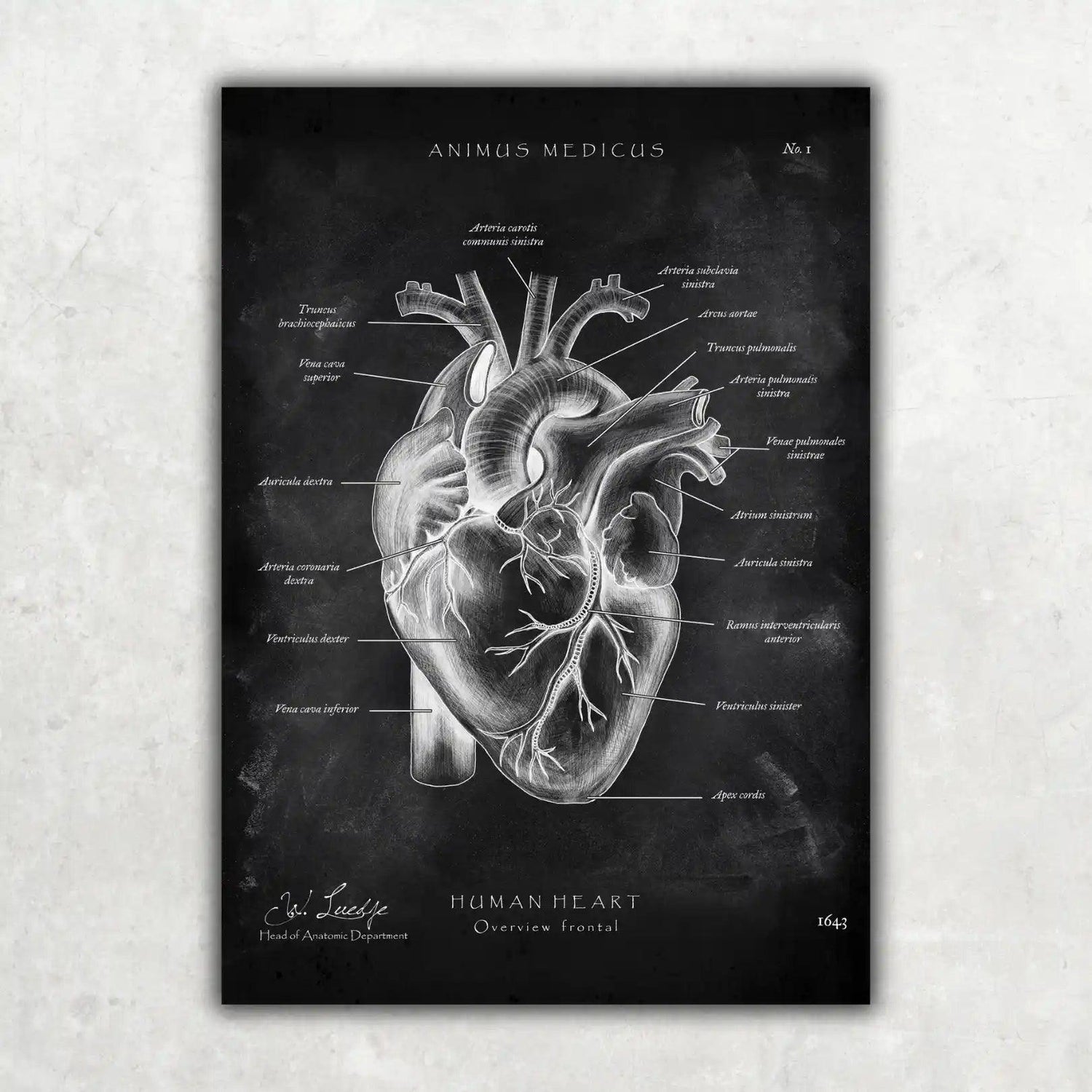

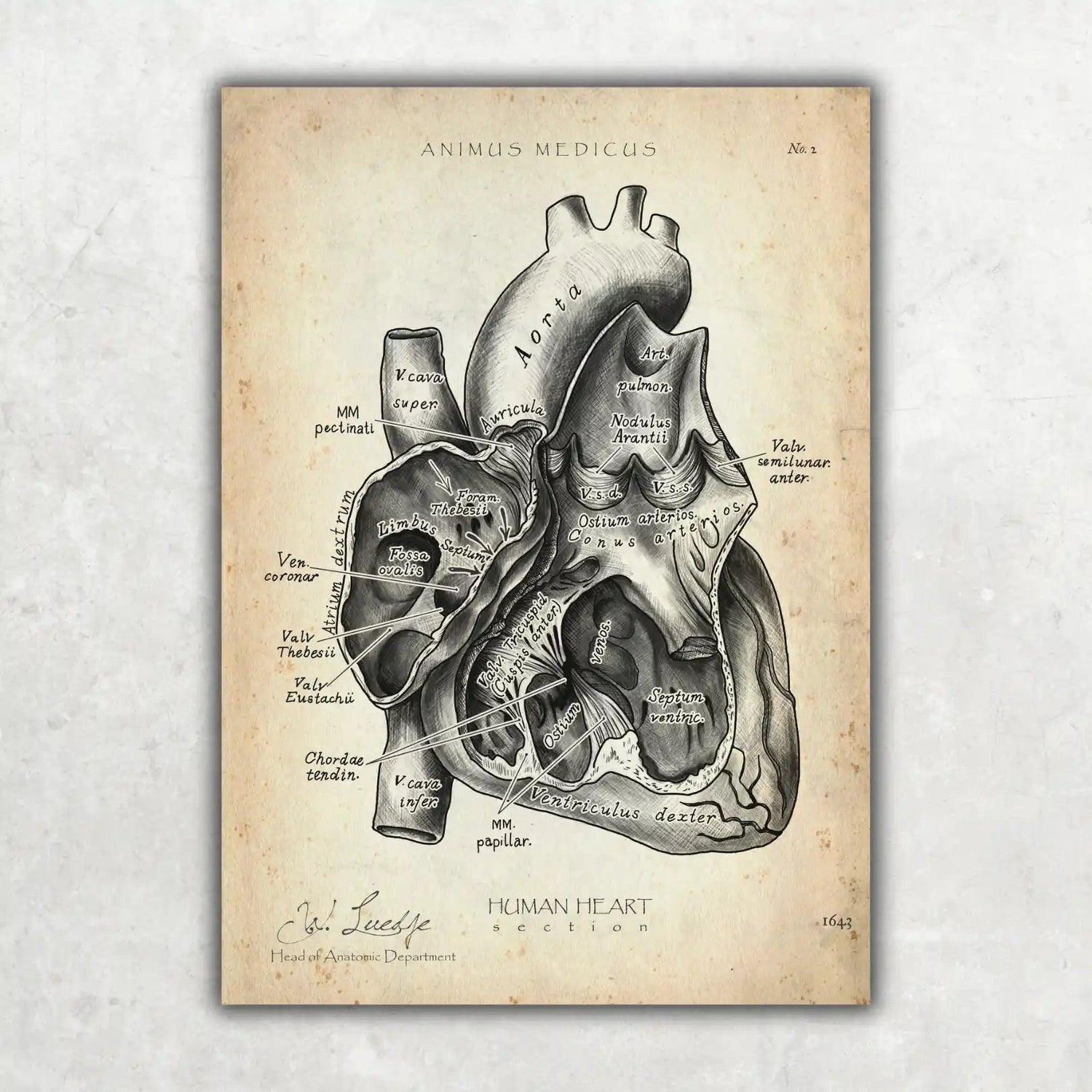

Das Herz als zentraler Verteiler

Unser Herz ist ein beeindruckender, etwa faustgroßer Hohlmuskel, der im Schnitt rund 100.000 Mal pro Tag schlägt. Seine Hauptaufgabe ist es, das Blut durch zwei getrennte, aber eng miteinander verbundene Kreisläufe zu pumpen. Man kann es sich wie einen hochkomplexen Verkehrsknotenpunkt vorstellen, der den gesamten Blutfluss im Körper lenkt.

- Der kleine Kreislauf (Lungenkreislauf): Hier pumpt das Herz sauerstoffarmes Blut direkt zur Lunge. Dort gibt das Blut Kohlendioxid ab und tankt frischen Sauerstoff auf. Es ist quasi ein kurzer Boxenstopp zur Auffrischung.

- Der große Kreislauf (Körperkreislauf): Das frisch aufgetankte, sauerstoffreiche Blut strömt von der Lunge zurück zum Herzen. Von hier aus wird es kraftvoll in den gesamten Körper gepumpt, um jede einzelne Zelle zu versorgen – vom Gehirn bis in die Zehenspitzen.

Dieser unaufhörliche Zyklus stellt sicher, dass alle Organe genau die Energie bekommen, die sie für ihre vielfältigen Aufgaben brauchen. Eine Störung in diesem fein justierten System hat deshalb sofort weitreichende Folgen.

Die Zusammenarbeit von Herz und Lunge ist ein Paradebeispiel für die Effizienz unserer inneren Organe. Das eine kann ohne das andere nicht überleben – sie sind in ihrer Funktion untrennbar miteinander verbunden.

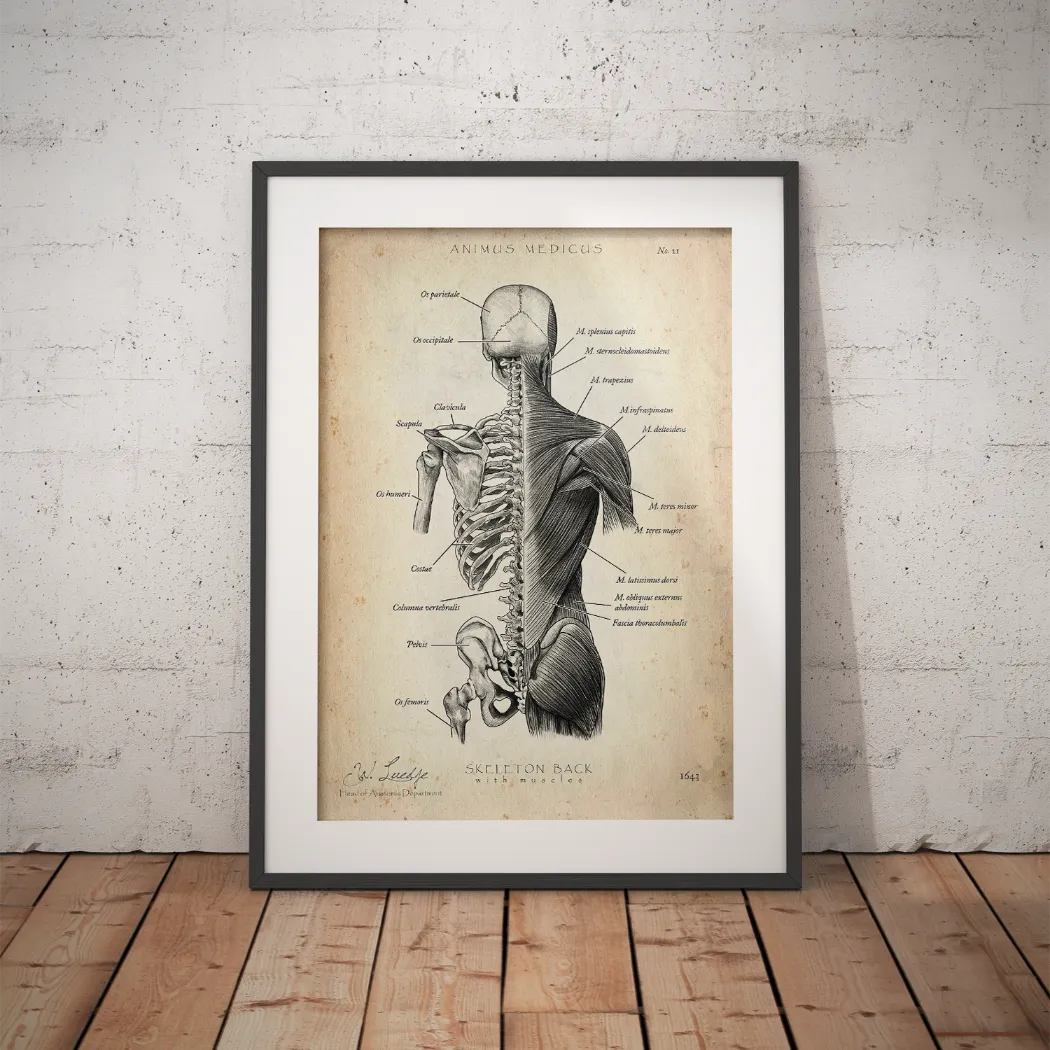

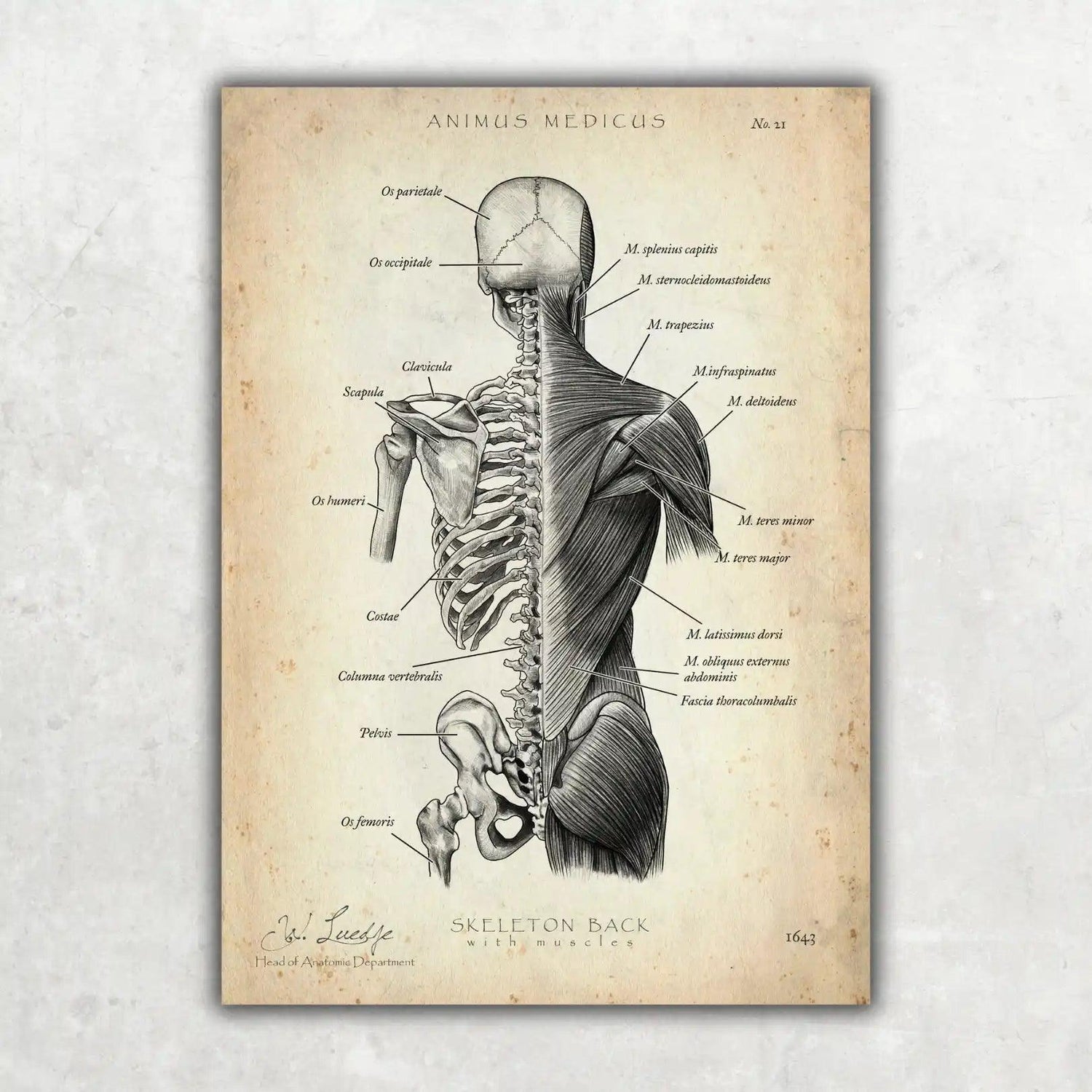

Die Lunge als Atmungszentrum

Die Lunge selbst ist ein Wunderwerk der Natur. Sie besteht aus einem weit verzweigten System von Bronchien, die sich wie die Äste eines Baumes immer weiter aufteilen und schließlich in winzigen Lungenbläschen, den Alveolen, enden. Würde man die gesamte Oberfläche all dieser Lungenbläschen ausbreiten, käme man auf eine Fläche von über 100 Quadratmetern – das entspricht ungefähr der Größe eines Tennisplatzes!

Diese riesige Oberfläche ist absolut notwendig, um einen schnellen und effizienten Gasaustausch zu gewährleisten. Hier diffundiert der Sauerstoff aus der eingeatmeten Luft ins Blut, während gleichzeitig Kohlendioxid aus dem Blut in die Alveolen übertritt, um ausgeatmet zu werden. Wenn Sie noch tiefer in die Anatomie der Lunge eintauchen möchten, finden Sie in unserem weiterführenden Artikel viele spannende Details über die faszinierende Lungenanatomie.

Die enge Verknüpfung von Herz und Lunge zeigt, wie präzise unsere inneren Organe aufeinander abgestimmt sind. Eine Erkrankung der Lunge, wie zum Beispiel Asthma oder eine Lungenentzündung, beeinträchtigt sofort die Sauerstoffversorgung und zwingt das Herz, härter zu arbeiten. Umgekehrt kann eine Herzschwäche dazu führen, dass sich Flüssigkeit in der Lunge staut, was das Atmen wiederum erschwert. Ein echtes Team also, bei dem jeder auf den anderen angewiesen ist.

Die Chemiefabrik des Körpers: Leber, Galle und Bauchspeicheldrüse

Während Herz und Lunge quasi die Logistik und Versorgung übernehmen, arbeitet im oberen Bauchraum ein weiteres, unschlagbares Trio: Leber, Gallenblase und Bauchspeicheldrüse. Diese Organe sind das biochemische Herzstück unseres Körpers. Man kann sie sich gut als eine hochspezialisierte Chemiefabrik vorstellen, die pausenlos daran tüftelt, unsere Nahrung in verwertbare Bausteine zu zerlegen und gleichzeitig für Ordnung zu sorgen.

Die Anatomie dieser inneren Organe ist perfekt auf ihre komplexen Aufgaben abgestimmt. Sie arbeiten Hand in Hand, um die Verdauung zu steuern, den Stoffwechsel zu regulieren und unseren Körper von Schadstoffen zu befreien. Jeder Partner spielt dabei seine ganz eigene, unverzichtbare Rolle.

Leber: Das Multitalent im Oberbauch

Die Leber ist mit einem Gewicht von etwa 1,5 Kilogramm unser größtes Stoffwechselorgan – und ein echtes Multitalent. Sie liegt sicher geschützt im rechten Oberbauch, direkt unter dem Zwerfell, und jongliert mit über 500 lebenswichtigen Funktionen. Stell sie dir als eine clevere Kombination aus moderner Fabrik, Kläranlage und Lagerhalle vor.

Ihre wichtigsten Aufgaben lassen sich gut in drei Bereiche gliedern:

- Produktion: Sie stellt essenzielle Stoffe her, darunter die Gallenflüssigkeit für die Fettverdauung, Albumine für den Flüssigkeitstransport im Blut und Gerinnungsfaktoren, die bei Verletzungen die Blutung stoppen.

- Verarbeitung: Nährstoffe, die aus dem Darm ankommen – Kohlenhydrate, Fette und Eiweiße –, werden hier umgewandelt, clever gespeichert oder bei Bedarf wieder freigesetzt. So sorgt sie für einen konstanten Energiefluss.

- Entgiftung: Die Leber ist unsere zentrale Filterstation. Sie macht schädliche Substanzen wie Alkohol, Medikamentenreste und Stoffwechselabfälle unschädlich, damit unser Körper sie sicher ausscheiden kann.

Ohne die Leber könnte der Körper weder Energie speichern noch Giftstoffe abbauen. Ihre reibungslose Funktion ist die Grundlage für die chemische Balance im gesamten Organismus.

Ihre Fähigkeit, sich selbst zu regenerieren, ist zwar bemerkenswert, aber auch nicht unendlich. Wenn du tiefer eintauchen möchtest und wissen willst, wie die Leber genau funktioniert, findest du in unserem Detailartikel spannende Einblicke in ihre faszinierenden Prozesse.

Gallenblase und Bauchspeicheldrüse: Die wichtigen Helfer

Ganz eng mit der Leber verbunden sind zwei kleinere, aber nicht weniger wichtige Organe: die Gallenblase und die Bauchspeicheldrüse (medizinisch: Pankreas). Sie sind die direkten Zulieferer und Spezialisten im Team.

Die Gallenblase ist ein kleines, birnenförmiges Organ, das sich direkt an die Unterseite der Leber schmiegt. Ihre Aufgabe ist es, die von der Leber produzierte Gallenflüssigkeit zu speichern und einzudicken. Isst du eine fettreiche Mahlzeit, ist das ihr Signal: Sie zieht sich zusammen und gibt die konzentrierte Galle in den Dünndarm ab. Dort zerlegt die Galle Fette in winzige, leichter verdauliche Tröpfchen.

Die Bauchspeicheldrüse wiederum ist eine Meisterin mit einer cleveren Doppelfunktion:

- Exokrine Funktion: Sie produziert einen wahren Cocktail aus Verdauungsenzymen. Diese Enzyme zerlegen Proteine, Fette und Kohlenhydrate im Dünndarm in ihre allerkleinsten Bausteine.

- Endokrine Funktion: Sie stellt lebenswichtige Hormone her, allen voran Insulin und Glukagon. Diese beiden regulieren unseren Blutzuckerspiegel und sorgen dafür, dass unsere Zellen die Energie aus der Nahrung optimal aufnehmen und nutzen können.

Um diese wichtigen Zusammenhänge zu verdeutlichen, hier eine kurze Zusammenfassung:

Übersicht der Verdauungsorgane im Oberbauch

Diese Tabelle fasst die Hauptfunktionen, die Lage und die wichtigsten Aufgaben der Leber, Gallenblase und Bauchspeicheldrüse zusammen.

| Organ | Hauptfunktion | Wichtige Produkte / Sekrete |

|---|---|---|

| Leber | Stoffwechsel, Entgiftung, Produktion | Gallenflüssigkeit, Gerinnungsfaktoren, Albumine |

| Gallenblase | Speicherung & Konzentration der Galle | Konzentrierte Gallenflüssigkeit |

| Bauchspeicheldrüse | Verdauung, Blutzuckerregulation | Verdauungsenzyme, Insulin, Glukagon |

Dieses Trio zeigt wirklich eindrucksvoll, wie die Anatomie der inneren Organe auf maximale Effizienz ausgelegt ist. Die Leber produziert, die Gallenblase lagert und die Bauchspeicheldrüse liefert die passenden Werkzeuge – alles perfekt aufeinander abgestimmt, um die Energieversorgung unseres Körpers zu jedem Zeitpunkt sicherzustellen.

Die Kläranlage des Körpers: Nieren und Harnwege

Nachdem die Leber als Chemiefabrik die grobe Vorarbeit geleistet hat, betritt ein weiteres, hochspezialisiertes Organpaar die Bühne: die Nieren. Man kann sie sich am besten als die hochpräzise arbeitende Kläranlage unseres Körpers vorstellen. Ihr Job ist es, unermüdlich unser Blut zu filtern, Abfallprodukte herauszuziehen und gleichzeitig den empfindlichen Flüssigkeits- und Mineralstoffhaushalt ganz genau auszutarieren.

Die beiden bohnenförmigen Organe liegen gut geschützt im hinteren Bauchraum, jeweils links und rechts neben der Wirbelsäule. Obwohl sie ziemlich klein sind, leisten sie Unglaubliches: Jeden einzelnen Tag strömen bis zu 1.800 Liter Blut durch sie hindurch. Das ist so, als würden sie unser gesamtes Blutvolumen rund 300 Mal pro Tag komplett durchwaschen.

Nephronen: Die mikroskopisch kleinen Arbeitstiere

Wie schaffen die Nieren diese gewaltige Aufgabe? Mithilfe von Millionen winziger Arbeitseinheiten, den Nephronen. Jedes einzelne Nephron funktioniert wie ein mikroskopisch kleiner Hightech-Filter. Es presst zunächst Wasser, Salze und Abfallstoffe wie Harnstoff aus dem Blut heraus.

Und jetzt wird es richtig clever: Im nächsten Schritt holen sich die Nieren fast die gesamte Flüssigkeit und alle wertvollen Stoffe, die der Körper noch benötigt, wieder zurück ins Blut. Übrig bleibt am Ende nur ein hochkonzentriertes Gemisch aus Abfall, Schadstoffen und überschüssigem Wasser – der Urin.

Doch die Nieren sind weit mehr als nur ein Filtersystem. Ihre Bedeutung in der Anatomie der inneren Organe reicht viel tiefer:

- Blutdruckregulation: Sie produzieren Hormone wie Renin, die eine Schlüsselrolle dabei spielen, den Blutdruck stabil zu halten.

- Blutbildung: Sie schütten das Hormon Erythropoetin (EPO) aus, das dem Knochenmark das Signal gibt, neue rote Blutkörperchen zu bilden.

- Starke Knochen: Sie aktivieren Vitamin D in seine wirksame Form. Ohne diesen Schritt könnten wir kein Kalzium für stabile Knochen aufnehmen.

Die Nieren sind wahre Multitalente, die im Stillen arbeiten. Sie reinigen nicht nur unser Blut, sondern greifen auch entscheidend in die Steuerung von Blutdruck, Blutbildung und Knochengesundheit ein.

Die Harnwege als ausgeklügeltes Ableitungssystem

Was die Nieren herausfiltern, muss den Körper natürlich auch sicher verlassen können. An dieser Stelle kommt das System der Harnwege ins Spiel. Die Harnleiter, die Harnblase und die Harnröhre bilden zusammen ein perfekt aufeinander abgestimmtes Ableitungssystem. Der Urin fließt von den Nieren durch die dünnen Harnleiter in die Blase, die als dehnbarer Speicher dient, bis wir sie entleeren.

Die Nieren sind absolut lebenswichtig, aber auch empfindlich. Wie kritisch ihre Funktion ist, zeigt sich, wenn sie ihren Dienst versagen. Nicht ohne Grund waren Nieren im Jahr 2023 mit 1.488 Transplantationen die am häufigsten transplantierten Organe in Deutschland. Diese Zahl macht ihre Bedeutung deutlich. Interessanterweise sind wir aber so ausgestattet, dass ein Mensch auch mit nur einer gesunden Niere gut leben kann. Mehr zu diesem Thema findest du in den aktuellen Statistiken zur Organspende in Deutschland.

Die Reise der Nahrung durch Magen und Darm

Sobald Leber, Galle und Bauchspeicheldrüse ihre wichtigen Verdauungssäfte beigesteuert haben, kann die eigentliche Reise der Nahrung beginnen. Sie führt durch ein kilometerlanges, gewundenes System – ein wahres Meisterwerk der Anatomie der inneren Organe, das nur ein Ziel hat: jeden einzelnen wertvollen Nährstoff aus unserer Nahrung herauszuholen.

Der erste wichtige Stopp auf diesem Weg ist der Magen. Stellen Sie ihn sich am besten wie eine robuste Misch- und Zersetzungskammer vor. Hier landet die Nahrung und wird sofort mit aggressiver Magensäure und starken Enzymen wie Pepsin vermengt.

Dieser chemische Cocktail verfolgt zwei Ziele: Zum einen macht er schädlichen Bakterien den Garaus, zum anderen zerlegt er Proteine in kleinere, leichter verdauliche Bausteine. Kräftige Muskelkontraktionen kneten alles zu einem gleichmäßigen Brei, dem sogenannten Chymus, durch, der dann schubweise an den nächsten Abschnitt weitergereicht wird.

Dünndarm: Das Zentrum der Nährstoffaufnahme

Vom Magen aus wandert der Nahrungsbrei direkt in den Dünndarm – den wahren Helden, wenn es um die Aufnahme von Nährstoffen geht. Er ist zwar „dünn“, aber mit drei bis fünf Metern erstaunlich lang. Seine wahre Superkraft liegt jedoch in seiner inneren Oberfläche.

Diese ist nämlich alles andere als glatt. Unzählige Falten, Zotten und winzige Mikrovilli überziehen die gesamte Innenwand. Würde man diese Struktur komplett ausbreiten, hätte man eine Fläche von der Größe eines Tennisplatzes vor sich! Diese gigantische Oberfläche sorgt dafür, dass unser Körper die maximale Menge an Vitaminen, Mineralien, Kohlenhydraten, Fetten und Proteinen aufnehmen kann.

Der Dünndarm ist das Paradebeispiel für Effizienz in der menschlichen Anatomie. Seine enorme Oberfläche ist der Schlüssel, um aus unserer Nahrung die Energie zu gewinnen, die wir zum Leben brauchen.

Genau hier fließen auch die Verdauungssäfte aus der Bauchspeicheldrüse und der Gallenblase hinzu. Sie neutralisieren die Magensäure und spalten die Nährstoffe in ihre allerkleinsten Moleküle auf – nur so können sie durch die Darmwand ins Blut gelangen. Wenn Sie tiefer eintauchen möchten, wie diese Prozesse genau ineinandergreifen, finden Sie in unserem Beitrag darüber, wie die Verdauung funktioniert, spannende Einblicke.

Dickdarm: Recyclinganlage und Heimat des Mikrobioms

Was nach der langen Reise durch den Dünndarm noch übrig ist, sind vor allem unverdauliche Nahrungsbestandteile, Wasser und Salze. Dieser Rest gelangt nun in den Dickdarm, die letzte Station, die man sich als eine Art „Wasser-Recycling-Anlage“ vorstellen kann.

Seine Hauptaufgabe besteht darin, dem verbliebenen Brei das Wasser und wichtige Elektrolyte zu entziehen und sie dem Körper wieder zuzuführen. Dieser Prozess dickt den Stuhl ein und bereitet ihn für die Ausscheidung vor. Doch der Dickdarm hat noch eine weitere, entscheidende Rolle.

Er beherbergt Billionen von Mikroorganismen – unser Darmmikrobiom. Diese winzigen Helfer sind für unsere Gesundheit von unschätzbarem Wert:

- Sie bauen Ballaststoffe ab: Sie kümmern sich um Pflanzenfasern, die wir selbst nicht verdauen können.

- Sie produzieren Vitamine: Sie stellen wichtige Vitamine wie Vitamin K und einige B-Vitamine für uns her.

- Sie trainieren das Immunsystem: Sie helfen dabei, unsere Abwehrkräfte zu stärken und fit zu halten.

Dieses koordinierte Zusammenspiel von Magen, Dünndarm und Dickdarm – von den kräftigen Muskelbewegungen bis zur stillen Arbeit der Bakterien – zeigt eindrucksvoll, wie perfekt unsere inneren Organe aufeinander abgestimmt sind, um uns am Leben zu erhalten.

Häufig gestellte Fragen zu unseren inneren Organen

Wer sich mit dem menschlichen Körper beschäftigt, stößt schnell auf spannende Fragen. Wie funktioniert das alles? Warum ist manches so und nicht anders? Hier haben wir einige der häufigsten Fragen rund um unsere inneren Organe für Sie gesammelt und beantworten sie kurz und knackig.

Betrachten Sie es als einen kleinen Spickzettel, der Ihnen hilft, die faszinierende Landkarte Ihres eigenen Körpers noch besser zu verstehen.

Welches ist das größte innere Organ?

Diese Frage sorgt oft für Diskussionen, aber die Antwort ist eindeutig: Die Leber ist unser größtes inneres Organ. Sie ist zugleich auch die größte Drüse unseres Körpers. Bei einem Erwachsenen bringt sie stattliche 1,5 Kilogramm auf die Waage und ist die absolute Schaltzentrale unseres Stoffwechsels.

Ihre beeindruckende Größe hängt direkt mit ihren unzähligen Aufgaben zusammen. Man kann sie sich als eine riesige Chemiefabrik vorstellen, die entgiftet, Nährstoffe speichert und umwandelt – dafür braucht es eben eine Menge Platz und leistungsfähige Zellen.

Warum haben wir zwei Nieren, aber nur ein Herz?

Hier folgt die Natur einem einfachen, aber genialen Prinzip: einer Mischung aus Symmetrie und Effizienz. Organe, die für unser Überleben kritisch sind und hauptsächlich eine Filter- oder Austauschfunktion haben, sind oft doppelt angelegt.

- Nieren & Lungen: Diese Organe sind paarig angelegt. Dahinter steckt ein simpler Sicherheitsgedanke – Redundanz. Sollte eine Niere ausfallen oder ein Lungenflügel seine Funktion einschränken, kann die andere Seite die Arbeit zumindest teilweise übernehmen. Das sichert unser Überleben.

- Herz & Leber: Organe mit einer hochspezialisierten, zentralen Aufgabe gibt es meist nur einmal. Das Herz ist die zentrale Pumpe des Körpers. Seine Position in der Mitte des Brustkorbs ist perfekt, um das Blut gleichmäßig in alle Richtungen zu verteilen. Eine zweite Pumpe wäre schlichtweg überflüssig und ineffizient.

Die doppelte Ausführung mancher Organe ist also eine Art biologische Lebensversicherung. Sie schafft eine Reserve, die bei Schäden oder Ausfällen einspringen kann.

Kann man ohne Gallenblase leben?

Ja, absolut. Viele Menschen leben ganz normal ohne Gallenblase. Man muss nur verstehen, was sie eigentlich tut: Sie ist lediglich ein Speicherbeutel. Die Galle selbst wird nämlich von der Leber produziert. Die Gallenblase sammelt und konzentriert sie nur für den Bedarfsfall.

Wenn die Gallenblase entfernt wird, meist wegen schmerzhafter Gallensteine, fließt die Galle einfach kontinuierlich von der Leber direkt in den Dünndarm. Der einzige Unterschied: Die geballte Ladung Galle für eine sehr fettige Mahlzeit fehlt. Deshalb wird oft empfohlen, auf extrem fettreiche Speisen zu verzichten, aber der Körper gewöhnt sich erstaunlich gut daran.

Wo genau sitzt eigentlich der Blinddarm?

Was wir umgangssprachlich als Blinddarm bezeichnen, ist medizinisch gesehen nur ein kleines Anhängsel davon: der Wurmfortsatz (Appendix vermiformis). Und dieser befindet sich im rechten Unterbauch, direkt am Übergang vom Dünn- zum Dickdarm.

Seine genaue Funktion gibt Wissenschaftlern bis heute Rätsel auf. Früher dachte man, er sei ein nutzloses Überbleibsel der Evolution. Neuere Theorien gehen aber davon aus, dass er als eine Art sicherer Hafen für gute Darmbakterien dient und so unser Immunsystem unterstützt. Eine „Blinddarmentzündung“ ist also eigentlich eine Entzündung dieses kleinen Wurmfortsatzes.

Wir hoffen, diese kleinen Einblicke haben einige Ihrer Fragen beantwortet und Ihre Neugier für die Wunder des menschlichen Körpers geweckt.

Möchten Sie die Schönheit der menschlichen Anatomie jeden Tag neu entdecken? Bei Animus Medicus finden Sie kunstvolle Anatomie-Poster und Accessoires, die medizinisches Wissen mit ästhetischem Design verbinden. Verwandeln Sie Ihr Wissen in Kunst und entdecken Sie unsere Kollektionen auf https://animus-medicus.de.