Medizinische Fachbegriffe lernen leicht gemacht

Wer medizinische Fachbegriffe lernt, paukt nicht einfach nur Vokabeln. Man eignet sich die universelle Sprache der Medizin an – und die ist entscheidend für eine präzise Kommunikation, sichere Diagnosen und letztendlich für die Sicherheit der Patienten. Sie ist das grundlegende Handwerkszeug für jeden, der im Gesundheitswesen eine erfolgreiche und verantwortungsvolle Laufbahn anstrebt.

Warum die Medizinsprache über Ihren Erfolg entscheidet

Egal, ob man als Student im ersten Semester startet oder als erfahrener Facharzt arbeitet – die korrekte Terminologie ist das unumstößliche Fundament. Ohne sie ist eine glasklare Verständigung im Team, eine lückenlose Dokumentation im Arztbrief oder eine eindeutige Anweisung ans Pflegepersonal kaum vorstellbar.

Stellen Sie sich eine typische Visite vor: Ein Patient klagt über „starkes Herzrasen“. Für einen Laien ist das eine klare Beschreibung. Im medizinischen Alltag müssen wir aber genauer hinschauen: Handelt es sich um eine Tachykardie (also eine zu hohe Herzfrequenz), eine Arrhythmie (einen unregelmäßigen Herzschlag) oder vielleicht um Palpitationen mit einer psychogenen Ursache?

Die Fähigkeit, Symptome präzise zu benennen, ist kein akademischer Selbstzweck. Sie ist der erste und wichtigste Schritt zur richtigen Diagnose und damit zur passenden Therapie.

Diese Notwendigkeit für eine exakte Sprache zieht sich wie ein roter Faden durch alle Bereiche:

- Patientensicherheit: Falsch verstandene Begriffe bei der Medikamentenverordnung oder in der Notaufnahme können gravierende Folgen haben.

- Effiziente Zusammenarbeit: Im OP oder bei einem Notfall müssen Kommandos und Befunde ohne die geringste Verzögerung sitzen.

- Berufliche Entwicklung: Wer die Fachsprache souverän beherrscht, strahlt Kompetenz aus und schafft Vertrauen bei Kollegen und Patienten.

Gerade der Einstieg ist für viele eine echte Hürde. Jedes Jahr fangen rund 10.000 Medizinstudenten in Deutschland ihr Studium an, und die Terminologie ist von Anfang an ein zentrales Thema. Es gibt Studien, die darauf hindeuten, dass bis zu 30 % der Studierenden in den ersten Semestern erhebliche Schwierigkeiten mit dieser komplexen Fachsprache haben. Auch für die jährlich rund 5.000 ausländischen Ärzte, die Sprachtests wie die telc Medizin B2-C1 ablegen müssen, ist das Beherrschen der Fachbegriffe entscheidend für die Berufszulassung.

Das systematische medizinische Fachbegriffe lernen ist also keine lästige Pflichtübung im Studium. Es ist die Aneignung des wichtigsten Werkzeugs, das über die Qualität Ihrer Arbeit und den Erfolg Ihrer gesamten medizinischen Karriere entscheidet.

Die Kunst, die Medizinsprache zu knacken

Viele medizinische Fachbegriffe klingen erst mal wie unaussprechliche Zungenbrecher. Das stimmt. Aber der entscheidende Trick beim medizinische Fachbegriffe lernen ist, sie nicht als ein riesiges, unbezwingbares Wort zu sehen. Viel schlauer ist es, sie in ihre Einzelteile zu zerlegen. Anstatt hunderte Vokabeln stur auswendig zu lernen, kannst du mit dem Verständnis von nur wenigen Präfixen, Suffixen und Wortstämmen unzählige Begriffe selbst herleiten.

Dieser Ansatz verwandelt stumpfes Pauken in eine Art Puzzlespiel. Nehmen wir mal das Wort Perikarditis. Klingt kompliziert, oder? Zerlegen wir es mal:

- peri-: Das ist eine Vorsilbe (Präfix) und bedeutet so viel wie „um … herum“.

- kard-: Der Wortstamm für „Herz“. Das kennt man auch aus Kardiologie.

- -itis: Diese Endung (Suffix) steht in der Medizin eigentlich immer für eine Entzündung.

Setzt man die Teile zusammen, ergibt sich die Bedeutung fast von selbst: eine Entzündung des Gewebes um das Herz herum – also eine Herzbeutelentzündung. Dieses Baukastenprinzip funktioniert bei tausenden von Wörtern.

Dein Werkzeugkasten: Die häufigsten Wortbausteine

Sobald du die wichtigsten dieser Bausteine draufhast, wirst du neue Begriffe nicht mehr als komplette Fremdwörter wahrnehmen. Stattdessen siehst du Kombinationen von Elementen, die du schon kennst. Das erleichtert das Verstehen und Abspeichern im Gedächtnis ungemein.

Fachbegriffe zu zerlegen, ist mehr als nur eine Lerntechnik. Es ist ein System, das dir die Fähigkeit gibt, die Sprache der Medizin aktiv zu entschlüsseln, statt sie nur passiv auswendig zu lernen.

Der erste Schritt ist, sich mit den gängigsten Präfixen und Suffixen vertraut zu machen. Sie bilden das Fundament für unzählige medizinische Begriffe und werden dir im Studium und in der Praxis ständig über den Weg laufen. Die folgende Tabelle gibt dir einen kleinen Einblick in die wichtigsten „Vokabeln“ dieses Baukastensystems.

Häufige medizinische Wortbausteine und ihre Bedeutung

Eine Übersicht der wichtigsten Präfixe und Suffixe, die das Fundament vieler medizinischer Fachbegriffe bilden, inklusive Anwendungsbeispielen.

| Wortbaustein (Präfix/Suffix) | Bedeutung | Beispielbegriff |

|---|---|---|

| hyper- | über, oberhalb | Hypertonie (Bluthochdruck) |

| hypo- | unter, unterhalb | Hypoglykämie (Unterzuckerung) |

| -ektomie | operative Entfernung | Appendektomie (Blinddarmentfernung) |

| -logie | die Lehre von etwas | Kardiologie (Lehre vom Herzen) |

| -pathie | die Erkrankung | Neuropathie (Nervenerkrankung) |

| a- / an- | ohne, Fehlen von | Anämie (Blutarmut) |

| dys- | Störung, fehlerhaft | Dyspnoe (Atemnot) |

Du siehst, mit nur wenigen Bausteinen kannst du schon eine ganze Reihe von Begriffen verstehen und korrekt zuordnen.

Diese Methode macht nicht nur mehr Spaß, sie führt auch zu einem viel tieferen und nachhaltigeren Verständnis. Du lernst nicht nur, was ein Wort bedeutet, sondern auch, warum es so heißt. So baust du dir Schritt für Schritt ein solides Fundament auf, das dir in deiner gesamten medizinischen Laufbahn zugutekommen wird.

Lernstrategien, die wirklich im Gedächtnis bleiben

Stundenlanges, monotones Pauken ist nicht nur zermürbend, sondern oft auch überraschend ineffektiv. Der wahre Schlüssel, um medizinische Fachbegriffe zu lernen und sie auch wirklich zu behalten, liegt woanders: Du musst die Lernstrategie finden, die genau zu dir und deinem Gehirn passt. Vergiss den einen, allgemeingültigen Königsweg – es geht darum, deinen ganz eigenen zu finden.

Es gibt zum Glück eine Menge bewährter Ansätze, die weit über das simple Wiederholen von Vokabeln hinausgehen. Wenn du verschiedene Methoden clever kombinierst, sprichst du unterschiedliche Bereiche deines Gehirns an. Das Ergebnis? Das Wissen verankert sich viel tiefer und ist auch in der Prüfungssituation noch abrufbar.

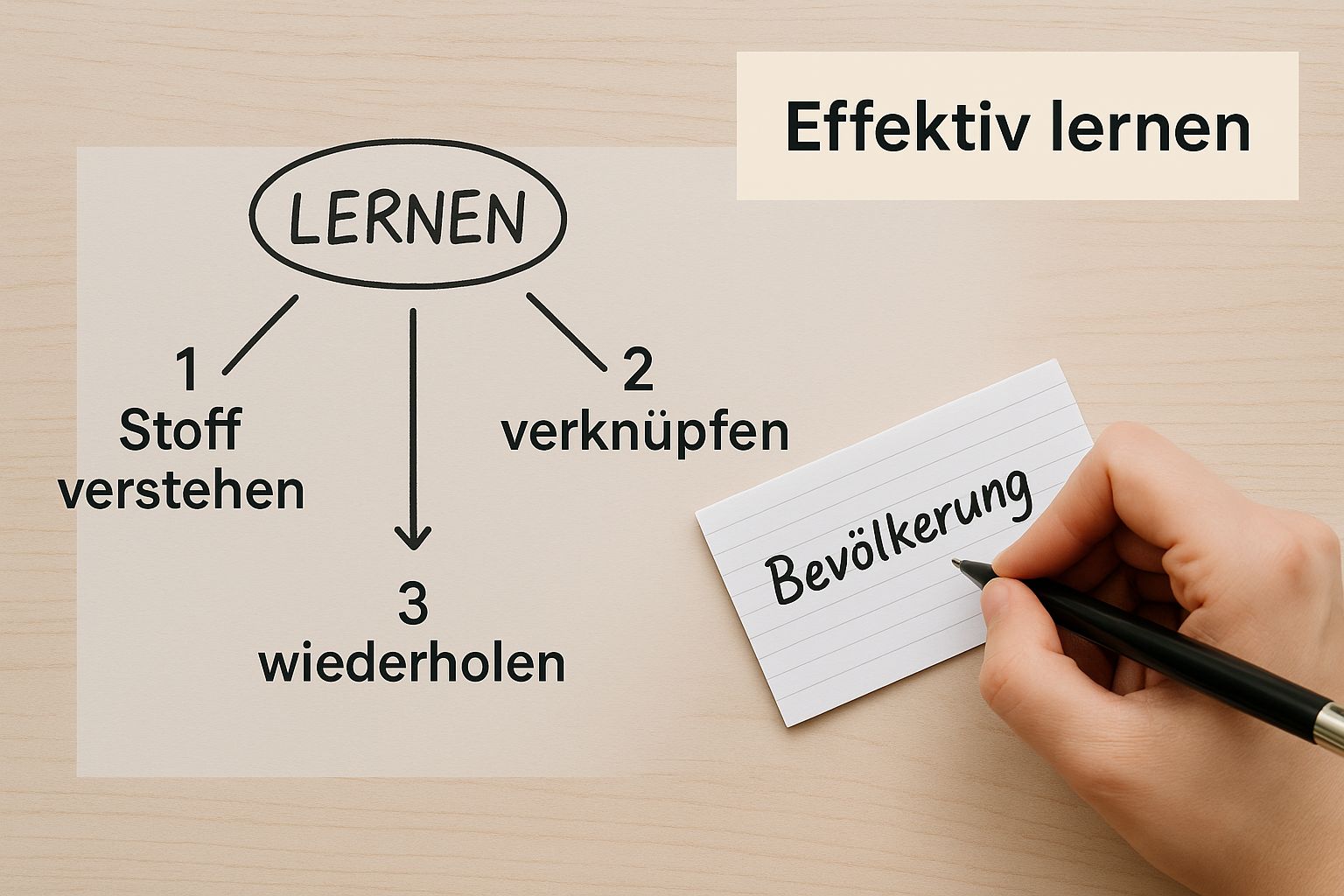

Die folgende Grafik zeigt ganz schön, wie man durch die Kombination verschiedener Methoden, wie etwa Karteikarten und Mindmaps, wirklich effektiv lernen kann.

Man sieht hier sehr gut: Effektives Lernen ist kein passives Konsumieren, sondern ein aktiver Prozess. Es braucht sowohl eine gute Struktur als auch eine Prise Kreativität.

Für die strukturierten Lerntypen

Du magst klare Systeme und Pläne, die einfach funktionieren? Dann ist die Spaced Repetition Methode wie für dich gemacht. Statt einen Begriff zwanzigmal hintereinander durchzukauen, bis du ihn nicht mehr sehen kannst, fragst du ihn in immer größer werdenden Zeitabständen ab. Digitale Karteikarten-Apps wie Anki sind dafür das perfekte Werkzeug.

Der Algorithmus der App merkt sich mit der Zeit, welche Begriffe du schon im Schlaf kannst und wo es noch hakt. Schwierige Vokabeln kommen öfter dran, die sicheren seltener. Das spart nicht nur enorm viel Zeit, sondern sorgt auch dafür, dass die Informationen zuverlässig vom Kurzzeit- ins Langzeitgedächtnis wandern.

Für die kreativen und visuellen Köpfe

Gehörst du eher zu den visuellen oder kreativen Köpfen? Super, dann nutze die Macht der Bilder und Geschichten! Mnemotechniken und verrückte Eselsbrücken sind eine echte Geheimwaffe, besonders bei komplexen Begriffen oder langen Abfolgen. Ein Klassiker, den wohl jeder Mediziner kennt, ist der Merkspruch für die zwölf Hirnnerven: „Onkel Otto orgelt tag-täglich, aber freitags verspeist er gerne viele alte Hamburger.“

Je absurder oder lustiger eine Geschichte, desto besser bleibt sie im Gedächtnis hängen. Trau dich ruhig, albern zu sein – dein Gehirn wird es dir danken.

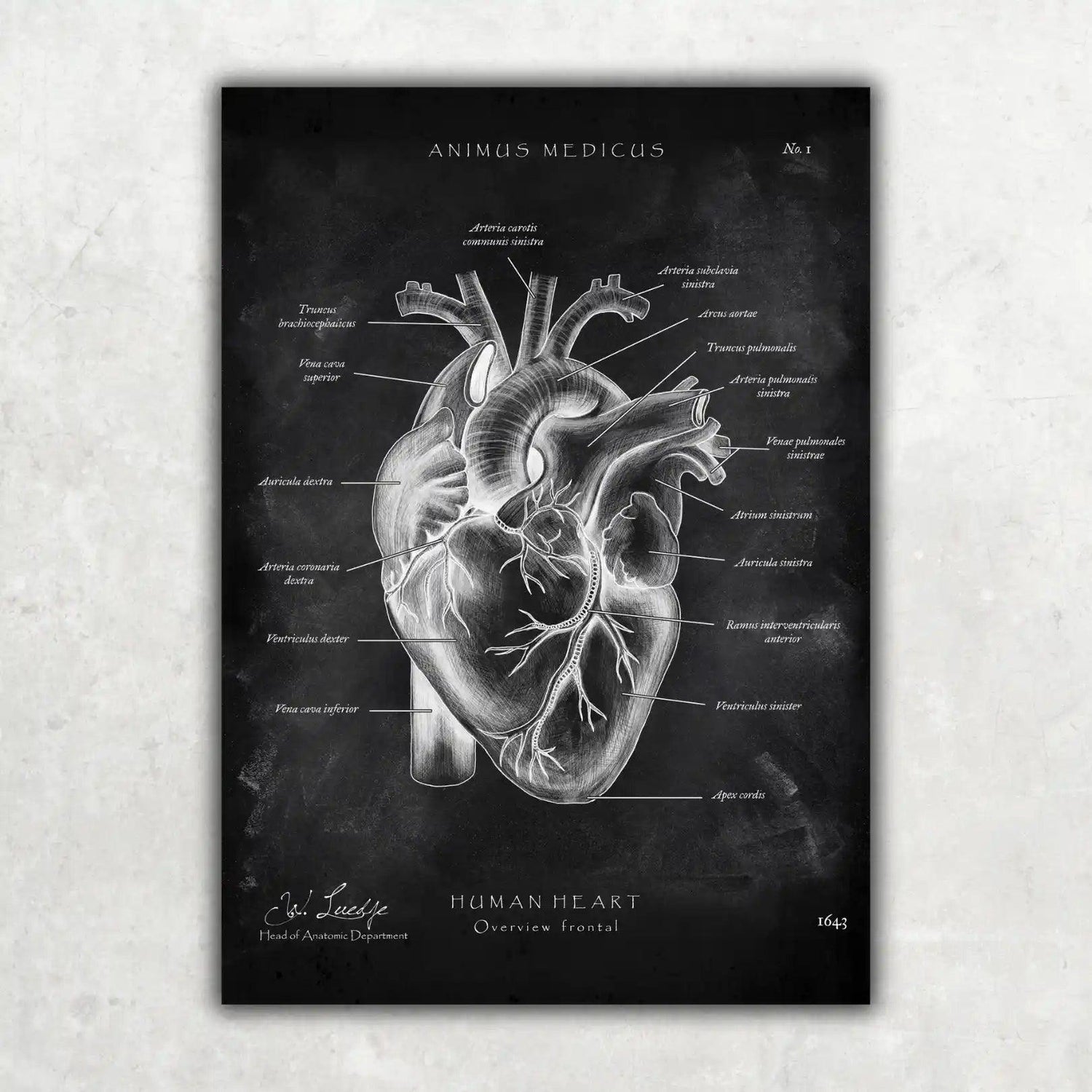

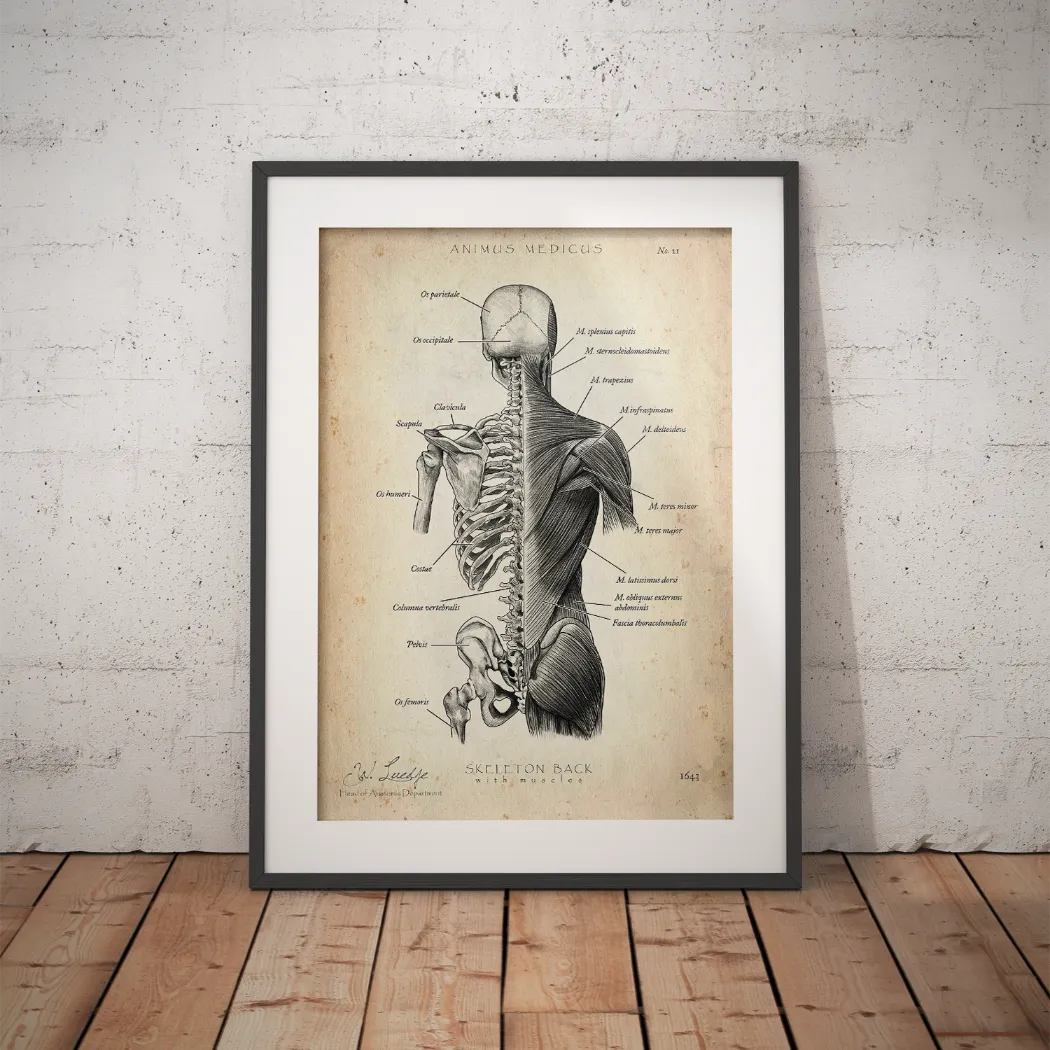

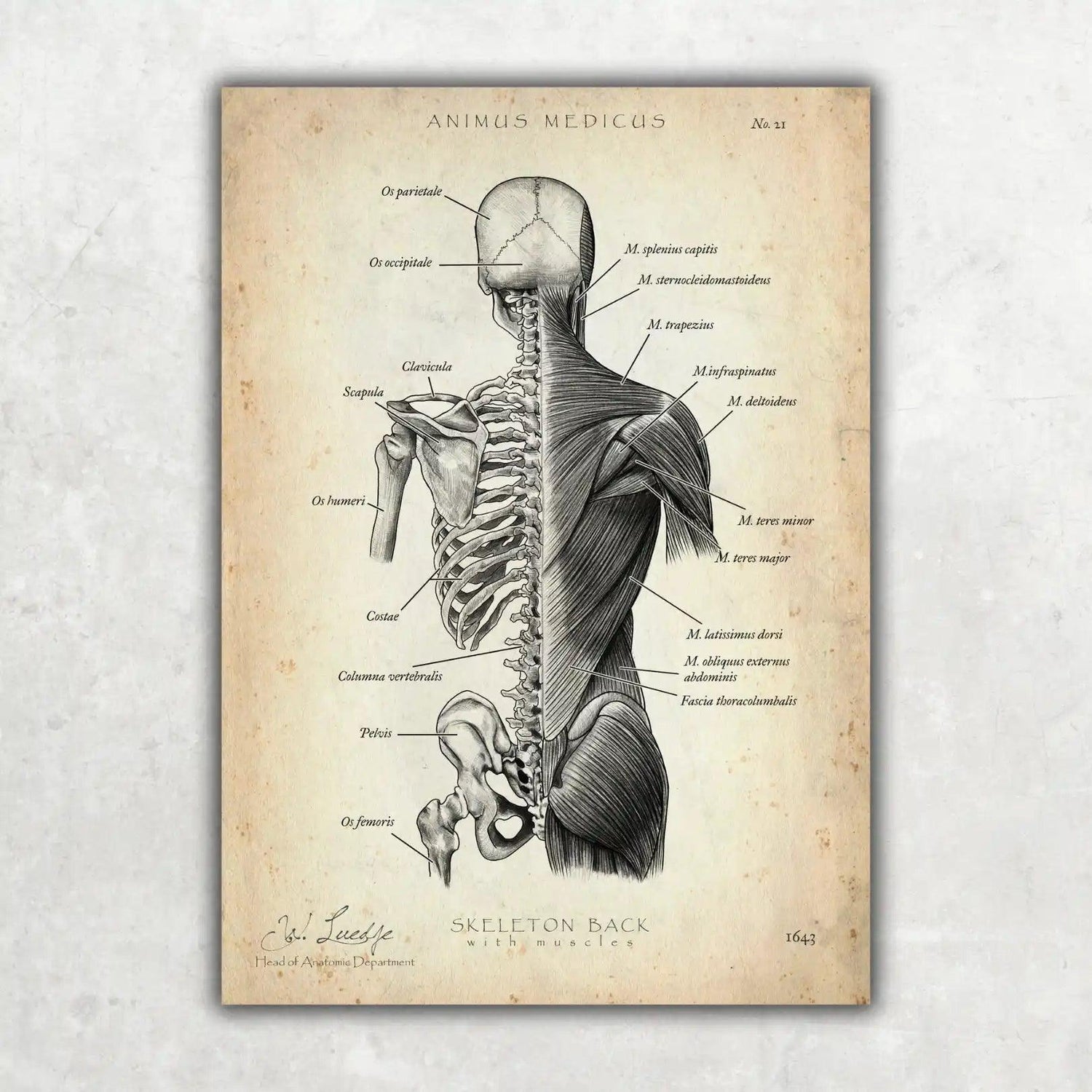

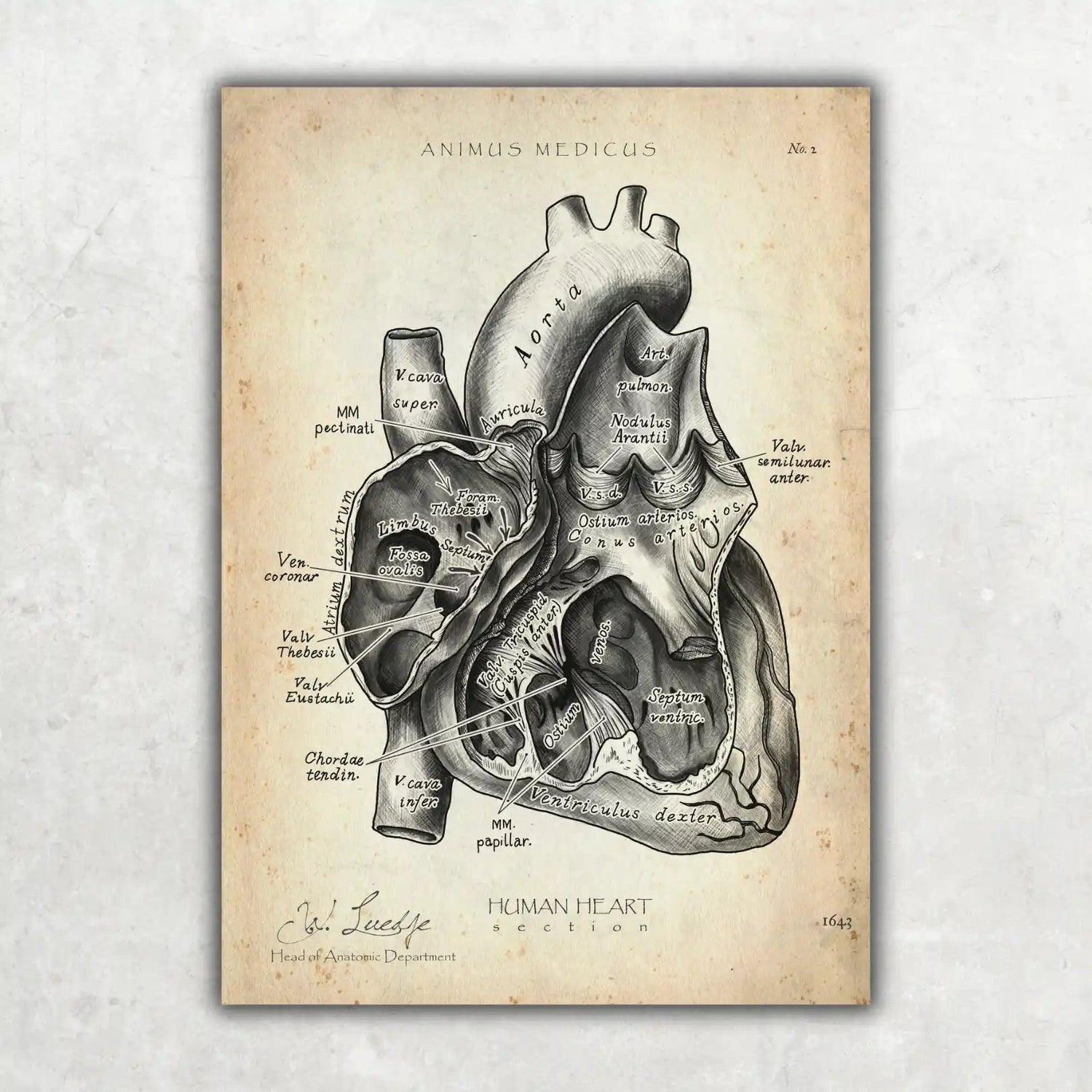

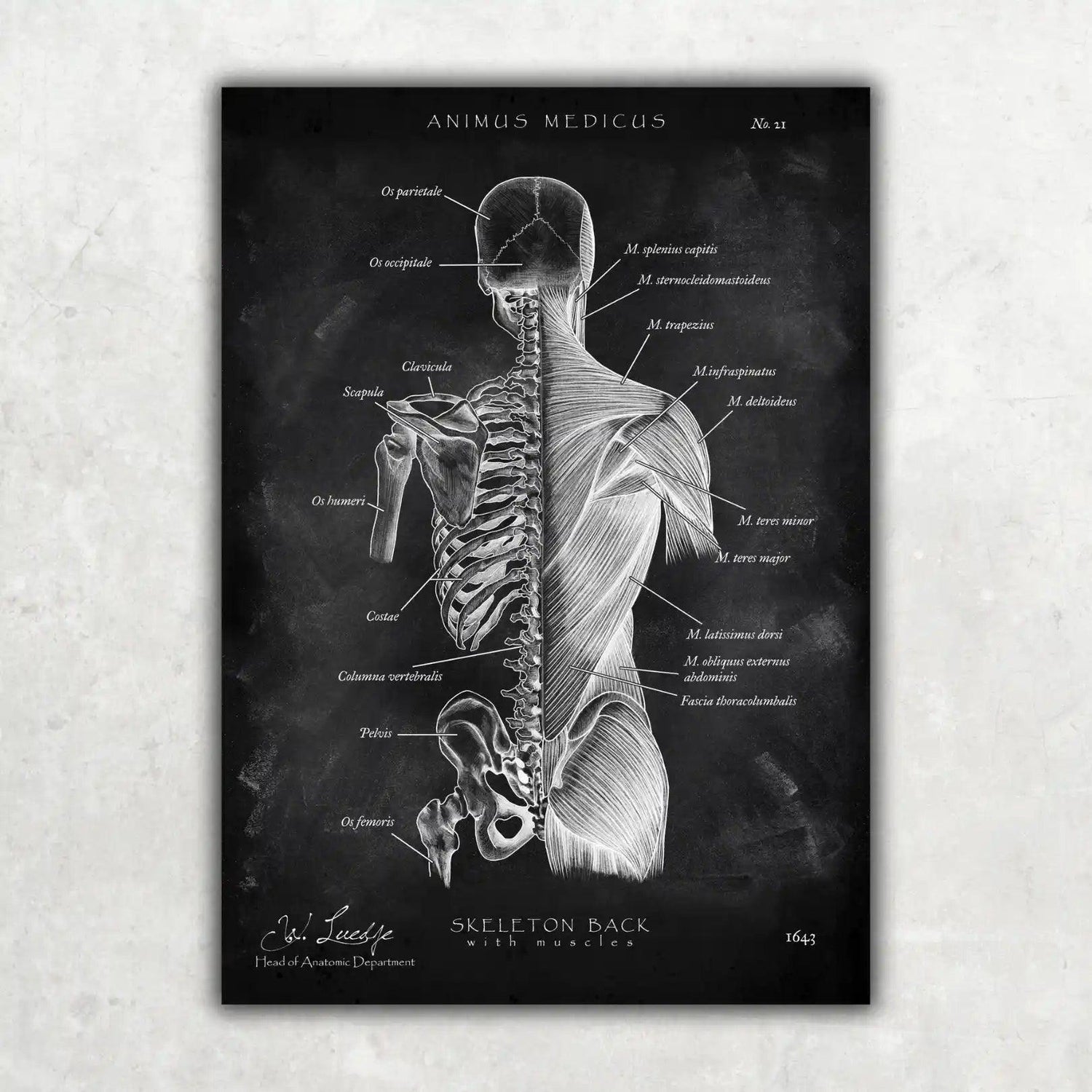

Eine andere starke visuelle Technik ist das aktive Arbeiten mit anatomischen Atlanten. Anstatt die Abbildungen nur passiv anzuschauen, druck sie dir aus und beschrifte sie von Hand. Oder noch besser: Erstelle deine eigenen Mindmaps, um Zusammenhänge darzustellen, zum Beispiel alle Äste, die von einem bestimmten Nerv abgehen. So baust du dir nach und nach deine ganz persönliche Wissenslandkarte im Kopf.

Wenn du mehr Inspiration und konkrete Methoden suchst, speziell für das große Fach Anatomie, schau unbedingt in unserem Guide mit den Top-Tipps zum Anatomie lernen für deinen Erfolg im Medizinstudium vorbei.

Am Ende gilt: Experimentiere mit diesen Ansätzen. Finde heraus, was für dich funktioniert, und scheu dich nicht, Methoden zu mischen. Dein Lernerfolg wird dir recht geben.

Smarte Tools und Apps für den Lernalltag

Dein Smartphone kann dein bester Freund sein, wenn du medizinische Fachbegriffe lernen willst – aber nur, wenn du die richtigen digitalen Helfer nutzt. Die Zeiten, in denen man sich ausschließlich durch dicke Wälzer quälen musste, sind zum Glück vorbei. Heute gibt es eine ganze Reihe von Apps und Plattformen, die speziell für uns Mediziner entwickelt wurden und das Lernen viel interaktiver und flexibler gestalten.

Anstatt stur Vokabeln zu pauken, kannst du mit diesen Tools die Wartezeit an der Bushaltestelle oder die Bahnfahrt zur Uni sinnvoll füllen. Das Beste daran: Viele Anwendungen verknüpfen die Terminologie direkt mit echten klinischen Fällen. So lernst du einen Begriff nicht isoliert, sondern siehst sofort, wie er in der Praxis angewendet wird – ein riesiger Vorteil für das Verständnis.

Die besten digitalen Lernplattformen im Überblick

Auf dem deutschen Markt haben sich drei große Namen etabliert: AMBOSS, Via medici (vom Thieme Verlag) und das DocCheck Flexikon. Jede dieser Plattformen hat ihre eigenen Stärken und passt mal besser, mal schlechter zu deinem Lerntyp und dem aktuellen Semester.

- AMBOSS ist eine echte All-in-one-Lösung. Die Plattform verbindet eine riesige Bibliothek mit tausenden von originalen IMPP-Fragen zum Kreuzen. Was AMBOSS besonders stark macht, ist die geniale Verknüpfung von Fachbegriffen mit klinischen Bildern, Fallbeispielen und Videos. So bleibt das Wissen direkt im richtigen Kontext hängen.

- Via medici von Thieme verfolgt einen ähnlichen Ansatz und setzt ebenfalls auf die Kombination aus Lerninhalten und Kreuzsitzungen. Viele Studierende schwören auf die didaktisch super aufbereiteten Texte und die nahtlose Verbindung zu den bekannten Thieme-Lehrbüchern, die man ohnehin im Regal stehen hat.

- Das DocCheck Flexikon ist keine klassische Lernplattform, sondern ein medizinisches Online-Lexikon, das von der Community getragen wird. Es ist die perfekte Anlaufstelle, um mal eben schnell und unkompliziert einen unbekannten Begriff nachzuschlagen. Ein absolutes Muss im Lesezeichen-Ordner.

Diese Plattformen bieten oft interaktive Quiz-Modi, die das Lernen viel spannender machen als reines Auswendiglernen.

Die Benutzeroberfläche von AMBOSS zum Beispiel ist darauf ausgelegt, dass du blitzschnell zwischen Lernkarten, klinischen Infos und Prüfungsfragen hin- und herwechseln kannst.

Man sieht hier gut, wie AMBOSS Informationen so strukturiert, dass man schnell und im Kontext lernen kann.

Tipp aus der Praxis: Nutze die App-Versionen dieser Tools ganz gezielt für kurze Lerneinheiten zwischendurch. Fünf gekreuzte Fragen oder drei nachgeschlagene Begriffe in der U-Bahn bringen auf lange Sicht oft mehr als stundenlange, zähe Lernsessions am Wochenende.

Gelerntes Wissen im klinischen Kontext anwenden

Theorie büffeln ist eine Sache, sie im echten Leben sicher anzuwenden, eine ganz andere. Erst wenn du die medizinische Fachsprache wirklich aktiv und selbstsicher im Griff hast, gehört sie dir. Der wichtigste Schritt ist also, die Brücke zu schlagen – vom Lehrbuchwissen hin zum oft hektischen Klinikalltag.

Ein Tipp, der sich in der Praxis extrem bewährt hat, ist die bewusste Analyse von Arztbriefen. Schnapp dir einen echten Brief und versuch, jeden einzelnen Satz und jeden Begriff ganz genau nachzuvollziehen. Was bedeutet die Diagnose „dekompensierte Herzinsuffizienz NYHA IV“ denn nun konkret für diesen einen Patienten?

Nutze auch jede Chance, die sich dir in Famulaturen oder im Praktischen Jahr bietet. Wenn bei Patientenvorstellungen mit Fachbegriffen nur so um sich geworfen wird, hör nicht nur zu. Frag aktiv nach, wenn dir etwas unklar ist. Das ist kein Zeichen von Schwäche, ganz im Gegenteil: Es zeigt, dass du wirklich lernen willst.

Vom passiven Wissen zum aktiven Werkzeug

Eine der wirksamsten Übungen, um die Fachsprache wirklich zu verinnerlichen, ist das aktive Formulieren. Fasse einen spannenden Fall, den du miterlebt hast, für dich selbst schriftlich zusammen. Versuche dabei, so präzise wie möglich die korrekte Terminologie zu verwenden.

Indem du die Sprache selbst produzierst, wechselst du von der passiven Empfängerrolle in die des aktiven Anwenders. So verwandelt sich die Fachsprache von einer gefühlten Hürde in dein souveränes Arbeitsinstrument.

Das gilt übrigens nicht nur für Krankheitsbilder, sondern auch für die Interpretation von Studien. Ohne medizinische Statistik geht in der evidenzbasierten Medizin gar nichts. Begriffe wie „Inzidenz“ oder „Prävalenz“ sind absolut essenziell, denn aktuelle Analysen zeigen, dass über 90 % der klinischen Studien in Deutschland diese statistischen Konzepte nutzen. Um Forschungsergebnisse korrekt deuten zu können, kannst du dir die Grundlagen der medizinischen Statistik ansehen.

Am Ende des Tages geht es darum, ein tiefes Verständnis für den Körper aufzubauen. Wenn du die zugrunde liegende Anatomie wirklich verstanden hast, ergeben auch die Fachbegriffe für Krankheiten und Eingriffe plötzlich viel mehr Sinn. Falls du dein anatomisches Wissen festigen möchtest, findest du in unserem Beitrag Anatomie einfach erklärt einen tollen Überblick.

Eure häufigsten Fragen zum Thema

Hier beantworte ich ein paar der drängendsten Fragen, die mir im Laufe der Zeit immer wieder von Medizinstudierenden und jungen Ärztinnen und Ärzten gestellt wurden. Seht es als eine Art Spickzettel mit praxisnahen Ratschlägen, um die typischen Hürden beim Vokabellernen im Medizinstudium zu nehmen.

Wo fange ich am besten an?

Der größte Fehler, den viele am Anfang machen, ist das sture Auswendiglernen endloser Vokabellisten. Viel klüger ist es, sich zuerst auf die Grundbausteine der medizinischen Fachsprache zu stürzen: die häufigsten Präfixe, Suffixe und Wortstämme.

Wenn du dieses Baukastenprinzip einmal verinnerlicht hast, kannst du Hunderte von Fachbegriffen logisch herleiten, anstatt sie nur zu pauken. Das ist nicht nur effektiver, sondern fühlt sich auch viel mehr nach einem echten Lernerfolg an.

Wie viele Begriffe sollte ich pro Tag lernen?

Hier kann ich nur sagen: Qualität schlägt immer Quantität. Statt dir ein starres Ziel von 20 oder 30 neuen Wörtern zu setzen, konzentriere dich lieber auf 5 bis 10 Vokabeln pro Tag. Diese lernst du dann aber richtig – also im Kontext und mit gezielter Wiederholung.

Ideal dafür ist die „Spaced Repetition“-Methode, die du super mit Karteikarten-Apps umsetzen kannst. So baust du Wissen auf, das wirklich hängen bleibt.

Es geht nicht darum, möglichst viele Wörter in kurzer Zeit zu lernen, sondern darum, die wichtigsten Begriffe zuverlässig und langfristig im Gedächtnis zu verankern.

Was tun, wenn ich einen Begriff einfach nicht behalten kann?

Wenn ein bestimmtes Wort einfach nicht in deinen Kopf will, dann braucht dein Gehirn einen anderen Reiz. Jetzt ist Kreativität gefragt! Bau dir eine persönliche oder total absurde Eselsbrücke. Male eine kleine Skizze dazu oder suche gezielt nach einem klinischen Fallbericht, in dem der Begriff vorkommt.

Diese emotionale oder visuelle Verknüpfung ist oft der Schlüssel. Sie wirkt oft Wunder und hilft dem Gedächtnis auf die Sprünge, wo reines Pauken versagt.

Möchtest du die Schönheit der Anatomie nicht nur im Kopf, sondern auch an deinen Wänden haben? Bei Animus Medicus findest du einzigartige, kunstvolle Anatomie-Poster und Accessoires, die dein Wissen visuell zum Leben erwecken. Entdecke jetzt unsere Kollektionen auf animus-medicus.de und bringe Inspiration in deinen Lernalltag.