Aufbau des Ohres verständlich erklärt

Unser Ohr ist ein wahres Wunderwerk der Technik, unterteilt in drei geniale Bereiche: das Außenohr, das Mittelohr und das Innenohr. Man kann es sich wie eine perfekt abgestimmte Produktionskette vorstellen: Schallwellen werden aufgenommen, mechanisch verstärkt und am Ende in elektrische Signale übersetzt, die unser Gehirn als Töne, Worte oder Musik entschlüsselt.

Einblicke in ein akustisches Meisterwerk

Stell dir dein Gehör wie ein Orchester vor, in dem jeder einzelne Musiker exakt weiß, wann sein Einsatz kommt, um gemeinsam eine Symphonie zu erschaffen. Ob es das leise Rauschen der Blätter im Wind ist oder die vertraute Stimme eines geliebten Menschen – unser Gehör filtert das Wichtige aus einem Meer von Geräuschen. Es ist diese unglaubliche Fähigkeit, die uns nicht nur hören, sondern auch verstehen lässt.

Dieser Artikel ist dein persönlicher Reiseführer durch die faszinierende Anatomie des Ohres. Wir schauen uns den Aufbau des Ohres ganz genau an, aber ohne uns in kompliziertem Fachchinesisch zu verlieren. Du wirst am Ende genau nachvollziehen können, wie eine einfache Schallwelle von der Ohrmuschel bis tief ins Labyrinth des Innenohrs gelangt, wo die eigentliche Magie passiert.

Was dich in diesem Artikel erwartet

Wir folgen dem Weg des Schalls und beleuchten dabei, welche einzigartige Rolle die drei Hauptdarsteller in diesem Stück spielen. Jeder von ihnen ist für das große Ganze unverzichtbar.

- Das Außenohr: Der Schalltrichter, der Töne einfängt und gezielt zum Trommelfell weiterleitet.

- Das Mittelohr: Die Schaltzentrale, in der die kleinsten Knochen unseres Körpers die Schallenergie massiv verstärken.

- Das Innenohr: Der finale Wandler, der mechanische Schwingungen in die elektrische Sprache unseres Nervensystems übersetzt.

Unser Ziel ist es, dir ein klares Bild zu vermitteln, wie dieses perfekt abgestimmte System funktioniert. Das Ohr ist so viel mehr als nur ein Sinnesorgan – es ist unser Tor zur akustischen Welt und prägt maßgeblich, wie wir unsere Umwelt erleben.

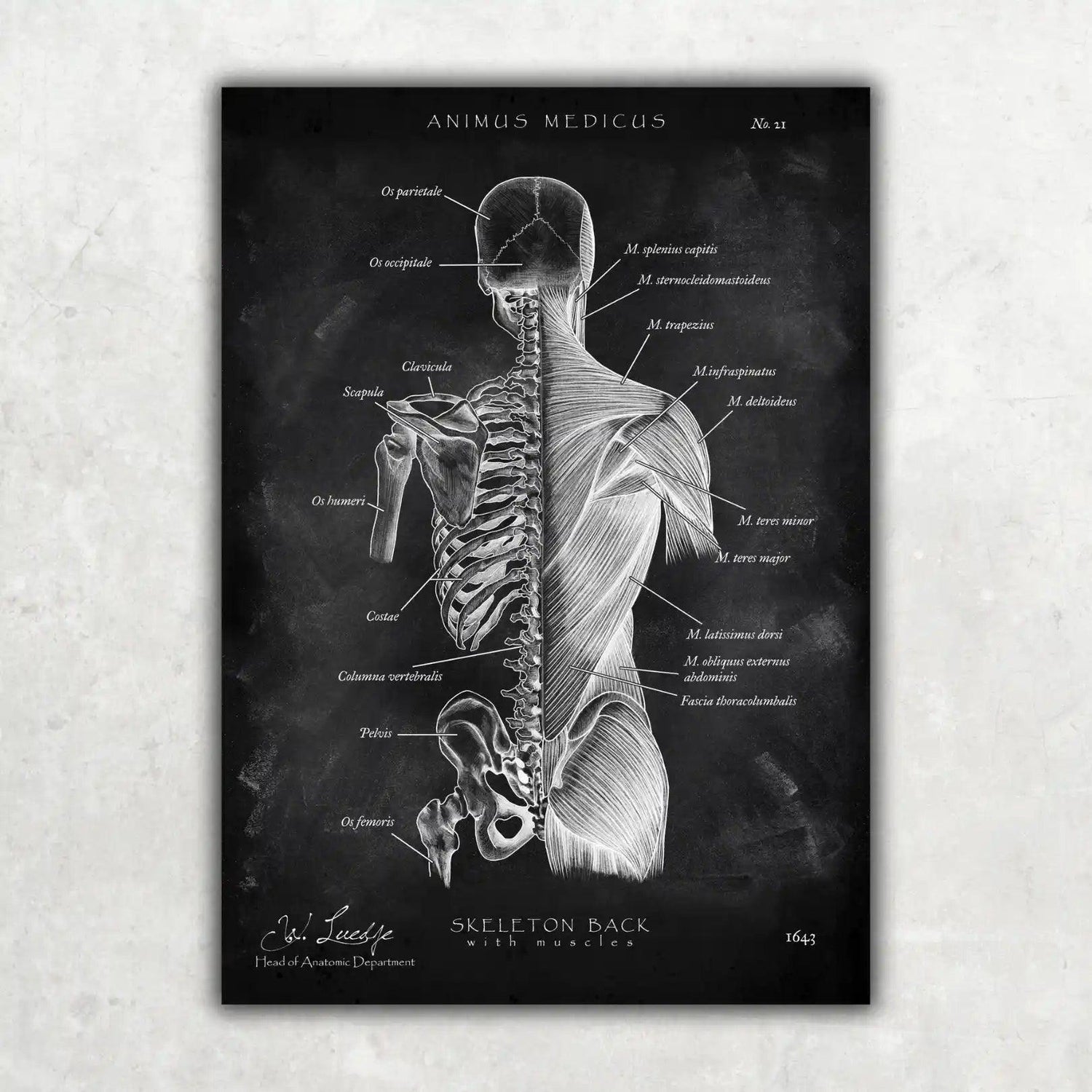

Dieses Wissen ist eine fantastische Grundlage, denn das Ohr ist ein Paradebeispiel für die Genialität des menschlichen Körpers. Wenn du noch tiefer in diese Welt eintauchen willst, schau dir unseren Beitrag über die Anatomie des Menschen, wenn Medizin zur Kunst wird an.

Jetzt aber los – begleite uns auf unserer Tour durch dieses Meisterwerk der Evolution.

Das Außenohr: Unser natürlicher Schalltrichter

Die faszinierende Reise des Schalls beginnt am einzigen Teil unseres Gehörs, den wir sehen können: dem Außenohr. Doch es ist weit mehr als nur ein Anhängsel am Kopf. Man kann es sich als hochspezialisierten Empfänger vorstellen, der Schallwellen aus unserer Umgebung präzise einfängt und für die Weiterverarbeitung vorbereitet.

Die Ohrmuschel (Auricula) ist hier der Star. Ihre einzigartige, gewundene Form ist kein Zufall der Natur, sondern ein genialer akustischer Trick. Sie funktioniert wie ein biologischer Schalltrichter, der Töne und Geräusche gezielt sammelt und bündelt. Diese Form hilft uns nicht nur, mehr Schall aufzunehmen, sondern auch zu orten, aus welcher Richtung ein Geräusch kommt – eine Fähigkeit, die evolutionär überlebenswichtig war.

Der Weg durch den Gehörgang

Hat die Ohrmuschel die Schallwellen eingefangen, leitet sie diese in den äußeren Gehörgang (Meatus acusticus externus). Dieser Kanal ist rund 2,5 Zentimeter lang und verläuft nicht kerzengerade, sondern in einer sanften S-Kurve. Diese Biegung ist ein simpler, aber effektiver Schutzmechanismus.

Sie sorgt dafür, dass Staub oder kleine Fremdkörper nicht einfach so auf das empfindliche Trommelfell am Ende des Gangs prallen können. Der Gehörgang ist also nicht nur ein Tunnel, sondern die erste Verteidigungslinie für die filigrane Mechanik unseres Mittelohrs.

Aber der Gehörgang kann noch mehr: Er wirkt wie ein natürlicher Resonator, der bestimmte Frequenzen von sich aus verstärkt. Das betrifft vor allem Frequenzen im Bereich der menschlichen Sprache (etwa 2.000 bis 4.000 Hertz). Diese clevere Eigenschaft macht es uns leichter, Gesprächen zu folgen, selbst wenn es um uns herum lauter wird.

Das Außenohr ist also kein passiver Sammler, sondern ein aktiver Vorverstärker. Es optimiert das ankommende Schallsignal, bevor es die tieferen Strukturen erreicht, und legt damit den Grundstein für klares Hören.

Schutz und Selbstreinigung: Die Rolle des Ohrenschmalzes

Im vorderen Teil des Gehörgangs sitzen winzige Härchen und spezielle Drüsen, die das Ohrenschmalz (Cerumen) produzieren. Auch wenn es oft einen schlechten Ruf hat, ist dieses Sekret ein unverzichtbarer Teil unseres Schutzsystems. Es hat antibakterielle Eigenschaften und hält die empfindliche Haut im Gehörgang geschmeidig.

Vor allem aber hat Ohrenschmalz eine wichtige Reinigungsfunktion. Es fängt Staub, abgestorbene Hautschüppchen und andere Partikel ab. Durch unsere ganz normalen Kieferbewegungen beim Kauen oder Sprechen wird das Cerumen dann langsam nach außen transportiert – das Ohr reinigt sich also quasi von selbst. Genau deshalb sollte man auf Wattestäbchen verzichten, da sie diesen Mechanismus stören und das Ohrenschmalz nur tiefer hineinschieben.

Dieser Schutz ist überlebenswichtig, denn Hörschäden sind oft für immer. Ein Bewusstsein für Lärm ist daher entscheidend. Schon ab einer dauerhaften Belastung von 85 Dezibel kann unser Gehör Schaden nehmen, während die Schmerzgrenze erst bei etwa 120 Dezibel liegt. Initiativen zum Gehörschutz helfen dabei, unser wertvolles Hörvermögen zu bewahren. Mehr über die Funktionen und den Schutz des Ohrs erfährst du auf Wikipedia.

Das Trommelfell: Die Brücke zum Mittelohr

Am Ende des Gehörgangs wartet die letzte Station des Außenohrs: das Trommelfell (Membrana tympani). Diese hauchdünne, leicht trichterförmige Membran ist nur etwa 0,1 Millimeter dick, aber erstaunlich robust.

Das Trommelfell hat zwei entscheidende Aufgaben im Aufbau des Ohres:

- Schutzschild: Es schließt das Mittelohr luftdicht ab und schützt es so vor Bakterien, Wasser und Schmutz aus der Außenwelt.

- Schallwandler: Es nimmt die ankommenden Schallwellen – die nichts anderes als Luftdruckschwankungen sind – auf und wandelt sie in präzise mechanische Schwingungen um.

Man kann es sich wirklich wie das Fell einer Trommel vorstellen: Wenn die Schallwellen darauf treffen, beginnt es zu vibrieren. Diese Schwingungen gibt es dann direkt an die Gehörknöchelchenkette im Mittelohr weiter. Hier endet die Arbeit des Außenohrs, und der nächste, entscheidende Schritt der Schallverarbeitung fängt an.

Das Mittelohr als mechanischer Verstärker

Die Schallwellen haben das Trommelfell in Bewegung versetzt – und jetzt betreten wir das mechanische Herzstück des Ohrs. Willkommen im Mittelohr, einer winzigen, luftgefüllten Kammer, in der die eigentliche Magie der Verstärkung stattfindet. Hier arbeitet die kleinste Knochenkette des menschlichen Körpers, um die ankommende Energie für den nächsten, entscheidenden Schritt vorzubereiten.

Diese Höhle, auch Paukenhöhle genannt, ist kaum größer als eine Erbse. Ihre Hauptaufgabe klingt simpel, ist aber eine physikalische Meisterleistung: Sie muss die schwachen Vibrationen aus der Luft aufnehmen und sie kraftvoll genug machen, um die Flüssigkeit im Innenohr zu bewegen. Jeder, der schon mal versucht hat, unter Wasser zu rufen, kennt das Problem: Schall verliert massiv an Energie, wenn er von Luft auf ein dichteres Medium wie Wasser trifft.

Die kleinste Knochenkette des Körpers

Um genau dieses Problem zu lösen, hat die Evolution eine geniale Hebelkonstruktion entwickelt: die drei Gehörknöchelchen. Diese winzigen, perfekt aufeinander abgestimmten Knochen bilden eine bewegliche Kette, die das Trommelfell direkt mit dem Innenohr verbindet.

- Der Hammer (Malleus): Er ist fest mit der Innenseite des Trommelfells verwachsen und fängt dessen Schwingungen als Erster auf.

- Der Amboss (Incus): Er sitzt wie ein Gelenk in der Mitte und leitet die Bewegung vom Hammer an den Steigbügel weiter.

- Der Steigbügel (Stapes): Er ist der kleinste Knochen im menschlichen Körper. Er sitzt wie ein kleiner Stempel auf einer Membran, dem ovalen Fenster, das den Zugang zum flüssigkeitsgefüllten Innenohr darstellt.

Stell dir diese drei Knochen wie ein mechanisches Getriebe vor. Sie nehmen die großflächigen, aber recht schwachen Bewegungen des Trommelfells auf und bündeln die gesamte Kraft auf die winzige Fußplatte des Steigbügels. Dieser geniale Trick verstärkt den Schalldruck um das bis zu 20-fache. Ohne diese Verstärkung wäre unser Gehör deutlich unempfindlicher, und wir würden alles um etwa 30 Dezibel leiser wahrnehmen.

Das Mittelohr ist ein Meister der mechanischen Übersetzung. Es wandelt geringen Druck auf einer großen Fläche (Trommelfell) in hohen Druck auf einer kleinen Fläche (ovales Fenster) um. So sorgt es dafür, dass die wertvolle Schallenergie nicht an der Grenze zum Innenohr einfach verpufft.

Die folgende Tabelle fasst die spezifische Rolle jedes Gehörknöchelchens bei der Schallübertragung und -verstärkung zusammen.

Funktionen der Gehörknöchelchen im Mittelohr

| Gehörknöchelchen | Anatomische Position | Hauptfunktion |

|---|---|---|

| Hammer (Malleus) | Verbunden mit dem Trommelfell | Nimmt Schwingungen direkt vom Trommelfell auf und gibt sie weiter. |

| Amboss (Incus) | Zwischen Hammer und Steigbügel | Fungiert als Gelenk und überträgt die Bewegung in der Kette. |

| Steigbügel (Stapes) | Sitzt auf dem ovalen Fenster | Konzentriert die Vibrationen und leitet sie als Druckwelle ins Innenohr. |

Jedes dieser Knöchelchen spielt eine unverzichtbare Rolle, um das leise Flüstern der Außenwelt in ein klares Signal für unser Gehirn zu verwandeln.

Die entscheidende Rolle des Druckausgleichs

Damit das Trommelfell überhaupt frei schwingen und seine Arbeit machen kann, muss eine wichtige Bedingung erfüllt sein: Der Luftdruck im Mittelohr muss dem Druck der Außenwelt entsprechen. Ist der Druck ungleich, wölbt sich das Trommelfell nach innen oder außen und wird steif. Das Ergebnis? Ein dumpfes, gedämpftes Hören.

Genau hier kommt ein oft übersehener, aber lebenswichtiger Helfer ins Spiel: die Eustachische Röhre, auch Ohrtrompete genannt. Dieser schmale Kanal verbindet das Mittelohr mit unserem Nasen-Rachen-Raum. Normalerweise ist sie geschlossen, doch beim Schlucken, Gähnen oder Kauen öffnet sie sich für einen kurzen Moment.

Dieses kurze Öffnen sorgt für einen Luftaustausch und gleicht den Druck auf beiden Seiten des Trommelfells aus. Den Effekt kennt jeder vom Fliegen oder Tauchen. Der schnelle Wechsel der Höhe erzeugt einen Druckunterschied, den wir als "Knacken" im Ohr spüren, wenn die Eustachische Röhre den Ausgleich schafft.

Gleichzeitig hat die Röhre eine wichtige Drainagefunktion: Sie leitet überschüssiges Sekret aus dem Mittelohr ab und schützt es so vor Infektionen. Wenn du noch tiefer in die faszinierende Mechanik eintauchen möchtest, wirft unser Artikel zur Anatomie des Mittelohrs einen noch detaillierteren Blick auf die komplexen Zusammenhänge.

Das Mittelohr ist also weit mehr als nur ein passiver Durchgang. Es ist ein aktiver, mechanischer Verstärker und ein intelligentes Druckausgleichssystem in einem – und bereitet die Schallwellen perfekt für den letzten und komplexesten Schritt ihrer Reise vor: die Umwandlung in Nervensignale im Innenohr.

Das Innenohr: Wo Bewegung zu Hören wird

Jetzt geht es ans Eingemachte. Wir tauchen in den verborgensten und zugleich faszinierendsten Teil unseres Ohrs ein. Nachdem die Schallwellen vom Außenohr aufgefangen und vom Mittelohr mechanisch verstärkt wurden, erreichen sie ihre letzte, alles entscheidende Station: das Innenohr. Dieses Areal ist so winzig und kunstvoll verschlungen, dass es auch den treffenden Namen Labyrinth trägt.

Tief im Felsenbein des Schädels geschützt, liegen hier zwei Organe mit völlig unterschiedlichen, aber untrennbar verbundenen Aufgaben. Das eine ist unser Gleichgewichtsorgan (Vestibularapparat), das uns hilft, die Balance zu halten und uns im Raum zu orientieren. Das andere ist die Hörschnecke (Cochlea) – der eigentliche Star, wenn es ums Hören geht. In diesem Abschnitt widmen wir uns voll und ganz dieser faszinierenden Struktur.

Die Hörschnecke – ein Meisterwerk der Schallanalyse

Stell dir die Cochlea wie ein winziges, spiralförmig gewundenes Schneckenhaus vor. Sie ist kaum größer als eine Erbse, doch in ihren etwa 2,5 Windungen steckt eine unglaublich komplexe Maschinerie. Im Inneren ist diese Schnecke nicht leer, sondern mit einer speziellen Flüssigkeit gefüllt, der Perilymphe.

Die Druckwellen, die der Steigbügel erzeugt, werden über das ovale Fenster direkt auf diese Flüssigkeit übertragen. Das kannst du dir wie einen Kiesel vorstellen, der ins Wasser fällt: Die Bewegung erzeugt Wellen, die sich ausbreiten. Genau das passiert in der Hörschnecke. Diese Flüssigkeitswellen sind der Schlüssel, um mechanische Energie in die Sprache unseres Nervensystems zu übersetzen.

Im Innenohr findet die entscheidende Verwandlung statt. Hier wird die physikalische Bewegung der Gehörknöchelchen in ein biochemisches, elektrisches Signal umgewandelt – das einzige Format, das unser Gehirn verstehen kann. Der Aufbau des Ohres erreicht hier seinen Höhepunkt an Komplexität und Präzision.

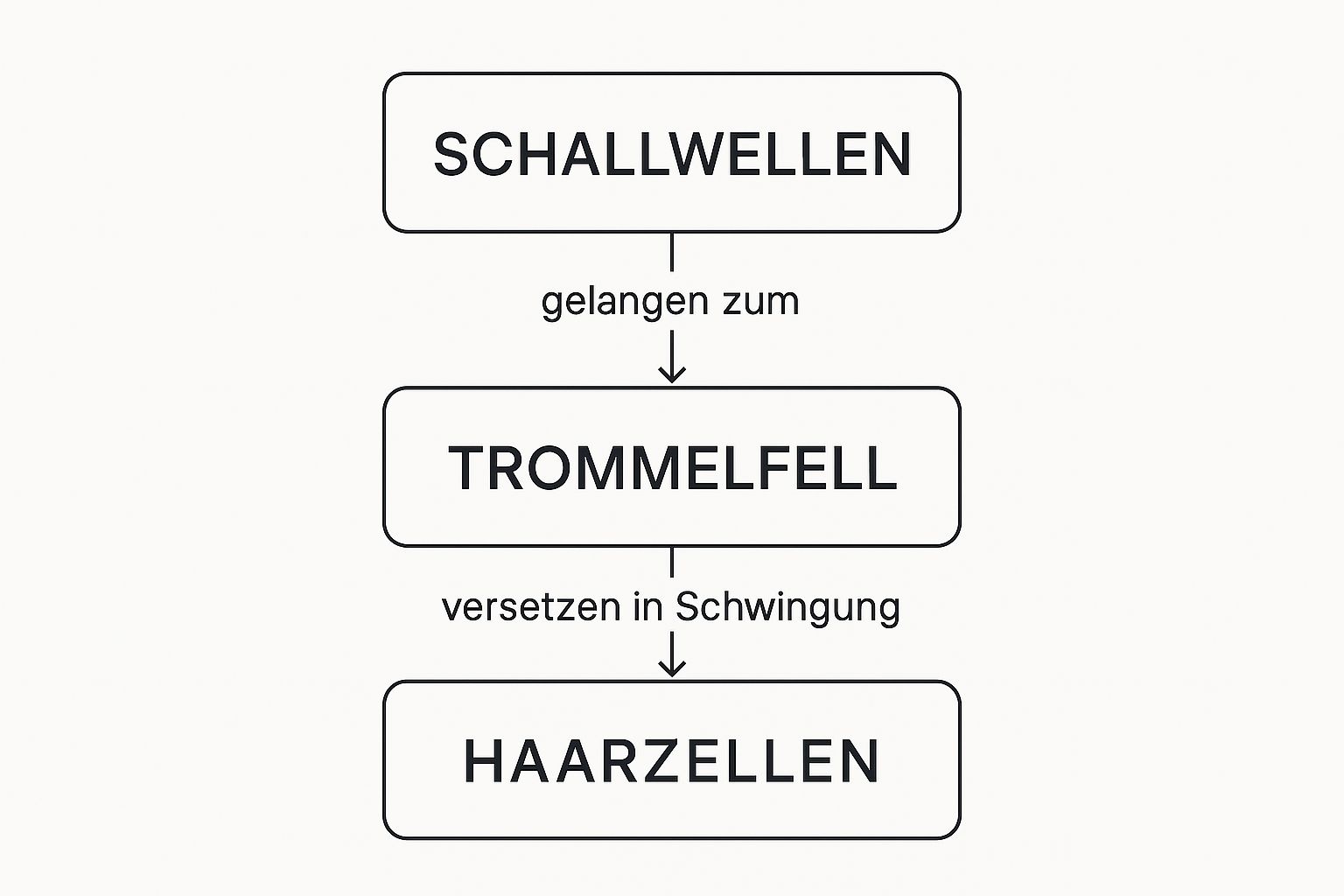

Der Weg des Schalls von der Außenwelt bis zu den Sinneszellen im Innenohr wird im Folgenden noch einmal verdeutlicht.

Die Infografik zeigt anschaulich, wie Schallwellen zunächst das Trommelfell in Schwingung versetzen, was letztlich die feinen Haarzellen im Innenohr stimuliert und den Hörvorgang auslöst.

Das Corti-Organ: Unser biologisches Mikrofon

Im Herzen der Cochlea, auf einer flexiblen Membran namens Basilarmembran, sitzt das eigentliche Hörorgan: das Corti-Organ. Man kann es sich als das biologische Mikrofon unseres Körpers vorstellen. Hier befinden sich Tausende winziger, hochempfindlicher Sinneszellen – die sogenannten Haarzellen.

Es gibt zwei Arten von Haarzellen, die unterschiedliche, aber perfekt aufeinander abgestimmte Aufgaben erfüllen:

- Innere Haarzellen: Davon gibt es rund 3.500, angeordnet in einer einzigen Reihe. Sie sind die eigentlichen Schall-Detektoren. Werden sie durch die Flüssigkeitswellen bewegt, erzeugen sie die Nervenimpulse, die ans Gehirn gehen.

- Äußere Haarzellen: Mit etwa 12.000 Stück sind sie deutlich in der Überzahl und in drei bis vier Reihen angeordnet. Sie funktionieren wie ein eingebauter Verstärker mit Fein-Tuning. Sie können sich aktiv zusammenziehen und strecken, um leise Töne zu verstärken und die Trennschärfe zwischen Frequenzen zu verbessern.

Die Funktionsweise ist absolut faszinierend: Die Flüssigkeitswellen, die durch die Cochlea laufen, bringen die Basilarmembran zum Schwingen. Diese Bewegung biegt die feinen „Härchen“ (Stereozilien) an der Spitze der Haarzellen. Diese winzige Auslenkung – oft nur im Nanometerbereich – ist der Funke, der alles auslöst. Sie öffnet Ionenkanäle in der Zelle, was zu einem elektrischen Impuls führt.

Wie die Cochlea Tonhöhen unterscheidet

Aber woher weiß das Gehirn, ob wir gerade einen hohen oder einen tiefen Ton hören? Die Lösung liegt im genialen Aufbau der Basilarmembran. Stell sie dir wie die Saiten einer Harfe oder die Tastatur eines Klaviers vor.

Am Anfang der Hörschnecke, direkt hinter dem ovalen Fenster, ist die Membran schmal und steif. Dieser Bereich reagiert am besten auf hohe Frequenzen – ganz wie die kurzen, dünnen Saiten einer Harfe. Je weiter man in die Schnecke vordringt, desto breiter und flexibler wird die Membran. Der Bereich an der Spitze der Schnecke schwingt daher am stärksten bei tiefen Frequenzen.

Jede Tonhöhe hat also ihren ganz eigenen Ort auf der Basilarmembran, an dem sie die maximale Schwingung auslöst. Das Gehirn interpretiert dann, welche Haarzellen feuern, und weiß dadurch sofort, welche Tonhöhe gehört wurde. Diese präzise Frequenz-Kartierung wird Tonotopie genannt.

Vom elektrischen Impuls zum Hörnerv

Sobald eine Haarzelle ein elektrisches Signal erzeugt hat, wird dieses an den Hörnerv (Nervus cochlearis) weitergegeben. Dieser Nerv ist im Grunde ein Datenkabel, das aus etwa 30.000 Nervenfasern besteht, wobei jede Faser mit nur einer oder wenigen Haarzellen verbunden ist. Der Hörnerv ist die Datenautobahn zum Gehirn. Er leitet die codierten Informationen über Tonhöhe, Lautstärke und Dauer des Klangs in Form von elektrischen Impulsen weiter. Hier endet die Reise des Schalls im Ohr, und die eigentliche Verarbeitung im Gehirn beginnt.

Diese filigranen inneren Organe sind ein Paradebeispiel für die Komplexität unseres Körpers. Wenn du dich für das Zusammenspiel der verschiedenen Systeme interessierst, schau dir auch unseren Artikel über die Anatomie der inneren Organe an.

Wie unser Gehirn aus Signalen Hörerlebnisse formt

Die faszinierende Reise des Schalls durch den Aufbau des Ohres ist fast vollendet. Nachdem die mechanische Energie im Innenohr in elektrische Impulse umgewandelt wurde, hat das Ohr seine Arbeit getan. Aber jetzt geht es erst richtig los, denn das, was bisher nur ein codiertes Signal ist, muss erst noch entschlüsselt werden. An dieser Stelle übernimmt die mächtigste Instanz unseres Körpers die Regie: unser Gehirn.

Was in der Hörschnecke als winziger elektrischer Funke beginnt, rast über den Hörnerv – eine Datenautobahn mit rund 30.000 Nervenfasern – in Richtung Schaltzentrale. Diese Impulse sind noch keine Melodie, keine vertraute Stimme, kein Blätterrauschen. Es sind reine, rohe Datenpakete über Frequenz, Intensität und Timing. Die eigentliche Magie passiert erst, wenn diese Informationen im Gehirn ankommen und interpretiert werden.

Die Reise durch den Hirnstamm

Die Nervensignale landen aber nicht direkt im obersten Hörzentrum. Vielmehr durchlaufen sie auf ihrem Weg dorthin mehrere spezialisierte Verarbeitungsstationen im Hirnstamm. Man kann sich diese Stationen wie eine Kette von Kontrollpunkten vorstellen, die die eingehenden Daten für die finale Analyse vorsortieren.

Jeder dieser Knotenpunkte hat eine ganz bestimmte Aufgabe. Hier werden grundlegende Eigenschaften wie Tonhöhe und Lautstärke bereits grob eingeordnet. Noch wichtiger ist aber etwas anderes: An diesen frühen Umschlagplätzen werden die Informationen von beiden Ohren erstmals zusammengeführt und miteinander abgeglichen.

Dieser Abgleich ist der Schlüssel für unser räumliches Hören. Durch winzige Unterschiede im Timing und in der Lautstärke der Signale vom linken und rechten Ohr berechnet das Gehirn blitzschnell, aus welcher Richtung ein Geräusch kommt. Eine Fähigkeit, die evolutionär überlebenswichtig war, um eine Gefahr rechtzeitig zu orten.

Der auditorische Kortex als Chef-Interpret

Nachdem die Signale im Hirnstamm vorverarbeitet wurden, erreichen sie ihr Ziel: den auditorischen Kortex, auch Hörrinde genannt. Dieser Bereich liegt gut geschützt im Schläfenlappen des Gehirns und ist das eigentliche Zentrum unseres Hörsinns. Hier findet die hochkomplexe Interpretation statt, die aus einfachen Tönen bedeutungsvolle Hörerlebnisse macht.

Im auditorischen Kortex werden die ankommenden Nervenimpulse mit bereits gespeicherten Mustern abgeglichen. Das Gehirn scannt die Signale auf bekannte Strukturen und erkennt so komplexe Klänge:

- Mustererkennung: Das Gehirn identifiziert die typischen Frequenzmuster einer menschlichen Stimme und unterscheidet sie mühelos von einem vorbeifahrenden Auto oder Vogelgezwitscher.

- Sprachverarbeitung: Spezialisierte Bereiche wie das Wernicke-Areal knacken den Code der Sprache. Sie entschlüsseln einzelne Laute und Silben und fügen sie zu Wörtern mit Sinn und Grammatik zusammen.

- Emotionale Färbung: Die Hörinformationen werden auch an andere Hirnregionen weitergereicht, zum Beispiel an die Amygdala. Sie verpasst den Klängen eine emotionale Note – so klingt Musik für uns fröhlich oder eine Stimme bedrohlich.

Hören ist keine passive Rezeption, sondern eine aktive Meisterleistung des Gehirns. Es nutzt Erinnerungen, Erfahrungen und den Kontext, um Schallwellen einen Sinn zu verleihen. Es blendet Unwichtiges aus und rückt das ins Rampenlicht, was für uns gerade zählt.

Vom Geräusch zur Bedeutung

Dieser letzte Schritt im Hörprozess macht aus einem physikalischen Reiz eine ganz persönliche Erfahrung. Das Knistern eines Feuers wird zu einem Gefühl von Gemütlichkeit, weil wir es mit positiven Erinnerungen verknüpfen. Die Sirene eines Krankenwagens lässt uns sofort aufhorchen, weil wir die Bedeutung dieses Signals gelernt haben. Ohne die Interpretation durch das Gehirn wären alle Geräusche nur eine bedeutungslose Geräuschkulisse.

Um diesen komplexen Vorgang noch einmal greifbar zu machen, haben wir den gesamten Weg von der Schallwelle bis zur Wahrnehmung im Gehirn in einer Tabelle zusammengefasst. Sie zeigt anschaulich, wie perfekt die einzelnen Stationen ineinandergreifen.

Zusammenfassung des Hörvorgangs von der Schallwelle bis zum Gehirn

| Schritt | Ort | Vorgang | Ergebnis |

|---|---|---|---|

| 1. Aufnahme | Außenohr | Schallwellen werden aufgefangen und zum Trommelfell geleitet. | Gebündelte Schallenergie |

| 2. Verstärkung | Mittelohr | Schwingungen werden mechanisch durch die Gehörknöchelchen verstärkt. | Verstärkte mechanische Vibration |

| 3. Umwandlung | Innenohr | Mechanische Wellen werden von Haarzellen in elektrische Signale umgewandelt. | Elektrische Nervenimpulse |

| 4. Interpretation | Gehirn | Die elektrischen Signale werden analysiert, sortiert und mit Mustern verglichen. | Bewusstes Hörerlebnis (Sprache, Musik) |

Diese Kette ist ein beeindruckendes Beispiel dafür, wie perfekt die einzelnen Komponenten zusammenspielen, um uns die faszinierende Welt des Hörens zu erschließen.

Die brennendsten Fragen zum Aufbau des Ohres

Nach unserer detaillierten Reise durch das Labyrinth des Ohrs bleiben oft noch ein paar ganz praktische Fragen offen. Zeit, die häufigsten Mysterien zu lüften und dem Alltags-Wissen rund um unser Gehör den letzten Schliff zu geben.

Manchmal sind es ja gerade die scheinbar simplen Dinge, die uns am meisten grübeln lassen. Wofür ist Ohrenschmalz eigentlich gut? Und warum genau haben wir zwei Ohren statt nur einem? Hier kommen die Antworten.

Wofür brauchen wir eigentlich Ohrenschmalz?

Ohrenschmalz, von Medizinern auch Cerumen genannt, hat zu Unrecht einen schlechten Ruf. Es ist kein Schmutz, sondern ein cleverer Schutz- und Reinigungsmechanismus unseres Körpers, der von speziellen Drüsen im äußeren Gehörgang produziert wird.

Seine Aufgaben sind für ein gesundes Ohr absolut entscheidend:

- Die Putzkolonne: Ohrenschmalz fängt Staub, alte Hautschüppchen und winzige Fremdkörper ab. Wenn wir kauen oder sprechen, bewegen sich unsere Kiefer – und diese Bewegung schiebt das Cerumen wie auf einem Förderband langsam nach draußen.

- Der Bodyguard: Es bildet einen leicht sauren Schutzfilm auf der empfindlichen Haut im Gehörgang. Dieses Milieu mögen Bakterien und Pilze gar nicht, was Infektionen vorbeugt.

- Die Pflegecreme: Das Sekret hält die Haut geschmeidig und bewahrt sie vor dem Austrocknen. Trockene, rissige Haut wäre ein leichtes Einfallstor für Keime.

Genau deshalb sind Wattestäbchen auch so eine schlechte Idee. Sie sabotieren diesen genialen Selbstreinigungsprozess. Im schlimmsten Fall schieben sie das Ohrenschmalz zu einem festen Pfropfen zusammen, der das Hören beeinträchtigt oder sogar das Trommelfell verletzen kann.

Vertrau deinem Ohr – es ist ein selbstreinigendes Wunderwerk. Eine Reinigung tief im Gehörgang ist normalerweise überflüssig. Hier gilt: Weniger ist mehr!

Warum haben wir zwei Ohren?

Zwei Ohren zu haben, ist weit mehr als nur eine biologische Redundanz. Diese Anordnung ist das Geheimnis hinter einer unserer erstaunlichsten Fähigkeiten: dem räumlichen Hören. Erst durch das Zusammenspiel beider Ohren kann unser Gehirn blitzschnell herausfinden, woher ein Geräusch kommt.

Dieser Prozess, auch binaurales Hören genannt, beruht auf zwei winzigen, aber entscheidenden Unterschieden:

- Der Zeitunterschied: Schallwellen erreichen das Ohr, das näher zur Geräuschquelle ist, einen winzigen Augenblick früher. Unser Gehirn misst diese minimale Verzögerung und berechnet daraus die Richtung auf der horizontalen Ebene.

- Der Lautstärkeunterschied: Unser Kopf wirft einen „Schallschatten“. Das bedeutet, das Ohr auf der abgewandten Seite empfängt den Schall etwas leiser und gedämpfter, weil hohe Frequenzen vom Kopf blockiert werden. Auch diesen Pegelunterschied nutzt das Gehirn zur Ortung.

Ohne diese Fähigkeit wäre es unglaublich schwer, uns in unserer akustischen Umwelt zurechtzufinden. Wir könnten kaum einschätzen, aus welcher Richtung ein herannahendes Auto kommt oder woher ein Name gerufen wird – eine Fähigkeit, die evolutionär überlebenswichtig war und heute noch ist.

Kann sich das Gehör von selbst heilen?

Diese Frage lässt sich nicht mit einem einfachen Ja oder Nein beantworten. Unser Ohr hat zwar beeindruckende Schutzmechanismen, aber seine Fähigkeit zur Regeneration ist leider stark begrenzt. Das betrifft vor allem die empfindlichen Haarzellen im Innenohr.

Diese winzigen Sinneszellen, die Schallwellen in elektrische Signale für das Gehirn umwandeln, können sich beim Menschen nicht erneuern. Sind sie einmal durch zu laute Musik, Lärm am Arbeitsplatz oder altersbedingt zerstört, ist der Schaden dauerhaft. Das Ergebnis ist ein irreversibler Hörverlust.

Deshalb ist Gehörschutz so unglaublich wichtig. Schon eine Dauerbelastung von 85 Dezibel – das entspricht etwa dem Lärm einer viel befahrenen Straße – kann zu bleibenden Schäden führen.

Es gibt aber auch vorübergehende Hörprobleme. Nach einem lauten Konzert zum Beispiel kann das Gehör für eine Weile gedämpft klingen. Hier sind die Haarzellen nur überreizt und können sich mit etwas Ruhe wieder erholen. Trotzdem ist jede dieser Situationen Stress pur für unser Gehör. Prävention ist und bleibt der beste Weg, um sich sein Hörvermögen ein Leben lang zu erhalten.

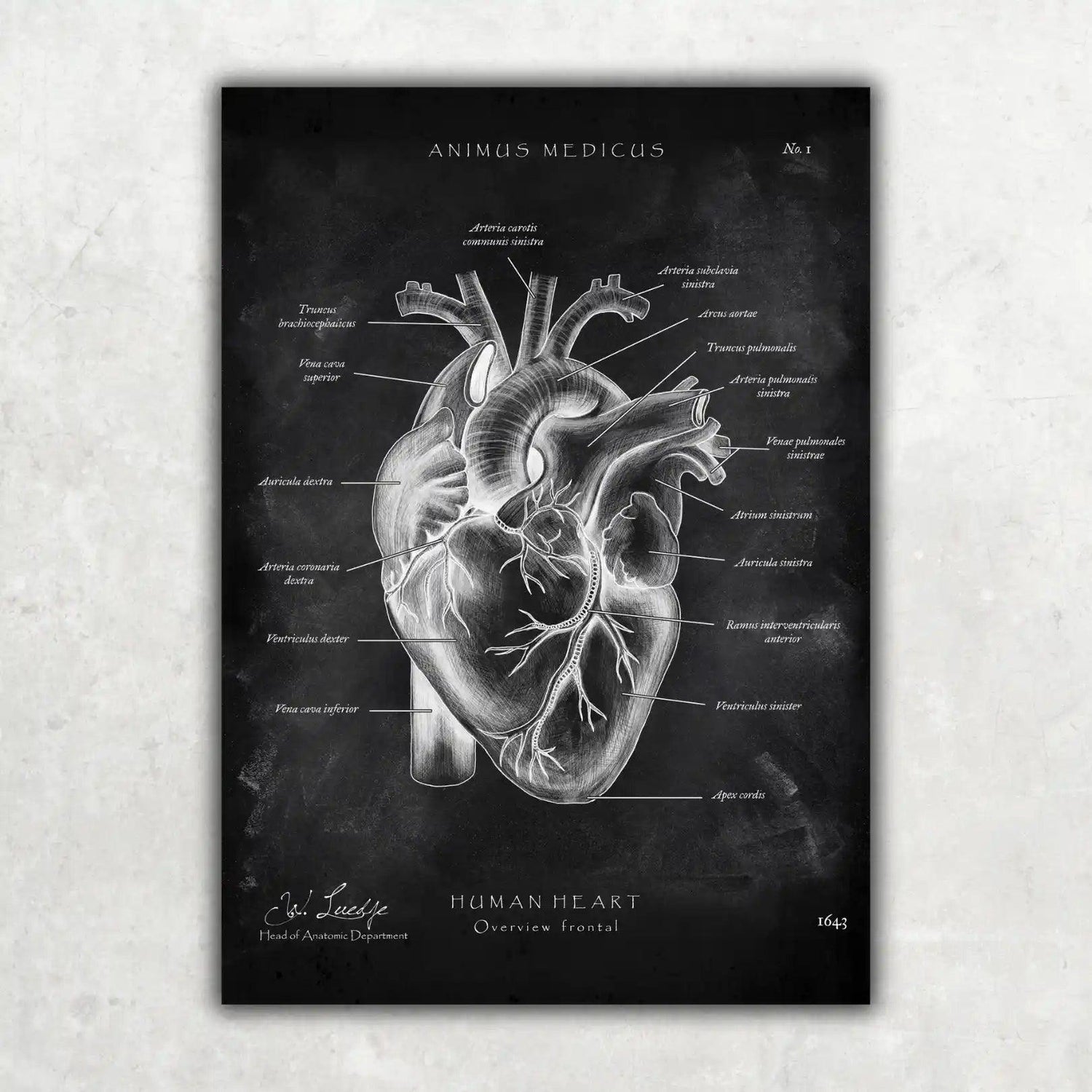

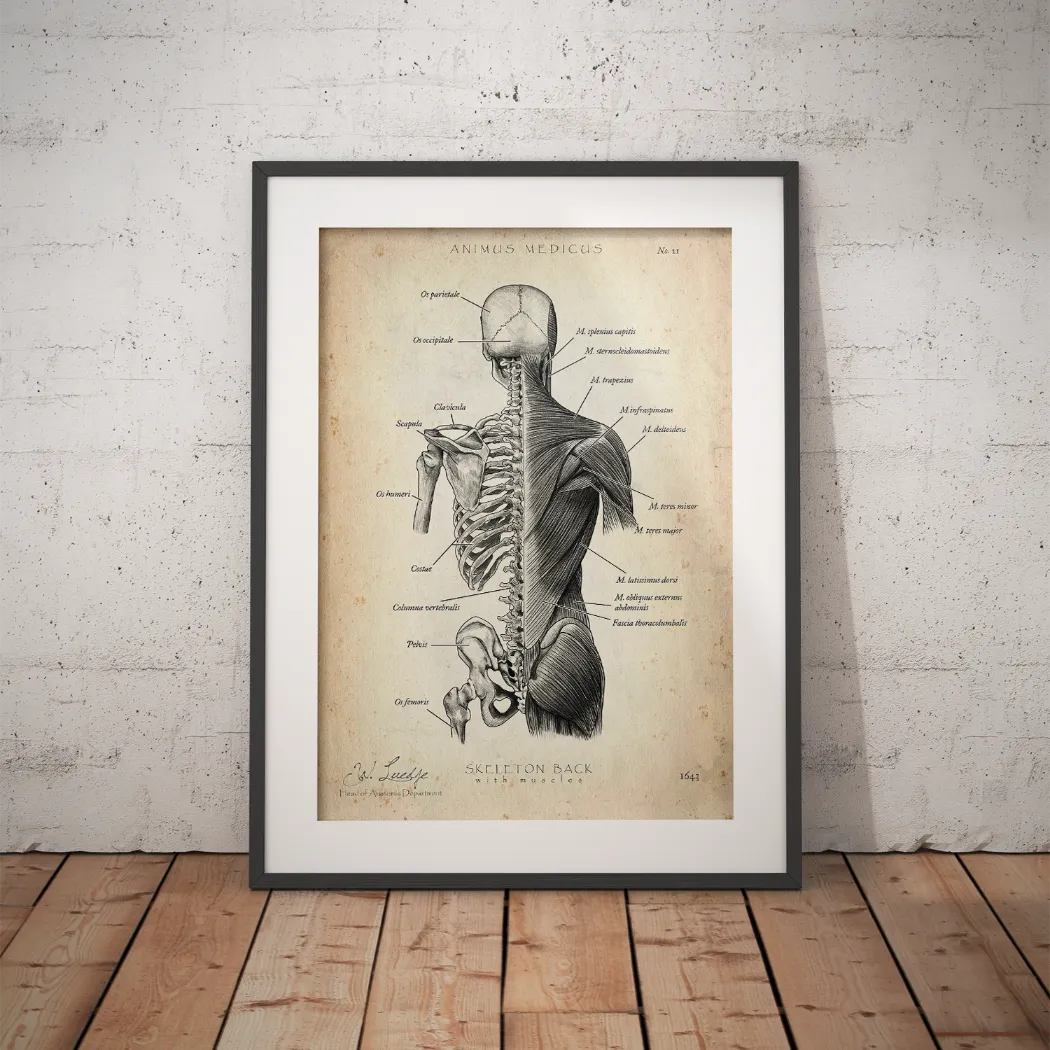

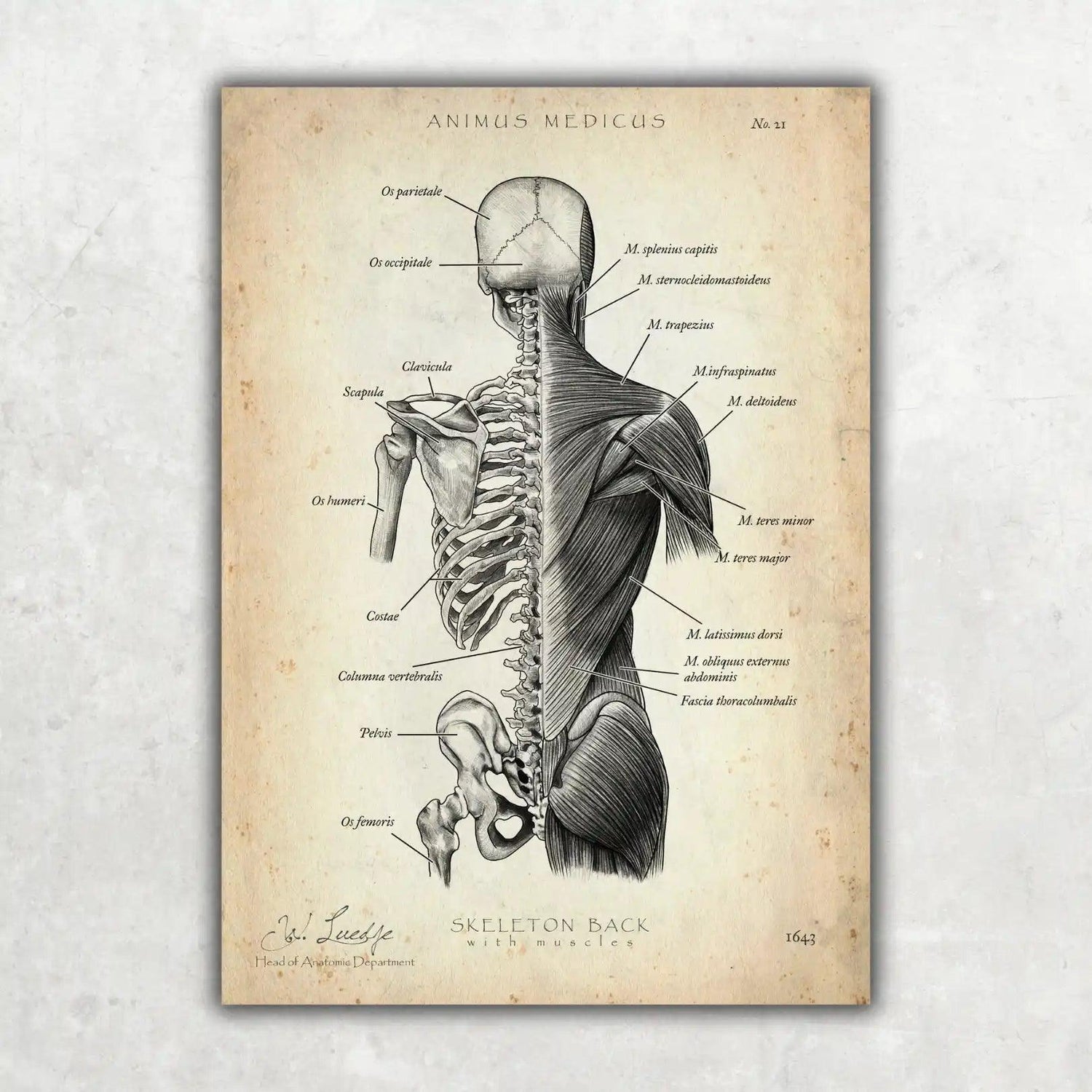

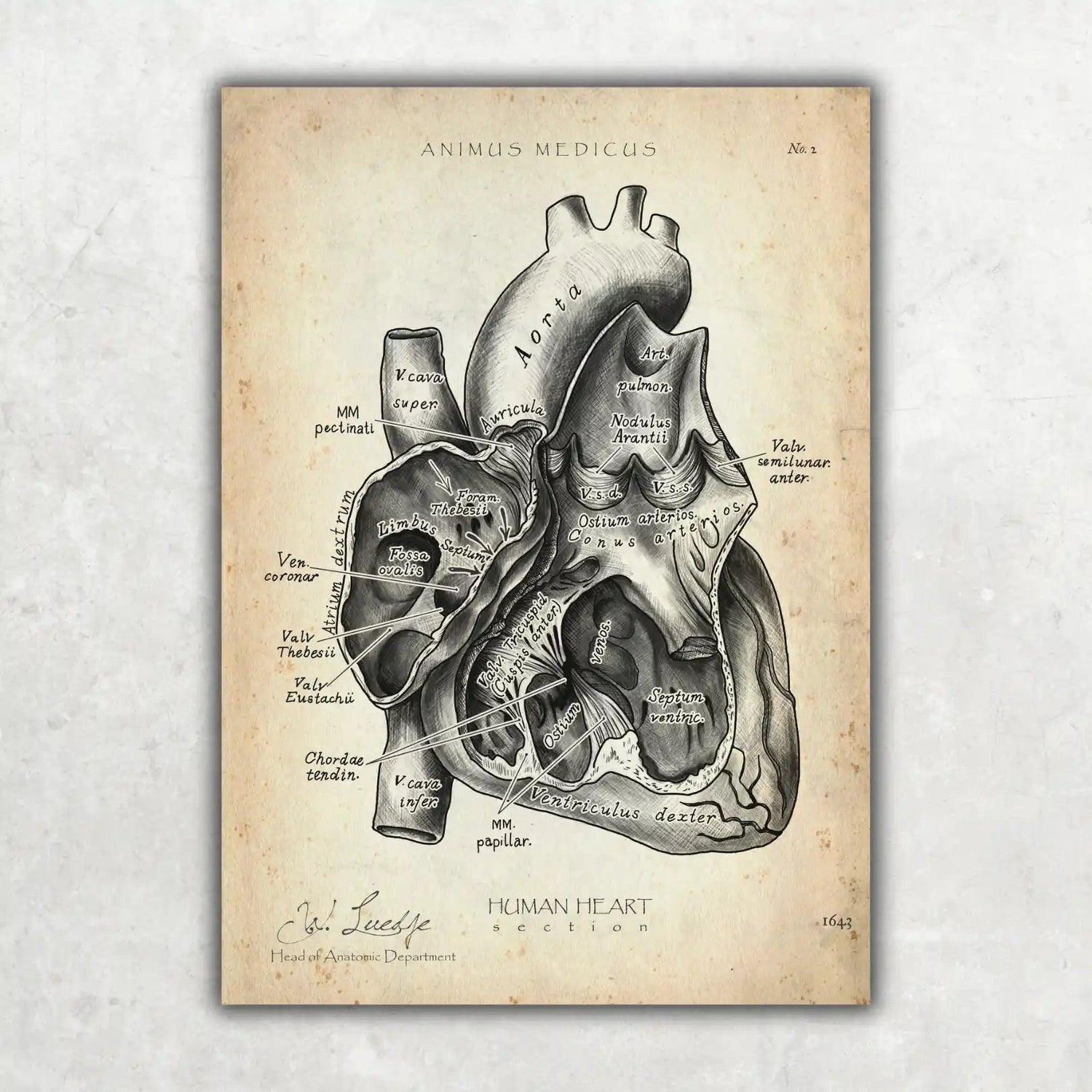

Die Anatomie unseres Körpers ist ein unendlich faszinierendes Feld, in dem jedes noch so kleine Detail eine entscheidende Rolle spielt. Wir bei Animus Medicus haben es uns zur Aufgabe gemacht, diese Komplexität in einzigartigen und ästhetischen Designs festzuhalten. Entdecke unsere wunderschönen Anatomie-Poster und Accessoires, die Wissenschaft und Kunst perfekt miteinander verbinden. Besuche uns auf https://animus-medicus.de und hol dir die Schönheit der Medizin nach Hause oder in deine Praxis.