Anatomie weibliches Becken: Einfach erklärt & verständlich

Die Anatomie des weiblichen Beckens ist weit mehr als nur ein Haufen Knochen. Sie beschreibt eine hochkomplexe und unglaublich funktionale Struktur aus Knochen, Gelenken, Bändern und Muskeln, die perfekt aufeinander abgestimmt sind. Das Becken dient nicht nur als stabiles Fundament für unsere Haltung und jede Bewegung, sondern ist auch auf geniale Weise für das Austragen einer Schwangerschaft und den Geburtsvorgang angepasst. Ein echtes Meisterwerk der Natur, das obendrein lebenswichtige Organe im Unterleib schützt.

Einblick in das Fundament des weiblichen Körpers

Stell dir das weibliche Becken nicht als starres Gerüst vor. Denk eher an das Chassis eines hochmodernen Fahrzeugs: Es muss extrem stabil sein, um das gesamte Körpergewicht zu tragen und Kräfte zu verteilen. Gleichzeitig muss es aber auch flexibel genug sein, um sich den enormen Anforderungen einer Geburt anzupassen. Es bildet eine schützende Schale für empfindliche Strukturen und ist der zentrale Ankerpunkt für die gesamte Muskulatur von Rumpf und Beinen.

Um dieses faszinierende Zusammenspiel wirklich zu begreifen, schauen wir uns die vier Hauptkomponenten genauer an. Jede von ihnen hat eine ganz spezifische Aufgabe, doch erst im Team entfalten sie ihre volle Funktionalität.

- Knochen: Sie bilden das tragende Gerüst und geben dem Becken seine charakteristische, schalenförmige Form.

- Gelenke: Diese Verbindungen sorgen für Stabilität, ermöglichen aber gleichzeitig eine begrenzte, doch absolut entscheidende Beweglichkeit.

- Bänder: Man kann sie sich wie starke, elastische Seile vorstellen, die die Knochen zusammenhalten und die Gelenke sichern.

- Muskeln: Allen voran der Beckenboden, der ein dynamisches Netzwerk bildet, das stützt, sichert und bei der Geburt nachgeben kann.

Die zentrale Bedeutung für die weibliche Gesundheit

Ein grundlegendes Verständnis der Anatomie des weiblichen Beckens ist für jede Frau von unschätzbarem Wert. Es geht nicht nur darum, den eigenen Körper besser zu verstehen, sondern auch darum, gesundheitliche Zusammenhänge zu erkennen. Du wärst überrascht, wie viele Beschwerden im Rücken-, Hüft- oder Bauchbereich ihren Ursprung in der Beckenregion haben.

Besonders in Phasen großer körperlicher Veränderungen wie Schwangerschaft und Geburt spielt dieses Wissen eine zentrale Rolle. Die Fähigkeit des Beckens, sich unter Hormoneinfluss zu weiten und anzupassen, ist ein faszinierender Prozess – ein perfektes mechanisches Zusammenspiel, das von der Natur genial gesteuert wird.

Das Becken ist die Brücke zwischen dem Ober- und Unterkörper. Es überträgt Kräfte, ermöglicht Bewegung und beherbergt die Organe, die für Fortpflanzung und Ausscheidung zuständig sind. Seine Gesundheit ist daher fundamental für das allgemeine Wohlbefinden.

Dieses komplexe Gebilde schützt nicht nur Gebärmutter und Eierstöcke, sondern auch Teile des Darms und der Harnblase. Wenn du mehr über die Lage und Funktion dieser wichtigen Strukturen erfahren möchtest, findest du in unserem Artikel über die Anatomie der inneren Organe viele weiterführende Infos.

Indem wir die einzelnen Bausteine des weiblichen Beckens und ihre Aufgaben beleuchten, schaffen wir eine solide Wissensgrundlage. Dieses Wissen gibt dir die Möglichkeit, informierte Entscheidungen für deine Gesundheit zu treffen und die faszinierende Ingenieurskunst deines Körpers wirklich wertzuschätzen.

Die knöcherne Architektur des weiblichen Beckens

Man kann sich das knöcherne Becken wie das stabile Fundament unseres Rumpfes vorstellen. Eine Art tragende Schale, robust genug, um die Organe im Inneren zu schützen, aber gleichzeitig so clever konstruiert, dass es unter bestimmten Umständen eine erstaunliche Flexibilität an den Tag legt. Diese Architektur ist kein Zufall, sondern das Ergebnis einer perfekten evolutionären Anpassung an die weibliche Biologie.

Die gesamte Struktur besteht aus vier Hauptknochen, die zusammen einen festen, geschlossenen Ring bilden: die beiden Hüftbeine (Ossa coxae) an den Seiten und das Kreuzbein (Os sacrum) sowie das Steißbein (Os coccygis) als hinterer Abschluss.

Interessanterweise ist jedes der beiden Hüftbeine ursprünglich aus drei separaten Knochen zusammengesetzt, die erst im Laufe der Pubertät fest miteinander verwachsen.

- Darmbein (Os ilium): Das ist der größte der drei Teile. Er bildet die weit ausladenden, schaufelartigen Seiten des Beckens, die du seitlich an deiner Taille ertasten kannst.

- Sitzbein (Os ischii): Dieser kräftige, nach unten zeigende Knochen trägt dein gesamtes Gewicht, wenn du sitzt – daher auch der Name.

- Schambein (Os pubis): Die beiden Schambeine treffen sich vorne und sind durch die Schambeinfuge (Symphyse) verbunden, eine knorpelige Verbindung, die dem Beckenring eine gewisse Elastizität gibt.

Zusammen formen diese Knochen den Beckengürtel, eine komplexe Struktur, die eine absolut zentrale Rolle in der gesamten Anatomie des weiblichen Beckens spielt.

Der entscheidende Unterschied zum männlichen Becken

Was bei der weiblichen Beckenanatomie sofort ins Auge sticht, ist der deutliche Unterschied zur männlichen Form. Während das Becken des Mannes primär auf Kraftübertragung und Stabilität ausgelegt ist – also hoch, schmal und eher trichterförmig –, ist das weibliche Becken breiter, flacher und schalenförmiger. Der Grund dafür ist ganz klar: Es muss als Geburtskanal funktionieren.

Das weibliche Becken ist im Durchschnitt also deutlich weiter und niedriger, mit ausladenderen Beckenschaufeln. Das gibt dem Fötus während der Schwangerschaft mehr Platz. Ein ganz typisches Erkennungsmerkmal ist der Schambeinwinkel (Arcus pubicus), der bei Frauen in der Regel über 90 Grad weit ist, beim Mann hingegen meist nur um die 70 Grad misst. Diese breitere Öffnung ist absolut entscheidend, damit der Kopf des Kindes bei der Geburt hindurchpasst. Wer tiefer in die Materie einsteigen will, findet mehr über die detaillierten anatomischen Unterschiede) heraus, deren Erforschung die Geburtshilfe maßgeblich geprägt hat.

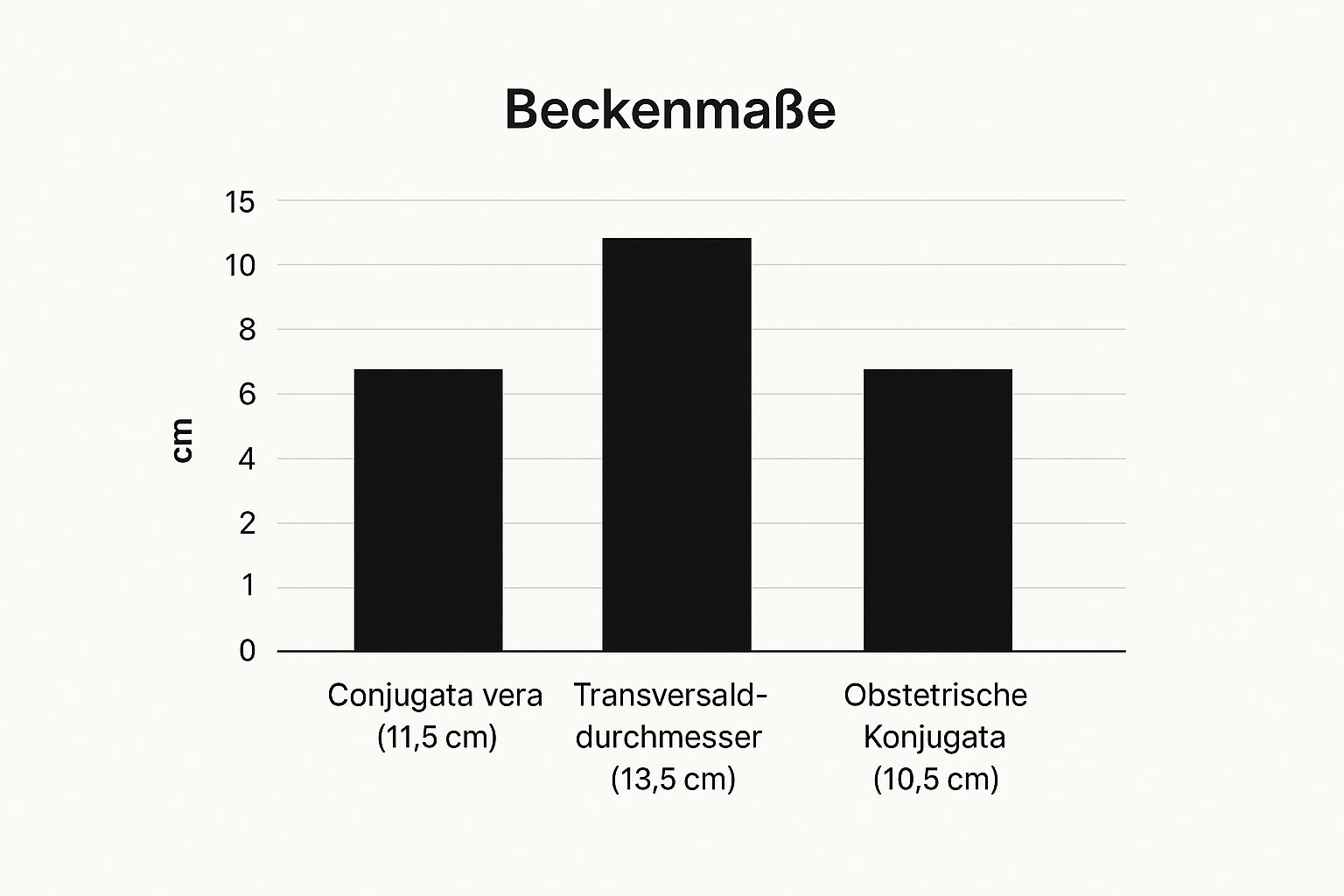

Die folgende Infografik verdeutlicht die wichtigsten geburtshilflichen Maße des weiblichen Beckens, die den verfügbaren Raum im Geburtskanal beschreiben.

Man sieht hier sehr schön, dass der Querdurchmesser (Transversaldurchmesser) am größten ist. Das zeigt, dass das Becken in der Breite den meisten Raum bietet – eine perfekte Anpassung für den Geburtsvorgang.

Vergleich der anatomischen Merkmale von weiblichem und männlichem Becken

Die strukturellen Unterschiede zwischen dem weiblichen und männlichen Becken sind nicht nur Nuancen, sondern grundlegende Design-Anpassungen, die direkt mit ihrer Funktion zusammenhängen. Die folgende Tabelle stellt die wichtigsten Merkmale gegenüber, um die Anpassungen – insbesondere für die Geburt – klar hervorzuheben.

| Merkmal | Weibliches Becken | Männliches Becken |

|---|---|---|

| Gesamtform | Breit, flach und schalenförmig | Hoch, schmal und trichterförmig |

| Beckenschaufeln | Weit ausladend | Steiler und enger stehend |

| Schambeinwinkel | Größer als 90 Grad | Kleiner als 70 Grad |

| Beckeneingang | Queroval | Eher herzförmig |

| Kreuzbein | Kürzer und breiter | Länger und schmaler |

| Steißbein | Beweglicher | Weniger beweglich bis starr |

Diese Merkmale sind weit mehr als nur trockene Fakten aus dem Anatomiebuch. Sie erzählen eine faszinierende Geschichte der evolutionären Anpassung und zeigen, wie die Form der Knochen direkt der Funktion dient. Das weibliche Becken ist auf einzigartige Weise für die enormen Herausforderungen von Schwangerschaft und Geburt optimiert.

Der Beckenboden als dynamisches Kraftzentrum

Der Beckenboden wird bei der Betrachtung der Anatomie des weiblichen Beckens viel zu oft übersehen, dabei ist er das absolute Kraftzentrum. Stell ihn dir aber bloß nicht wie eine starre, flache Muskelplatte vor. Viel treffender ist das Bild einer flexiblen, dreilagigen Hängematte, die im knöchernen Becken aufgespannt ist. Diese Hängematte ist stark genug, um deine Organe sicher an Ort und Stelle zu halten, aber gleichzeitig auch dynamisch genug, um auf jede Bewegung, jeden Hustenstoß und jeden Schritt sofort zu reagieren.

Er setzt sich aus drei übereinanderliegenden Schichten von Muskeln und Bindegewebe zusammen. Gemeinsam bilden sie ein fein gewobenes Netz, das die Öffnungen für Harnröhre, Vagina und Anus umschließt. Erst dieses geniale Design verleiht ihm seine einzigartige Mischung aus Stärke und Elastizität – eine Kombination, die für seine vielfältigen Aufgaben unerlässlich ist.

Die drei Hauptaufgaben des Beckenbodens

Der Beckenboden ist ein echter Multitasker. Seine Funktionen gehen weit über das bloße „Da sein“ hinaus und sind absolut entscheidend für dein tägliches Wohlbefinden. Im Grunde lassen sich seine Hauptaufgaben in drei Kernbereiche unterteilen:

- Stützen und Tragen: Seine wichtigste Funktion ist das Stützen der Beckenorgane. Man kann ihn sich wie ein elastisches Fundament vorstellen, das Blase, Gebärmutter und Darm gegen die Schwerkraft an ihrem Platz hält.

- Sichern und Verschließen: Er kontrolliert aktiv die Schließmuskeln von Blase und Darm. Ein gut trainierter Beckenboden sorgt für Kontinenz – er spannt sich reflexartig an, wenn du niest oder springst, und verhindert so ungewollten Urinverlust.

- Loslassen und Entspannen: Genauso wichtig wie das Anspannen ist die Fähigkeit zur Entspannung. Diese ist entscheidend für eine reibungslose Blasen- und Darmentleerung, für schmerzfreien Geschlechtsverkehr und natürlich für den Geburtsvorgang.

Diese feine Balance aus Anspannung und Entspannung macht ihn zu einem dynamischen System, das ständig für uns arbeitet, ohne dass wir es bewusst merken. Ein tieferes Verständnis für die verschiedenen Muskelgruppen des Beckens kann dir dabei helfen, diese komplexe Struktur noch besser zu begreifen.

Was passiert wenn die Kraft nachlässt

Wenn dieses fein abgestimmte Stützsystem an Kraft verliert, können die Folgen schnell spürbar werden. Eine Schwächung des Beckenbodens ist dabei keine Seltenheit. Schwangerschaft, Geburt, hormonelle Veränderungen in den Wechseljahren oder auch chronischer Husten können die Muskulatur und das Bindegewebe belasten und überdehnen.

Statistiken aus Deutschland zeigen, dass etwa 25–30 % der Frauen im gebärfähigen Alter Anzeichen einer Beckenbodenschwäche aufweisen. Eine häufige Folge ist die sogenannte Belastungsinkontinenz – der ungewollte Urinverlust bei körperlicher Anstrengung.

Man kann sich den Beckenboden wie ein Trampolin vorstellen. Ist es gut gespannt, federt es jeden Druck souverän ab. Lässt die Spannung nach, hängt es durch und kann seine stützende Funktion nicht mehr optimal erfüllen.

Die häufigsten Konsequenzen einer geschwächten Beckenbodenmuskulatur sind:

- Belastungsinkontinenz: Urinverlust beim Lachen, Husten, Niesen oder Heben.

- Dranginkontinenz: Ein plötzlich auftretender, sehr starker Harndrang.

- Organsenkung (Deszensus): Ein Absinken von Blase, Gebärmutter oder Darm, was ein Druck- oder Fremdkörpergefühl verursachen kann.

- Schmerzen im unteren Rücken: Da der Beckenboden eng mit der Rumpfmuskulatur zusammenarbeitet, kann eine Schwäche hier schnell zu Instabilität und Schmerzen führen.

Die Bedeutung von Training und Rückbildung

Die gute Nachricht ist: Der Beckenboden ist ein Muskel und kann wie jeder andere Muskel auch trainiert werden. Gezieltes Beckenbodentraining ist die mit Abstand effektivste Methode, um die Muskulatur zu stärken, Problemen vorzubeugen oder bestehende Beschwerden zu lindern.

Besonders nach einer Geburt ist die Rückbildungsgymnastik essenziell. Während der Schwangerschaft wurde der Beckenboden durch das Gewicht des Babys stark gedehnt und während der Geburt extrem beansprucht. Ein gezieltes Training hilft ihm, seine ursprüngliche Kraft und Spannkraft Stück für Stück wiederzuerlangen.

Ein starker Beckenboden trägt maßgeblich zur Lebensqualität bei. Er sorgt nicht nur für Kontinenz und eine stabile Körpermitte, sondern spielt auch eine wichtige Rolle für ein erfülltes Sexualleben. Eine gut durchblutete und kräftige Muskulatur kann nämlich auch die Empfindungsfähigkeit steigern. Die Auseinandersetzung mit der Anatomie des weiblichen Beckens macht eines ganz deutlich: Dieses Kraftzentrum verdient unsere volle Aufmerksamkeit.

Bänder und Gelenke als flexible Stabilisatoren

Man könnte meinen, die knöcherne Anatomie des weiblichen Beckens sei eine komplett starre Festung. Aber wie kann etwas so felsenfest Stabiles gleichzeitig die unglaubliche Flexibilität besitzen, die für eine Geburt notwendig ist? Die Antwort liegt in einem oft übersehenen, aber genialen Netzwerk aus Bändern und Gelenken – den heimlichen Helden, die dem Becken seine dynamische Stärke verleihen.

Stell dir diese Strukturen wie das Fahrwerk eines Geländewagens vor. Auf der normalen Straße sorgt es für maximale Stabilität und Sicherheit. Wenn es jedoch ins anspruchsvolle Gelände geht, muss es plötzlich nachgeben und sich anpassen können. Genau so arbeiten die Bänder und Gelenke des Beckens: Sie schaffen im Alltag eine unerschütterliche Basis, können aber bei Bedarf nachgiebig werden.

Die entscheidenden Gelenke des Beckenrings

Obwohl es auf den ersten Blick wie ein einziger, solider Knochenring aussieht, ist das Becken tatsächlich durch drei strategisch platzierte Gelenke verbunden. Das sind aber keine klassischen Scharniergelenke wie am Knie, sondern eher straffe, faserige Verbindungen, die nur minimale Bewegungen zulassen – sogenannte Amphiarthrosen.

- Schambeinfuge (Symphysis pubica): Vorne, wo die beiden Schambeine aufeinandertreffen, sitzt diese knorpelige Verbindung. Sie wirkt wie ein Stoßdämpfer und gibt dem vorderen Beckenring eine winzige, aber wichtige Elastizität.

- Iliosakralgelenke (ISG): Auf der Rückseite verbinden die beiden Iliosakralgelenke das Kreuzbein mit den Darmbeinen. Sie sind extrem robust gebaut, denn hier wird die gesamte Last des Oberkörpers aufgenommen und auf die Beine weitergeleitet.

Diese Gelenke sind der Schlüssel, um die Doppelrolle des Beckens – Stabilität und Mobilität – zu verstehen. Ihre eingeschränkte Beweglichkeit ist im Alltag perfekt für eine stabile Kraftübertragung, birgt aber auch das Potenzial für Blockaden oder Schmerzen, die oft fälschlicherweise als simple „Rückenprobleme“ abgetan werden.

Die Bänder als wachsame Sicherungsseile

Die Gelenke allein könnten diese immense Stabilität natürlich nicht garantieren. Hier kommen die Bänder ins Spiel. Man kann sie sich wie extrem widerstandsfähige, aber leicht dehnbare Sicherungsseile vorstellen, die über die Gelenke gespannt sind und den gesamten Beckenring zusammenhalten. Sie verhindern bei jedem Schritt übermäßige Bewegungen und stabilisieren die gesamte Konstruktion.

Die Bänder des Beckens sind so stark, dass bei einem schweren Unfall eher die Knochen brechen, als dass die Bänder reißen. Das unterstreicht ihre immense Bedeutung für die strukturelle Integrität des Beckens.

Einige der wichtigsten Bänder sind:

- Ligamenta sacroiliaca: Ein komplexes Netz aus vorderen, hinteren und zwischen den Knochen liegenden Bändern, das die Iliosakralgelenke massiv verstärkt.

- Ligamentum sacrotuberale & Ligamentum sacrospinale: Diese beiden starken Bänder spannen sich an der Rückseite des Beckens auf. Sie begrenzen die Kippbewegung des Kreuzbeins und verwandeln nebenbei knöcherne Einkerbungen in geschlossene Öffnungen, durch die wichtige Nerven wie der Ischiasnerv und Gefäße ziehen.

Das Zusammenspiel von Bändern, Gelenken und der umliegenden Muskulatur ist für eine gesunde Haltung und Bewegung absolut zentral. Um zu verstehen, wie diese Strukturen mit den Muskeln der Hüfte kooperieren, lohnt sich ein Blick in unseren weiterführenden Artikel zur Anatomie der Hüftmuskeln.

Das Wunder der hormonellen Lockerung

Die wahre Genialität dieses Systems zeigt sich während der Schwangerschaft. Unter dem Einfluss des Hormons Relaxin werden alle Bänder und auch der Knorpel der Schambeinfuge weicher und dehnbarer. Dieser Prozess ist absolut entscheidend, denn er ermöglicht eine leichte Weitung des Beckens während der Geburt. Die Gelenke werden mobiler und der Geburtskanal gewinnt an entscheidenden Millimetern im Durchmesser.

Was ein biologisches Meisterwerk ist, kann aber auch zu Beschwerden führen. Die erhöhte Beweglichkeit, besonders im ISG und in der Symphyse, kann Instabilität und Schmerzen verursachen – ein Phänomen, das viele Schwangere als „Symphysenlockerung“ kennen. Nach der Geburt normalisiert sich der Hormonspiegel wieder und die Bänder gewinnen ihre ursprüngliche Festigkeit zurück.

Warum die Beckenanatomie in der Medizin so wichtig ist

Bisher haben wir die einzelnen Bausteine der Anatomie des weiblichen Beckens auseinandergenommen – die Knochen, Muskeln, Bänder und Gelenke. Aber warum ist dieses Wissen in der Praxis eigentlich so verdammt wichtig? Jetzt schlagen wir die Brücke von der reinen Theorie zur knallharten medizinischen Realität. Hier zeigt sich, warum ein tiefes Verständnis dieser komplexen Region in Gynäkologie, Geburtshilfe und Urologie über den Erfolg eines Eingriffs entscheidet.

Das Becken ist so viel mehr als nur ein Knochengerüst. Es ist die Bühne für die zentralen Prozesse des Lebens und oft genug auch für große medizinische Herausforderungen. Jede Operation in diesem Bereich ist Millimeterarbeit, bei der die genaue Kenntnis der Lage von Nerven, Blutgefäßen und Organen das A und O ist.

Der Geburtskanal als anatomische Herausforderung

Die wohl offensichtlichste und zugleich faszinierendste Funktion des weiblichen Beckens ist seine Rolle bei der Geburt. Jede Geburt ist eine mechanische Meisterleistung, bei der die ganz individuellen Maße des Beckens den Weg vorgeben. Die Form des Beckeneingangs, die Weite in der Mitte und die Flexibilität am Ausgang entscheiden darüber, wie reibungslos sich das Kind durch diesen knöchernen Kanal bewegen kann.

Für Geburtshelfer ist es deshalb enorm wichtig, diese Maße einschätzen zu können. Ein zu enges Becken kann eine vaginale Geburt extrem erschweren oder sogar unmöglich machen. Die Fähigkeit, die Beckenform richtig zu beurteilen, hilft dabei, mögliche Hürden frühzeitig zu erkennen und den sichersten Weg für Mutter und Kind zu wählen.

Man kann sich den Geburtskanal wie einen kurvigen Tunnel vorstellen, durch den ein Fahrzeug navigieren muss. Nur wenn die Maße von Tunnel und Fahrzeug perfekt zusammenpassen, klappt die Durchfahrt ohne Probleme. Jedes Becken hat seine ganz eigene Tunnelform.

Die Bedeutung für gynäkologische Operationen

Im klinischen Alltag, besonders in der Gynäkologie, ist ein präzises Wissen über die Anatomie des weiblichen Beckens absolut überlebenswichtig. Bei Eingriffen wie einer Gebärmutterentfernung (Hysterektomie) oder der Entfernung von Eierstockzysten manövrieren Chirurgen in einem extrem dicht besiedelten Gebiet. Hier liegen lebenswichtige Strukturen auf engstem Raum beieinander.

Dazu gehören zum Beispiel:

- Große Blutgefäße: Die Arterien und Venen, die Gebärmutter, Eierstöcke und Blase versorgen, verlaufen in direkter Nachbarschaft.

- Wichtige Nerven: Nervenbahnen wie Teile des Ischiasnervs und solche, die für die Blasen- und Darmfunktion zuständig sind, ziehen quer durchs kleine Becken.

- Die Harnleiter: Sie schlängeln sich von den Nieren zur Blase und kreuzen dabei Bänder und Gefäße – das macht sie bei Operationen besonders anfällig für Verletzungen.

Eine unachtsame Bewegung kann hier verheerende Folgen haben: von starken Blutungen über chronische Schmerzen bis hin zum dauerhaften Verlust der Blasen- oder Darmkontrolle.

Das Halte- und Stützsystem der Beckenorgane

Die Organe im kleinen Becken schweben nicht einfach so herum. Sie werden von einem komplexen Netzwerk aus Bindegewebe und Bändern – den Faszien und Ligamenten – an den Beckenwänden festgehalten. Diese Strukturen sorgen dafür, dass Blase, Gebärmutter und Darm an Ort und Stelle bleiben und ihre Arbeit machen können.

Gerade die operative Anatomie dieser Verbindungen ist für die gynäkologische Praxis in Deutschland von immenser Bedeutung. Starke Haltebänder wie das Ligamentum cardinale verankern die Organe sicher im Becken. Ein tiefes Wissen über diese Strukturen ist die absolute Grundvoraussetzung für sichere Operationen, wie sie in deutschen Krankenhäusern jeden Tag stattfinden. Wenn du tiefer in die entscheidenden Haltestrukturen eintauchen willst, kannst du dir weitere Einblicke in die operative Anatomie verschaffen.

Wird dieses Stützsystem schwächer, zum Beispiel durch Geburten oder mit dem Alter, kann es zu einer Organsenkung (Deszensus) kommen. Dann rutschen Blase, Gebärmutter oder Darm nach unten und können im schlimmsten Fall sogar aus der Scheide hervortreten. Chirurgische Eingriffe, die das beheben sollen, zielen genau darauf ab, dieses Stützsystem wieder aufzubauen. Ohne exaktes anatomisches Wissen wäre das schlichtweg unmöglich.

Diagnostik bei unklaren Beckenschmerzen

Chronische Schmerzen im Becken sind oft ein diagnostisches Puzzle. Kommen die Schmerzen von den Organen? Den Muskeln? Den Gelenken? Oder ist vielleicht ein Nerv eingeklemmt? Krankheiten wie die Endometriose können beispielsweise Nerven wie den Ischiasnerv befallen und unerträgliche, ausstrahlende Schmerzen verursachen.

Ein Arzt muss die gesamte Anatomie des weiblichen Beckens wie eine Landkarte im Kopf haben, um die wahre Ursache zu finden. Er muss wissen, welche Nerven wo entlanglaufen und welche Muskeln welche Schmerzmuster auslösen können. Nur dann kann er die Symptome richtig deuten und eine zielgerichtete Diagnose stellen. Die Anatomie liefert hier den entscheidenden Fahrplan, um der Schmerzursache auf den Grund zu gehen.

Deine Fragen zum weiblichen Becken – kurz und bündig beantwortet

Die Anatomie des weiblichen Beckens ist ein unheimlich komplexes Thema und wirft natürlich Fragen auf. Nachdem wir uns jetzt die knöcherne Architektur, den dynamischen Beckenboden und all die Bänder und Gelenke genauer angeschaut haben, ist es Zeit für die häufigsten Fragen. Hier bekommst du klare Antworten, die mit Mythen aufräumen und dir helfen, deinen Körper noch besser zu verstehen.

Warum ist das weibliche Becken eigentlich breiter als das männliche?

Der offensichtlichste Grund ist eine absolut geniale Anpassung der Evolution an die Geburt. Die breitere, flachere und eher schalenförmige Gestalt schafft einen geräumigen Geburtskanal, der dem Baby überhaupt erst den Weg nach draußen ebnet.

Man könnte sagen, das männliche Becken ist voll auf Stabilität und die effiziente Übertragung von Lasten getrimmt. Das weibliche Becken hingegen ist ein Multitalent: Es muss beides können! Es kombiniert die nötige Stabilität für den Alltag mit einer unglaublichen Flexibilität, die für eine Geburt einfach unerlässlich ist. Dieser Unterschied ist wohl eines der eindrucksvollsten Beispiele dafür, wie perfekt die Form im menschlichen Körper an ihre Funktion angepasst ist.

Welche Rolle spielt der Beckenboden im Alltag?

Im Alltag ist unser Beckenboden ein stiller Held, der meist unbemerkt im Hintergrund schuftet. Seine Aufgaben sind unglaublich vielfältig und für unser tägliches Wohlbefinden absolut entscheidend.

Im Grunde lassen sich seine Hauptfunktionen in drei Bereiche einteilen:

- Stützen: Stell ihn dir wie ein elastisches Trampolin vor. Er trägt die inneren Organe – Blase, Gebärmutter und Darm – und hält sie auch gegen die Schwerkraft zuverlässig an ihrem Platz.

- Sichern: Er ist der Wächter unserer Kontinenz. Durch die bewusste Kontrolle der Schließmuskeln sorgt er dafür, dass Urin und Stuhl nur dann entleert werden, wenn wir das auch wirklich wollen.

- Stabilisieren: Als zentraler Spieler in der Rumpfmuskulatur arbeitet er eng mit Bauch- und Rückenmuskeln zusammen. Dieses Team sorgt für eine aufrechte Haltung und einen stabilen unteren Rücken.

Ein gesunder und reaktionsschneller Beckenboden ist also weit mehr als nur ein Muskel – er ist die Basis für Bewegung, eine gute Haltung und unser allgemeines körperliches Gleichgewicht.

Wie verändert sich das Becken während einer Schwangerschaft?

Was während der Schwangerschaft im Becken passiert, grenzt schon fast an ein kleines Wunder. Der Hauptverantwortliche für diese Verwandlung ist ein Hormon namens Relaxin.

Relaxin sorgt dafür, dass die Bänder und sogar die Knorpelverbindung der Schambeinfuge (die Symphyse) deutlich weicher und nachgiebiger werden. Diese wachsende Flexibilität ist natürlich kein Zufall, sondern eine geniale Vorbereitung auf die Geburt. Sie erlaubt es dem knöchernen Becken, sich während des Geburtsvorgangs leicht zu weiten und so wertvolle Millimeter mehr Platz für den Kopf des Babys zu schaffen.

Man kann es sich so vorstellen: Ein eigentlich fester Ring wird an seinen Verbindungsstellen plötzlich dehnbar. Genau das passiert, um den Weg für das Kind freizumachen – ein Paradebeispiel für die Anpassungsfähigkeit unseres Körpers.

Gleichzeitig wird der Beckenboden durch das stetig steigende Gewicht des Babys enorm beansprucht und stark gedehnt. Das macht auch klar, warum gezielte Rückbildungsübungen nach der Geburt so wichtig sind, um seine alte Kraft und Stützfunktion wiederherzustellen.

Was sind die häufigsten Beschwerden im Beckenbereich?

So robust unser Becken auch ist, es ist nicht vor Problemen gefeit. Ganz oben auf der Liste steht die Beckenbodenschwäche. Sie kann zu Belastungsinkontinenz führen – also dem ungewollten Urinverlust beim Niesen, Husten oder Springen – oder sogar zu einer Senkung der Beckenorgane.

Ebenfalls weit verbreitet sind Schmerzen im Bereich der Iliosakralgelenke (kurz ISG-Syndrom). Oft werden sie durch Fehlbelastung, Blockaden oder hormonelle Umstellungen, wie in der Schwangerschaft, ausgelöst und strahlen typischerweise in den unteren Rücken oder das Gesäß aus.

Während der Schwangerschaft kann auch die bereits erwähnte hormonelle Lockerung der Schambeinfuge, die Symphysenlockerung, zu teils heftigen Schmerzen im vorderen Becken führen.

Auch die Nerven können für Probleme sorgen. So kann beispielsweise Endometriose den Ischiasnerv reizen und unerträgliche, ausstrahlende Schmerzen verursachen, die oft fälschlicherweise als Bandscheibenproblem gedeutet werden. Die gute Nachricht: Viele dieser Beschwerden lassen sich durch gezielte Physiotherapie, spezielles Training und medizinische Behandlung gut in den Griff bekommen.

Wir hoffen, dieser umfassende Einblick in die Anatomie des weiblichen Beckens hat dir geholfen, die faszinierende Komplexität deines Körpers besser zu verstehen. Wenn du von der Schönheit der Anatomie genauso begeistert bist wie wir, dann entdecke bei Animus Medicus unsere einzigartigen Vintage-Anatomieposter und Accessoires, die medizinisches Wissen und künstlerisches Design perfekt vereinen. Finde jetzt dein Lieblingsstück in unserem Shop!