Anatomie und Physiologie verständlich erklärt

Anatomie und Physiologie – das sind die beiden Grundpfeiler, auf denen die gesamte Medizin ruht. Man könnte sagen, sie sind wie zwei Seiten derselben Medaille. Die Anatomie ist dabei die Lehre vom Aufbau unseres Körpers, während die Physiologie erklärt, wie dieser faszinierende Körper überhaupt funktioniert. Ohne die eine ist die andere schlichtweg nicht zu begreifen.

Was Anatomie und Physiologie wirklich bedeuten

Stell dir vor, du hältst den detaillierten Bauplan eines hochkomplexen Gebäudes in den Händen – genau das ist die Anatomie. Sie zeigt dir präzise, wo jede Wand steht, wie die Räume zueinander angeordnet sind und wo jede einzelne Leitung verlegt ist. Du lernst die Namen und die exakte Position jedes Bauteils, vom soliden Fundament bis zum letzten Ziegel auf dem Dach.

Die Physiologie hingegen ist sozusagen die Betriebsanleitung für dieses Gebäude. Sie erklärt, wie der Strom durch die Leitungen fließt, um die Lampen zum Leuchten zu bringen, wie die Wasserrohre die Bäder versorgen und wie die Heizung für eine wohlige Wärme sorgt. Sie beschreibt all die dynamischen Prozesse und Funktionen, die dieses Gebäude erst bewohnbar und lebendig machen.

Die untrennbare Verbindung von Struktur und Funktion

Diese Analogie macht ein ganz zentrales Prinzip deutlich: Struktur und Funktion gehören untrennbar zusammen. Du kannst die Funktionsweise einer Pumpe (Physiologie) nicht wirklich verstehen, wenn du ihren Aufbau aus Ventilen und Kammern (Anatomie) nicht kennst. Umgekehrt ergibt die genaue Kenntnis der Herzklappen erst dann einen Sinn, wenn du begreifst, wie sie den Blutfluss im richtigen Moment steuern.

Anatomie fragt: „Was ist das und wo sitzt es?“

Physiologie fragt: „Wie funktioniert das und warum tut es das?“

Die beiden Disziplinen sind ein unschlagbares Team. Die Anatomie stellt die Bühne bereit, und die Physiologie beschreibt das Stück, das darauf aufgeführt wird. Gerade im Medizinstudium oder in Gesundheitsberufen ist dieses Zusammenspiel absolut entscheidend. Ein Arzt muss die genaue Lage eines Knochens kennen, um einen Bruch zu diagnostizieren (Anatomie), aber eben auch verstehen, wie der Heilungsprozess abläuft (Physiologie).

Die Anatomie des Menschen ist dabei viel mehr als nur trockene Wissenschaft – sie kann selbst zur Kunstform werden. Mehr dazu findest du in unserem Beitrag über die Verbindung von Medizin und Ästhetik.

Damit die Unterschiede noch klarer werden, werfen wir einen Blick auf eine direkte Gegenüberstellung. Die folgende Tabelle bringt die wichtigsten Aspekte auf den Punkt und dient als schnelle Orientierung.

Anatomie vs Physiologie auf einen Blick

Diese Tabelle stellt die grundlegenden Unterschiede zwischen Anatomie und Physiologie gegenüber, um ein klares Verständnis der beiden Disziplinen zu ermöglichen.

| Merkmal | Anatomie (Die Lehre vom Aufbau) | Physiologie (Die Lehre von der Funktion) |

|---|---|---|

| Fokus | Statische Strukturen, Formen und Lagebeziehungen | Dynamische Prozesse und Mechanismen |

| Fragestellung | Was und Wo? | Wie und Warum? |

| Methoden | Sektion, Bildgebung (MRT, CT), Mikroskopie | Experimente, Messungen (EKG, Blutdruck), Modelle |

| Beispiel (Herz) | Beschreibt die vier Herzkammern, die Klappen und die großen Gefäße. | Erklärt, wie der Herzmuskel kontrahiert und das Blut durch den Körper pumpt. |

| Beispiel (Niere) | Zeigt den Aufbau aus Nierenrinde, Nierenmark und Nierenbecken. | Beschreibt den Prozess der Blutfilterung und Urinproduktion. |

Wie du siehst, beleuchten beide Fächer den menschlichen Körper aus unterschiedlichen, aber sich perfekt ergänzenden Perspektiven.

Vom Mikrokosmos der Zelle zum komplexen Organismus

Um die faszinierende Welt von Anatomie und Physiologie wirklich zu durchdringen, müssen wir ganz am Anfang ansetzen: bei den fundamentalen Bausteinen des Lebens. Stell dir den menschlichen Körper wie eine riesige, perfekt geölte Maschine vor. Jedes Zahnrad, jeder Hebel und jede Abteilung greift nahtlos ineinander, damit das große Ganze reibungslos funktioniert.

Alles beginnt auf der allerkleinsten Ebene – mit der Zelle. Sie ist quasi der grundlegende Arbeiter in unserer Körper-Maschinerie. Es gibt über 200 verschiedene Zelltypen, und jeder davon ist auf eine ganz bestimmte Aufgabe spezialisiert. Nervenzellen leiten Signale weiter, Muskelzellen sorgen für Bewegung – jeder hat seinen festen Platz.

Von einzelnen Arbeitern zu spezialisierten Teams

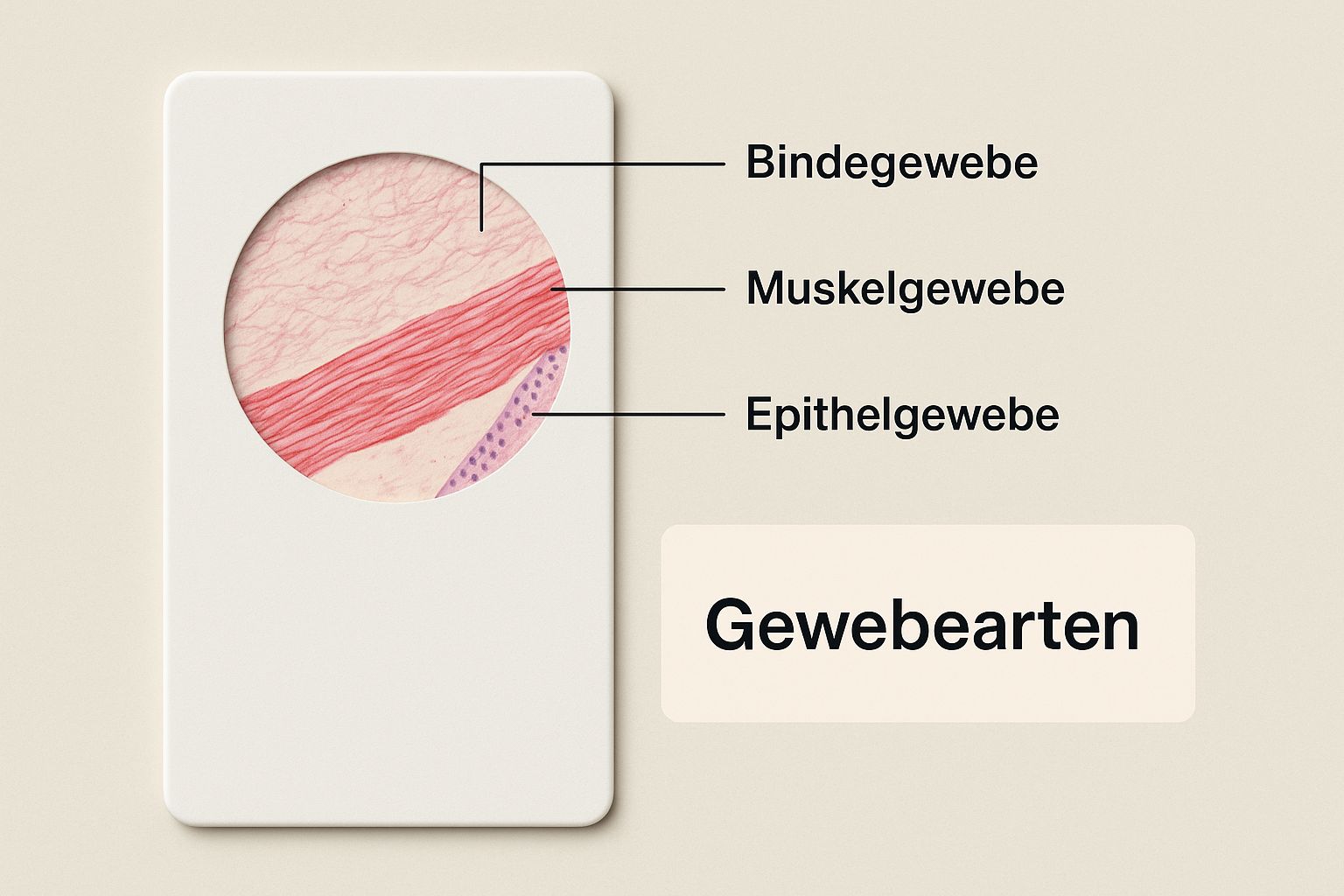

Ein einzelner Arbeiter kann aber nur wenig ausrichten. Deshalb schließen sich Zellen mit ähnlichen Aufgaben zu schlagkräftigen Teams zusammen. Diese Teams nennen wir Gewebe. Im menschlichen Körper gibt es vier Haupttypen, die jeweils eine übergeordnete Funktion erfüllen:

- Epithelgewebe: Das ist unsere Schutzhülle. Es bildet die Haut und kleidet unsere inneren Organe aus – quasi die Sicherheitsabteilung, die genau kontrolliert, was rein- und rausdarf.

- Bindegewebe: Dieses Gewebe stützt, verbindet und schützt alles andere. Man kann es sich wie das Gerüst oder die Infrastruktur der Maschine vorstellen, das alles an seinem Platz hält.

- Muskelgewebe: Hier steckt die Power. Es ist für jede Bewegung zuständig, vom unermüdlichen Herzschlag bis zum Heben eines Arms. Das sind die Motoren unserer Maschine.

- Nervengewebe: Die Schaltzentrale. Es überträgt elektrische Signale und koordiniert sämtliche Abläufe, erteilt Befehle und verarbeitet Informationen.

Unter dem Mikroskop wird schnell klar, wie eng diese verschiedenen Zelltypen miteinander verwoben sind, um gemeinsam eine Funktion zu erfüllen – ein echtes Teamwork.

Abteilungen, die zusammenarbeiten

Wenn sich nun verschiedene Gewebearten zusammentun, um eine noch komplexere Aufgabe zu bewältigen, entsteht ein Organ. Nehmen wir das Herz: Es besteht aus Muskelgewebe (zum Pumpen), Nervengewebe (zur Steuerung des Rhythmus) und Bindegewebe (für die Struktur). Jedes Organ ist wie eine hochspezialisierte Abteilung in unserer Körper-Maschine.

Ein Organ ist viel mehr als nur die Summe seiner Teile. Erst das perfekt koordinierte Zusammenspiel der verschiedenen Gewebe macht komplexe Funktionen wie die Verdauung im Magen oder die Blutfilterung in der Niere überhaupt möglich.

Genau hier zeigt sich die unzertrennliche Verbindung von Anatomie und Physiologie. Die anatomische Struktur des Herzens mit seinen vier Kammern und Klappen (der Bauplan) ist exakt auf seine physiologische Funktion, das Pumpen von Blut (die Betriebsanleitung), ausgelegt.

Die Meisterleistung der Organsysteme

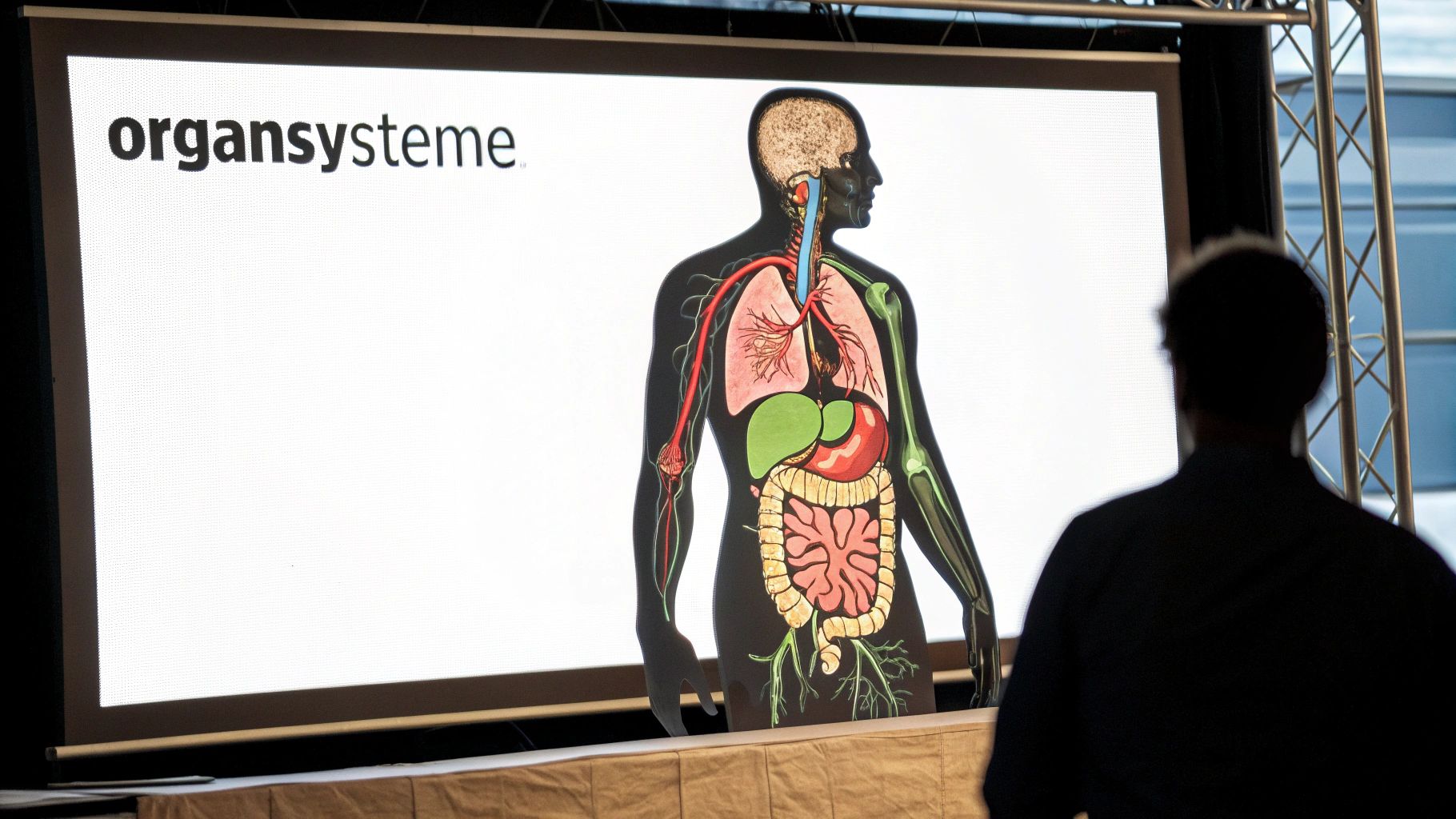

Die höchste Stufe unserer Organisation sind die Organsysteme. Hier kooperieren mehrere Organe, um die ganz großen, lebenswichtigen Aufgaben zu stemmen. Man könnte sie als die Hauptabteilungen unserer Körper-Maschine bezeichnen.

Schauen wir uns das Verdauungssystem an: eine beeindruckende Produktionslinie, die im Mund beginnt und bei der Ausscheidung endet. Organe wie Magen, Leber und Darm arbeiten Hand in Hand, um Nahrung zu zerlegen, Nährstoffe aufzunehmen und Abfall loszuwerden. Jedes Organ hat seine spezifische Rolle, aber nur im Verbund funktioniert das Ganze.

Andere wichtige Organsysteme sind zum Beispiel:

- Das Herz-Kreislauf-System (Herz, Blutgefäße), das Sauerstoff und Nährstoffe transportiert.

- Das Atmungssystem (Lunge, Atemwege), das für den Gasaustausch zuständig ist.

- Das Nervensystem (Gehirn, Rückenmark), das den gesamten Körper steuert und reguliert.

- Das Skelettsystem (Knochen), das uns Halt und Schutz bietet.

Diese klare Hierarchie – von der winzigen Zelle über Gewebe und Organe bis hin zu den großen Organsystemen – macht deutlich, wie aus mikroskopisch kleinen Einheiten ein unglaublich komplexer und funktionstüchtiger Organismus wird. Wer diese Ebenen versteht, hat den Schlüssel in der Hand, um die Anatomie und Physiologie wirklich zu begreifen.

Meilensteine, die unser Bild vom Körper für immer veränderten

Die faszinierende Reise zum Verständnis unseres eigenen Körpers hat eine lange Geschichte. Sie ist ein jahrtausendealtes Abenteuer voller Irrtümer, kühner Entdeckungen und brillanter Köpfe, die unser Wissen über Anatomie und Physiologie für immer geprägt haben. Jeder Fortschritt baute auf dem vorherigen auf und zeichnete ein immer genaueres Bild des komplexen Wunderwerks, das wir sind.

Unsere Reise beginnt in der Antike. Damals war das Wissen über den inneren Aufbau des Menschen, sagen wir mal, stark begrenzt. Pioniere wie Galen von Pergamon im 2. Jahrhundert n. Chr. leisteten zwar Grosses, doch ihre Erkenntnisse basierten fast ausschliesslich auf der Sektion von Tieren. Menschliche Leichen zu sezieren war ein absolutes Tabu. So kam es, dass viele seiner Schlussfolgerungen auf den Menschen übertragen wurden – mit teils fundamentalen Fehlern, die das medizinische Denken für über 1.300 Jahre beherrschen sollten.

Die Revolution der Renaissance

Erst in der Renaissance wagte es ein Mann, diese alten Dogmen frontal anzugreifen. Andreas Vesalius, ein flämischer Anatom des 16. Jahrhunderts, gilt heute völlig zu Recht als der Begründer der modernen Anatomie. Er verstand eine simple Wahrheit: Echtes Wissen über den menschlichen Körper kann man nur durch die direkte Untersuchung des Menschen selbst erlangen.

Gegen erhebliche Widerstände führte Vesalius öffentliche Sektionen durch und hielt seine Beobachtungen penibel genau fest. Sein Meisterwerk „De humani corporis fabrica“ (Über den Aufbau des menschlichen Körpers) von 1543 war weit mehr als nur ein Buch – es war eine Revolution. Mit seinen detailreichen und kunstvollen Illustrationen korrigierte er Hunderte von Galens Irrtümern und legte das Fundament, auf dem die heutige Anatomie noch immer steht.

Die Entdeckung des Lebenselixiers

Aber was nützt der beste Bauplan, wenn man nicht versteht, wie die Maschinerie darin funktioniert? An dieser Stelle betritt William Harvey die Bühne. Der englische Arzt widerlegte im 17. Jahrhundert die damals herrschende Lehre, dass das Blut in der Leber ständig neu gebildet und im Körper einfach verbraucht wird.

Durch clevere Experimente und logische Schlussfolgerungen bewies Harvey, dass das Herz eine Pumpe ist, die das Blut in einem geschlossenen Kreislauf durch den Körper schickt. Seine Entdeckung des Blutkreislaufs, veröffentlicht 1628, war der entscheidende Schritt, der die Physiologie als eine experimentelle, auf Beweisen basierende Wissenschaft etablierte.

Jede technologische Neuerung öffnete ein völlig neues Fenster zum Inneren des Körpers. Die Erfindung des Mikroskops erlaubte es uns, die verborgene Welt der Zellen und Gewebe zu entdecken, während moderne Bildgebungsverfahren wie MRT oder CT uns heute erlauben, die lebendige Physiologie in Echtzeit zu beobachten.

Diese historische Perspektive zeigt eines ganz deutlich: Unser Wissen über Anatomie und Physiologie war niemals in Stein gemeisselt. Es ist das Ergebnis eines langen, oft mühsamen Prozesses des Fragens, Beobachtens und Korrigierens. Jede Forschergeneration stand auf den Schultern ihrer Vorgänger und fügte dem grossen Puzzle unseres Körperbildes neue, entscheidende Teile hinzu.

Wie Anatomie und Physiologie den Berufsalltag prägen

Klar, das theoretische Wissen aus dem Studium muss sitzen. Aber erst im direkten Kontakt mit dem Patienten, in der Hektik des Alltags, zeigt sich, was Anatomie und Physiologie wirklich bedeuten. Das sind keine Fächer, die man nach dem Physikum abhakt und vergisst. Im Gegenteil: Sie sind das Fundament für fast jede Entscheidung, die du im klinischen Alltag triffst.

Stell dir eine typische Szene in der Notaufnahme vor: Jemand stürzt und kommt mit höllischen Schmerzen im Unterarm rein. Als Notarzt hast du nur Sekunden, um die Lage zu checken. Dein anatomisches Wissen über Knochen, Nerven und Blutgefäße in genau dieser Region ist jetzt alles, was zählt. Du tastest gezielt, lokalisierst den wahrscheinlichen Bruch und prüfst, ob wichtige Arterien oder Nerven was abbekommen haben. Davon hängt ab, ob die Hand ihre Funktion und ihr Gefühl behält.

In solchen Momenten wird aus grauer Theorie plötzlich handfestes Können, das über den weiteren Verlauf entscheidet.

Vom Vitalzeichen zum Behandlungsplan

Auch auf einer ganz normalen Station sind diese Basics unverzichtbar. Wenn eine Pflegekraft die Vitalzeichen checkt, sieht sie nicht nur Zahlen auf einem Monitor. Ein Blutdruck, der fällt, während der Puls nach oben schnellt? Das ist für sie kein Messwert, sondern ein klares physiologisches Alarmsignal – ein drohender Schock.

Ein tiefes Verständnis der Physiologie macht aus abstrakten Daten eine Geschichte über den Zustand deines Patienten. Es lässt dich Muster erkennen, bevor es zu spät ist, und gibt dir die Sicherheit, die richtigen Maßnahmen einzuleiten.

Genauso in der Physiotherapie: Ein Patient kommt frisch aus der Knie-OP. Der Therapeut muss die Anatomie des Gelenks im Schlaf kennen – wo verlaufen die Bänder, welche Muskeln müssen gekräftigt werden, wie sieht die Biomechanik aus? Nur dann kann er einen Trainingsplan zusammenstellen, der die Heilung pusht, ohne die frisch operierten Strukturen zu gefährden. Jede einzelne Übung fußt auf diesem präzisen Wissen.

Spezialisierte Karrierewege für Experten

Wer richtig tief in die Materie eintauchen will, dem eröffnen sich auch hochspezialisierte Karrierewege jenseits der direkten Patientenversorgung. Ein besonders anspruchsvoller Weg ist die Facharzt-Weiterbildung in der Anatomie selbst.

Diese Weiterbildung dauert in Deutschland 48 Monate und ist etwas für echte Liebhaber. Der Kreis ist exklusiv: Es gibt nur rund 179 Fachärztinnen und Fachärzte für Anatomie, von denen etwa 101 aktiv im Beruf sind. Sie arbeiten an Unis, in Kliniken oder in der Forschung und sind diejenigen, die den nachfolgenden Generationen von Medizinern das Fundament legen. Ihre Arbeit prägt maßgeblich, wie wir den menschlichen Körper verstehen. Mehr Details dazu findest du in diesem Artikel über die Facharzt-Weiterbildung in der Anatomie auf aerzteblatt.de.

Diese Experten tragen eine riesige Verantwortung – von der Qualität ihrer Lehre hängt die medizinische Versorgung von morgen ab.

Der rote Faden in verschiedenen Gesundheitsberufen

Das Wissen um Anatomie und Physiologie ist wie eine gemeinsame Sprache, die alle Gesundheitsberufe verbindet. Ob Arzt, Pflegefachkraft, Physio oder Rettungssanitäter – alle reden über dieselben Strukturen und Funktionen.

Diese gemeinsame Basis ist das A und O für eine gute Zusammenarbeit im Team. Wenn der Chirurg im OP Anweisungen gibt oder eine Ärztin der Pflege die Wirkung eines Medikaments erklärt, dann funktioniert das nur, weil alle das gleiche Bild vom Körper im Kopf haben.

Hier ein paar Beispiele, wie sich das im Alltag zeigt:

- Rettungsdienst: Verletzungen anhand anatomischer Landmarken blitzschnell beurteilen und aus den Vitalparametern den Kreislaufzustand ableiten.

- Radiologie: Auf einem MRT- oder CT-Bild krankhafte Veränderungen nur deshalb erkennen, weil man die normale Anatomie perfekt kennt.

- Anästhesie: Eine Regionalanästhesie exakt platzieren, weil man den Verlauf der Nervenbahnen kennt und weiß, wie die Medikamente auf das Nervensystem wirken.

- Logopädie: Schluck- oder Sprachstörungen behandeln, indem man die Anatomie des Kehlkopfes und die Funktion der beteiligten Muskeln versteht.

Am Ende wird klar: Anatomie und Physiologie sind keine reinen Prüfungsfächer. Sie sind das lebendige Handwerkszeug, das du jeden Tag brauchst, um Patienten sicher und kompetent zu versorgen.

Die Forschungskarriere als Facharzt für Physiologie

Während die meisten Ärzte täglich am Krankenbett stehen, gibt es einen Weg, der sich ganz den fundamentalen Rätseln des Lebens widmet: die Laufbahn als Facharzt für Physiologie. Dieser hochspezialisierte Pfad führt nicht in die Klinik, sondern direkt ins Labor, an das Mikroskop und in den Hörsaal.

Physiologen sind gewissermaßen die Architekten unseres medizinischen Wissens. Sie jagen nicht den Symptomen einer Krankheit hinterher, sondern spüren deren Ursprung auf zellulärer und molekularer Ebene auf. Ihr Ziel ist es, die grundlegenden Mechanismen zu entschlüsseln, die unseren Körper am Laufen halten – oder eben aus dem Takt bringen.

Der Alltag zwischen Forschung und Lehre

Der Arbeitsplatz eines Physiologen ist typischerweise ein universitäres Institut oder ein Forschungslabor der Pharmaindustrie. Hier werden Experimente geplant, komplexe Daten analysiert und die Funktionsweise von Organsystemen bis ins kleinste Detail zerlegt. Ihre Arbeit legt das Fundament, auf dem später neue Medikamente und Therapien entstehen.

Man könnte sie die stillen Helden im Hintergrund des medizinischen Fortschritts nennen. Ohne ihre Erkenntnisse über Ionenkanäle, Signalwege oder Stoffwechselprozesse gäbe es keine modernen Behandlungen für Bluthochdruck, Diabetes oder Herzerkrankungen. Sie liefern quasi die „Betriebsanleitung“ des Körpers, die andere Fachdisziplinen für ihre praktische Arbeit nutzen.

Ein ebenso wichtiger Teil ihrer Arbeit ist die Lehre. Physiologen sind es, die den kommenden Generationen von Ärzten und Therapeuten das entscheidende Wissen über die Funktionsweise des menschlichen Körpers vermitteln. Ihre Fähigkeit, komplexe Zusammenhänge verständlich zu machen, prägt das Fundament unzähliger medizinischer Karrieren. Wenn du selbst einen ähnlichen Weg einschlagen möchtest, könnte unser Artikel über die Ausbildung in der Physiotherapie auch spannend für dich sein.

Ein exklusiver und anspruchsvoller Weg

Der Weg zum Facharzt für Physiologie ist anspruchsvoll und setzt eine tiefe Leidenschaft für die Wissenschaft voraus. Die Weiterbildung ist extrem spezialisiert und der Kreis dieser Experten bleibt überschaubar.

Die Facharzt-Weiterbildung in der Physiologie dauert in Deutschland 48 Monate und ist ein sehr fokussierter Karriereweg. Es gibt nur etwa 174 Fachärztinnen und Fachärzte in diesem Bereich, von denen lediglich rund 87 tatsächlich berufstätig sind. Der Großteil von ihnen arbeitet in Kliniken oder universitären Einrichtungen, während nur eine Handvoll im ambulanten Sektor tätig ist. Weitere wichtige Arbeitgeber sind Behörden oder die pharmazeutische Industrie, wo ihre Expertise für die Entwicklung neuer Medikamente entscheidend ist.

Ein Facharzt für Physiologie arbeitet nicht an der Lösung eines einzelnen medizinischen Falls, sondern an der Lösung eines wissenschaftlichen Rätsels, das potenziell Tausenden von Patienten zugutekommen kann.

Diese kleine Zahl macht deutlich, welche besondere Rolle diese Experten im Gesundheitssystem spielen. Sie sind keine Mediziner für die breite Masse, sondern hochqualifizierte Forscher, deren unsichtbare Arbeit eine gewaltige Wirkung entfaltet. Ihre Beiträge sind oft nicht sofort sichtbar, aber ohne sie würde der Motor des medizinischen Fortschritts schnell ins Stocken geraten. Die Physiologie bleibt damit eine tragende Säule, die das gesamte Gebäude der modernen Medizin stützt.

Effektive Lernstrategien für visuelle Denker

Wer kennt es nicht? Das sture Pauken endloser Fachbegriffe in Anatomie und Physiologie fühlt sich oft so an, als würde man ein Telefonbuch auswendig lernen. Mühsam, frustrierend und alles andere als nachhaltig. Der Grund dafür ist eigentlich ganz simpel: Unser Gehirn ist einfach nicht darauf ausgelegt, isolierte Fakten abzuspeichern. Was es liebt, sind Geschichten, Zusammenhänge und vor allem – visuelle Reize.

Tatsächlich verarbeitet unser Gehirn Bilder rund 60.000 Mal schneller als reinen Text. Visuelle Informationen landen quasi direkt im Langzeitgedächtnis, während das Merken von Wörtern einen viel komplizierteren Umweg im Kopf nehmen muss. Genau deshalb bleibt ein prägnantes Schaubild viel besser hängen als die trockene Beschreibung desselben Sachverhalts in einem Lehrbuch.

Die Kraft visueller Anker nutzen

Visuelles Lernen ist nichts anderes, als komplexe Informationen in leicht verdauliche, grafische Häppchen zu übersetzen. Anstatt also nur die Namen der Handwurzelknochen zu büffeln, stell sie dir bildlich vor oder – noch besser – zeichne sie einfach mal nach. Anstatt den Blutkreislauf als Textwüste zu durchackern, folge seinem Weg auf einer detaillierten Illustration.

Diese Methode verwandelt passives Konsumieren in aktives Begreifen. Jeder visuelle Anker, sei es eine simple Farbcodierung, eine schnelle Skizze oder ein Poster an deiner Wand, schafft eine neue, stabile Verbindung in deinem Gehirn. Das macht den Abruf des Gelernten in der Prüfungssituation nicht nur einfacher, sondern auch viel zuverlässiger.

Visuelles Lernen ist keine bloße Lerntechnik, sondern eine Art, dem Gehirn Informationen in seiner Muttersprache zu servieren. Es macht den Lernprozess nicht nur effizienter, sondern auch kreativer und motivierender.

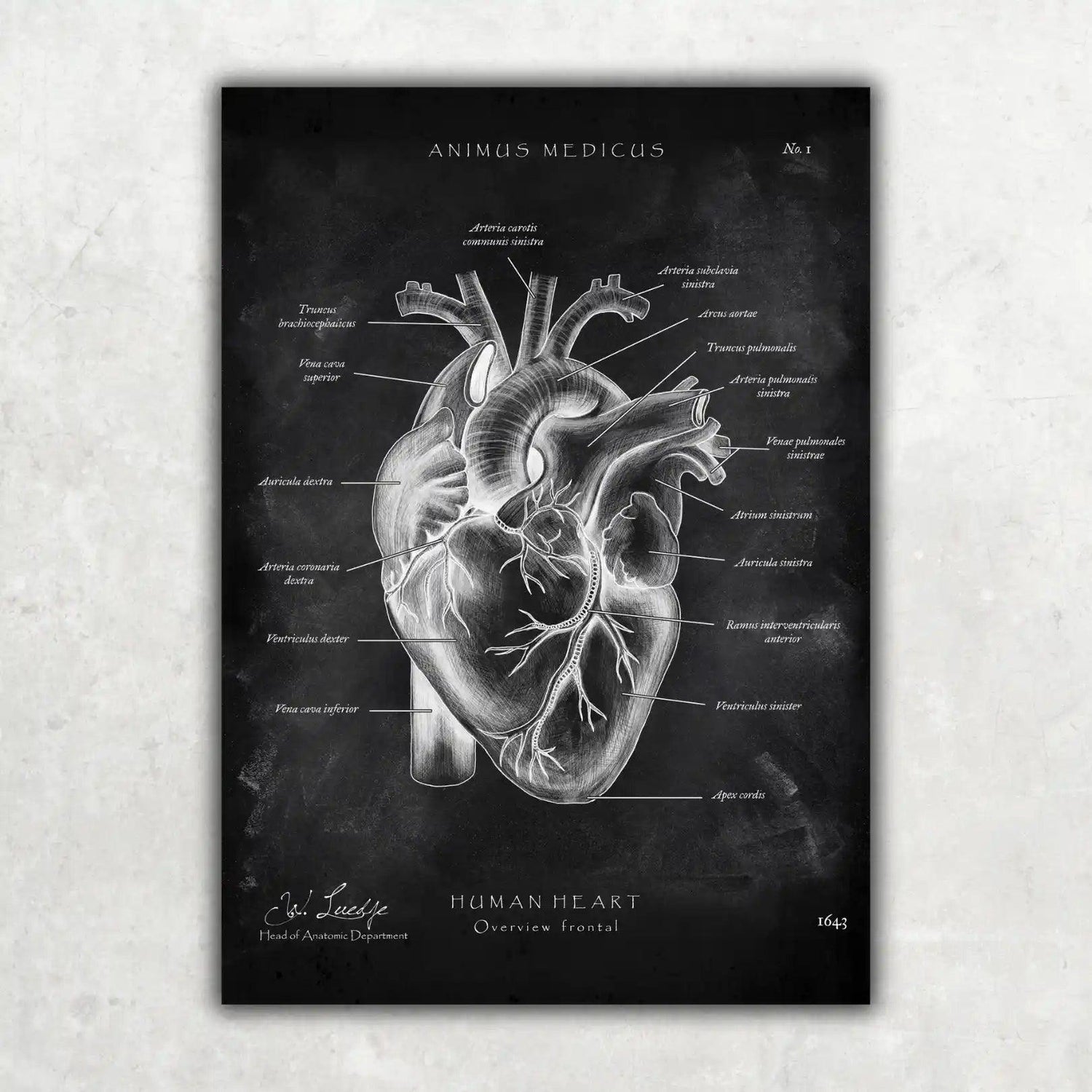

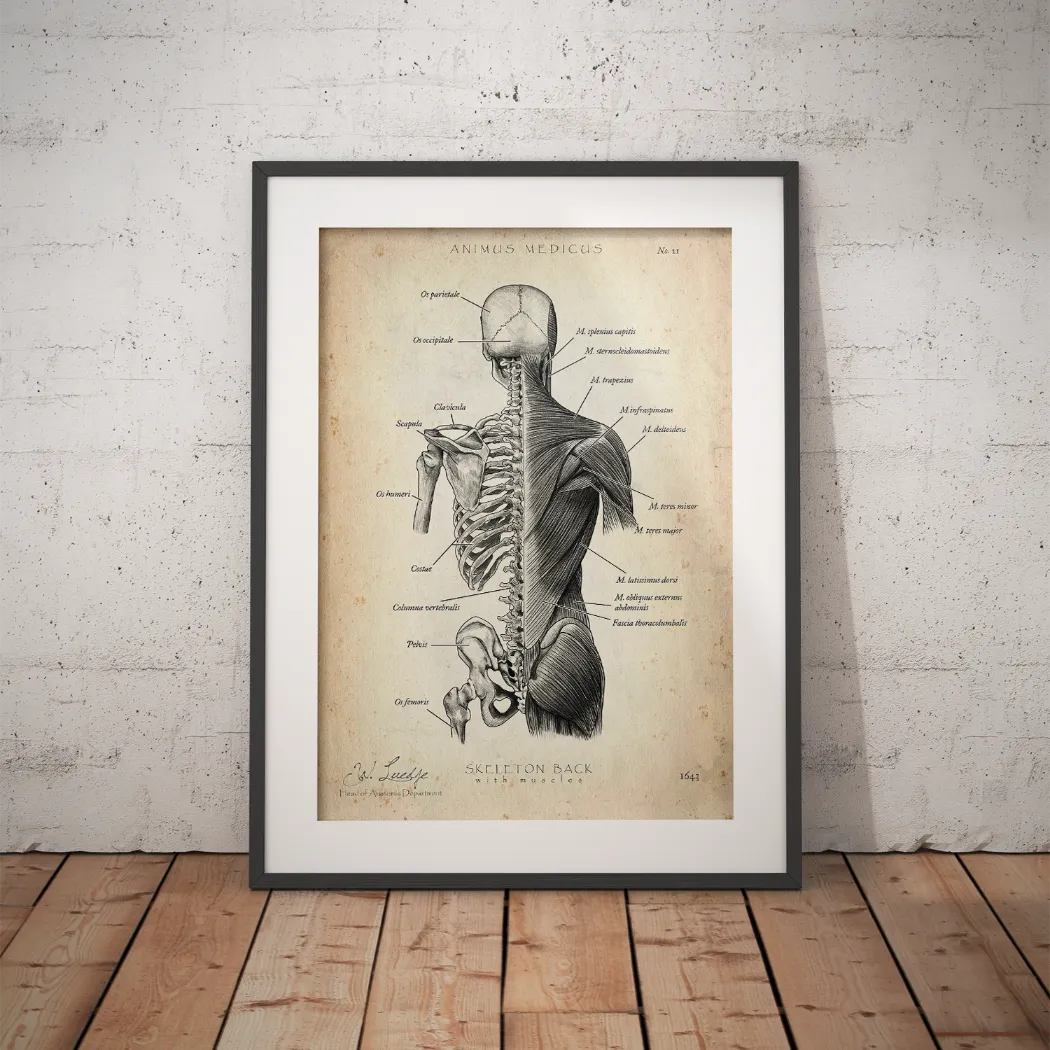

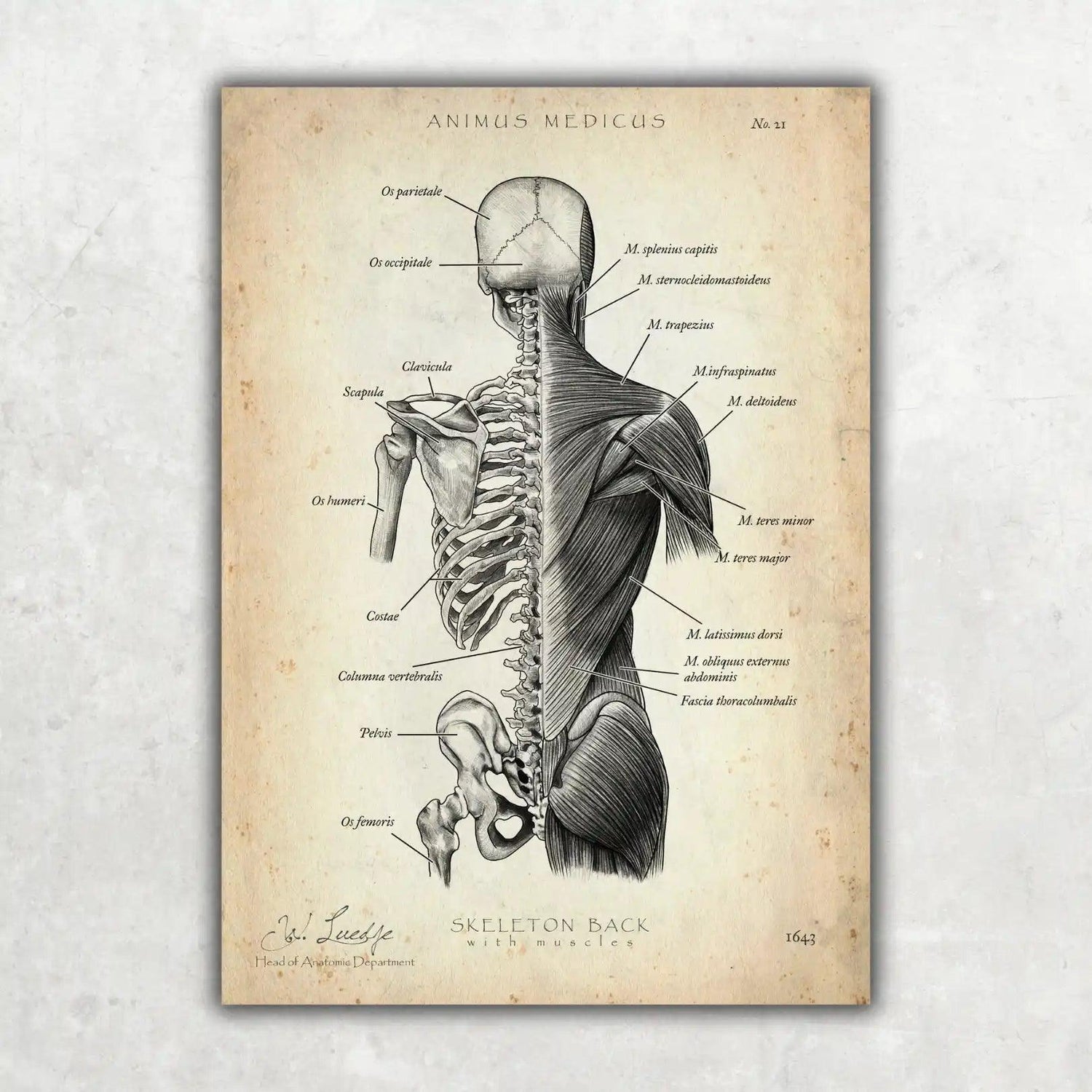

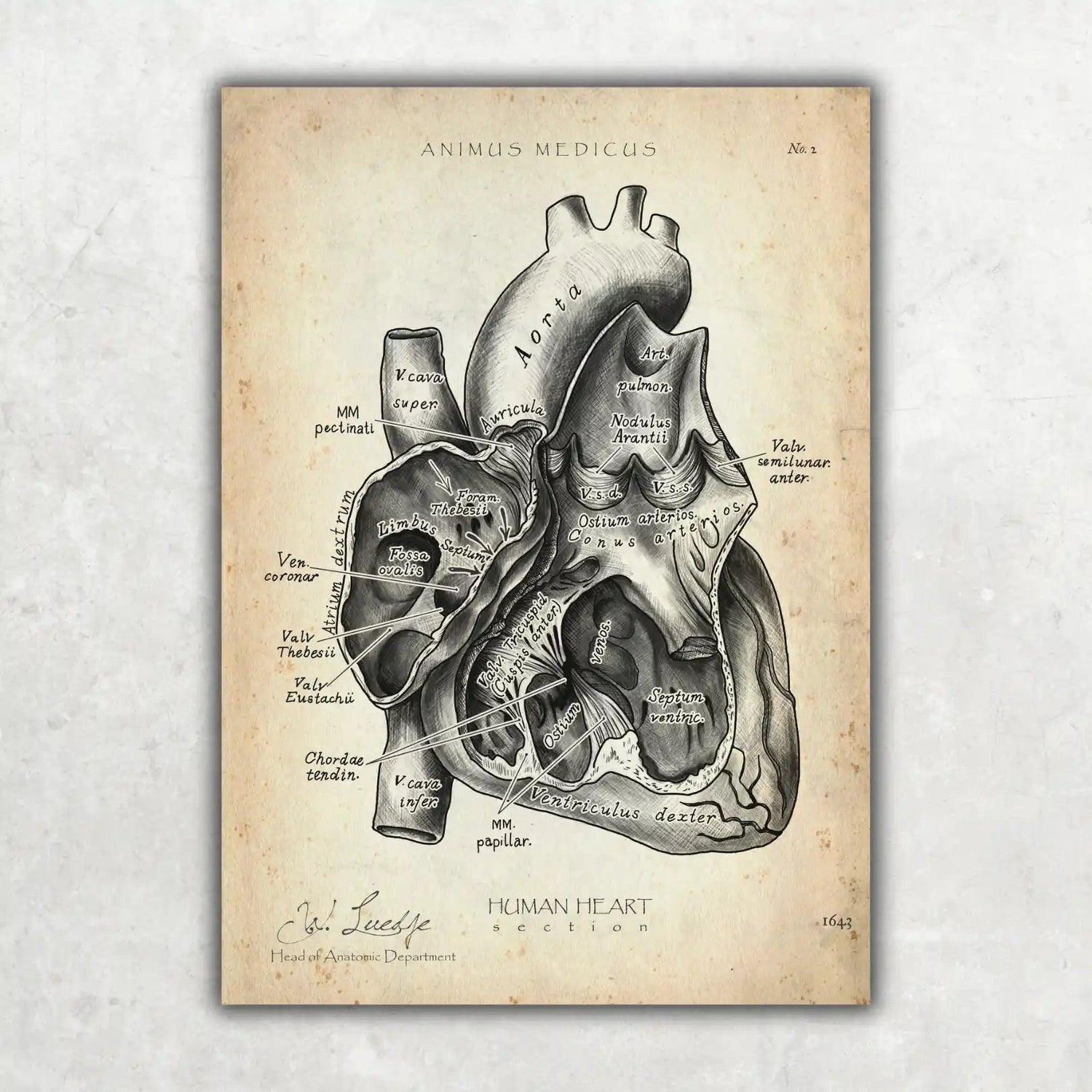

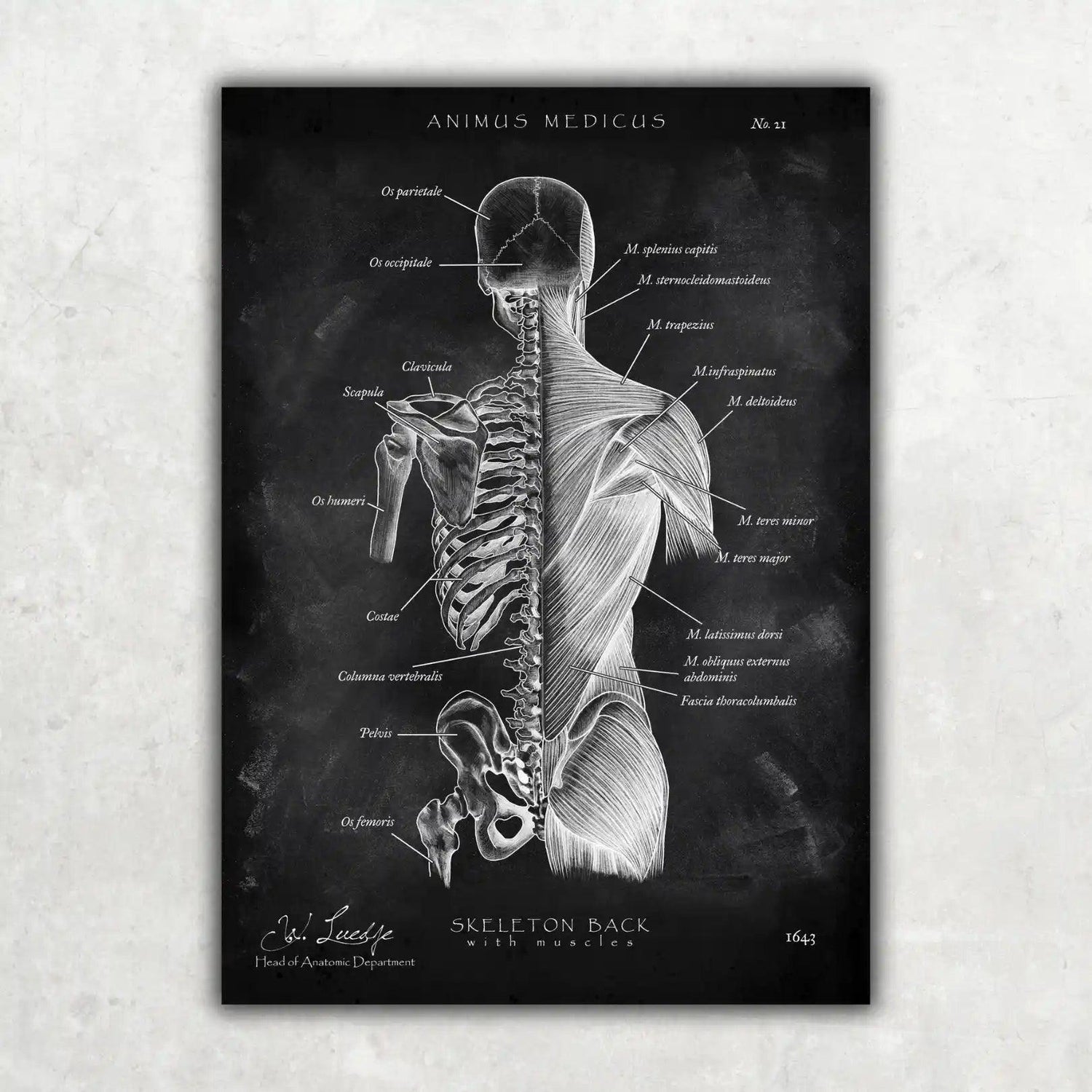

Ästhetisch gestaltete Lernmaterialien, wie zum Beispiel unsere Vintage-Anatomieposter, sind dafür das perfekte Werkzeug. Sie verwandeln trockene Fakten in eine ansprechende Form und schaffen eine Lernumgebung, die inspiriert, anstatt einzuschüchtern. So wird ein detailverliebtes Poster des Nervensystems vom reinen Lernmittel zum täglichen Begleiter und dekorativen Blickfang in deinem Zimmer.

Praktische Tipps für deinen Lernalltag

Visuelle Strategien in deine Lernroutine einzubauen, ist einfacher, als du vielleicht denkst. Oft machen schon kleine Änderungen einen riesigen Unterschied. Um noch tiefer in bewährte Methoden einzutauchen, schau dir mal diese 7 Lerntipps fürs Studium von einer Medizinstudentin an – da sind echte Goldstücke dabei.

Hier sind ein paar Ideen, mit denen du sofort loslegen kannst:

- Mind-Maps erstellen: Schnapp dir ein Blatt Papier und verbinde einen zentralen Begriff wie „Herz“ mit all seinen anatomischen Strukturen und physiologischen Funktionen. Mit Farben und kleinen Symbolen bringst du Struktur ins Chaos und deckst Zusammenhänge auf.

- Eigene Skizzen anfertigen: Du musst kein Künstler sein! Selbst ganz simple Zeichnungen von Zelltypen oder Knochen zwingen dich dazu, dich aktiv mit dem Stoff auseinanderzusetzen. Das Wissen brennt sich so richtig ein.

- Lernposter als ständige Wiederholung: Häng dir Poster von wichtigen Organsystemen dort auf, wo du sie täglich im Blick hast – über dem Schreibtisch oder neben der Kaffeemaschine. Dieser ständige visuelle Input verankert die Strukturen fast nebenbei in deinem Gedächtnis.

- Digitale Tools nutzen: Anatomie-Apps mit 3D-Modellen sind Gold wert. Sie erlauben es dir, Organe aus jedem Winkel zu betrachten und Schicht für Schicht zu erkunden. Eine unschätzbare Hilfe für das räumliche Verständnis.

Noch Fragen? Hier kommen die Antworten zu Anatomie und Physiologie

Nach so viel Theorie bleiben oft noch ein paar ganz konkrete Fragen offen. Deshalb haben wir hier die häufigsten Punkte für dich gesammelt und bringen Licht ins Dunkel – kurz, knackig und auf den Punkt.

Was ist jetzt genau der Unterschied zwischen Anatomie und Physiologie?

Stell dir vor, du hast ein unglaublich komplexes Uhrwerk vor dir. Die Anatomie ist der genaue Bauplan dieses Uhrwerks. Sie beschreibt jedes einzelne Zahnrad, jede Feder und jedes Schräubchen – also „Was ist das?“ und „Wo genau sitzt es?“. Es ist die reine Struktur, eine statische Bestandsaufnahme.

Die Physiologie ist die Betriebsanleitung. Sie erklärt, wie sich die Zahnräder ineinanderfügen und was passiert, wenn du die Uhr aufziehst. Sie beantwortet also die Fragen „Wie funktioniert das alles zusammen?“ und „Warum tickt die Uhr überhaupt?“. Das eine geht nicht ohne das andere: Ohne den Bauplan zu kennen, wirst du die Funktionsweise nie begreifen – und eine stumme, stillstehende Uhr ist nur halb so spannend.

Wie lerne ich Anatomie am effektivsten?

Vergiss reines Auswendiglernen. Die beste Strategie ist eine Kombination aus Sehen, Machen und Erklären. Du musst die Strukturen wirklich „begreifen“.

- Visuelle Anker schaffen: Anatomische Atlanten, 3D-Apps und ja, auch hochwertige Poster sind Gold wert. Sie geben den abstrakten Namen ein konkretes Gesicht.

- Selbst zum Stift greifen: Zeichne Knochen, Muskeln oder den Verlauf eines Nervs einfach mal selbst. Beschrifte alles aus dem Kopf. Das zwingt dein Gehirn, die Informationen aktiv abzurufen, statt sie nur passiv aufzunehmen.

- Wissen laut aussprechen: Versuch mal, einem Freund oder deiner Oma den Blutkreislauf zu erklären. Sobald du es in eigenen Worten formulieren musst, merkst du, wo die Lücken sind.

Unser Gehirn liebt es, wenn mehrere Sinne gleichzeitig angesprochen werden. Eine Struktur zu sehen, sie nachzuzeichnen und darüber zu sprechen, verankert das Wissen viel tiefer als stundenlanges Lesen. So wird aus einem lateinischen Begriff ein echtes Bild in deinem Kopf.

Was unterscheidet die makroskopische von der mikroskopischen Anatomie?

Ganz einfach: Es ist eine Frage des Maßstabs.

Die makroskopische Anatomie – man nennt sie auch die „grobe“ Anatomie – ist alles, was du mit bloßem Auge sehen kannst. Wenn du ein Herz, einen Oberschenkelknochen oder eine ganze Muskelgruppe betrachtest, bist du mittendrin.

Die mikroskopische Anatomie, auch als Histologie bekannt, packt das Mikroskop aus. Hier zoomst du tief hinein in die Welt der Gewebe und Zellen. Das sind die fundamentalen Bausteine, die für uns unsichtbar sind, aber die Grundlage für alles bilden, was auf der makroskopischen Ebene passiert.

Bist du bereit, dein Wissen nicht nur im Kopf, sondern auch an deiner Wand zu verewigen? Bei Animus Medicus findest du ästhetische Anatomie-Poster im Vintage-Stil, die dein Lernumfeld in eine echte Inspirationsquelle verwandeln. Schau dir jetzt unsere Kollektion auf animus-medicus.de an und finde das perfekte Stück für dein Zimmer.